#1 – The Shaw Must Go On

#2 – Élégie de la bagarre

#3 – Gun Crazy

Rien n’est plus aisé que de se perdre dans la jungle des stars de la castagne qui lui ont succédé — tant et tant depuis bientôt un demi-siècle ! Mais aucune d’elles ne parvint jamais à le précipiter à bas du trône qui semble son inviolable propriété. Personne n’a oublié sa gestuelle hypnotique, sa félinité hors du commun, dont René Chateau, parmi les hordes de distributeurs occidentaux confrontés l’air hagard à cet exotisme si ravageur, avait été l’un des premiers à flairer le fabuleux potentiel. Aucun jalon dans l’histoire du cinéma de Hong Kong ne revêt plus d’importance que l’avènement de Bruce Lee : juste deux minuscules années condensant sa vie, son œuvre et sa mort. Ce règne unique, point de départ de l’omnipotence du dialecte cantonais, culmina probablement en 1972 à son plus vertigineux degré, à la fois rayonnement solaire et crépuscule qui s’ignorait. Après avoir submergé le box-office chinois d’une mémorable fureur, celle de vaincre, l’acteur s’apprêtait à remettre le couvert au moyen d’une autre. Seul maître à bord cette fois, sans le vétéran Lo Wei qu’il n’estimait guère pour tenir la caméra, il mit les bouchées doubles au service de sa propre majesté. Pour autant, point n’était question de faire table rase de la fiche technique de son précédent triomphe. Certains des comédiens et artisans ayant pris part à celui-ci montèrent derechef sur le pont, à l’instar du compositeur Joseph Koo. Il fut parmi les seuls, dans son ingrate discipline peuplée de Chou Fu-Liang, Wong Fook-Ling, Chen Yung-yu et autres patronymes fantômes, qui ne donnaient pas l’impression d’être assujettis à un vulgaire rôle de disc-jockey, passant au tamis les films étrangers pour dépouiller leur bande-son des pépites qu’elle recèle.

Plus encore que ce qu’il écrivit pour Fist Of Fury, le thème de The Way Of The Dragon (La Fureur du Dragon) ressemble à un compendium de virilité, un hymne à la morphologie accomplie de sa star, où le trait rectiligne dessiné par la voix rauque du cor anglais subit les brutales détonations d’un chœur masculin jusqu’à l’outrance. Il ne fait guère de doute, à l’écoute de cette éclatante réussite, que Koo eût pu porter le film à bout de bras si l’opportunité lui en avait été donnée. Mais les vieilles habitudes ont la vie tenace, y compris (et même surtout) les moins louables. Quand leur revient en mémoire le leitmotiv pot de colle de Colt (alias Chuck le Fauve. Ô ! douce nostalgie…), les aficionados de Bruce Lee, un rien narquois, ont coutume de saluer d’un rictus l’étrange familiarité qu’affiche cette guitare électrique prédatrice avec l’un des classiques tout sauf obscurs d’Ennio Morricone… Et ça n’est que la protubérance la plus manifeste d’une compilation au faciès hybride. Les sautes d’humeur de Frank De Vol dans The Happening (Les Détraqués), à mi-chemin entre la coolitude branchée des swinging sixties et de robustes touches de suspense, parsèment idéalement ce qui n’est pas que le pinacle du cinéma de kung-fu qu’on louange par réflexe, mais aussi un morceau de comédie nigaude. Quel rabat-joie patenté faudrait-il être pour bouder son plaisir lorsque le Petit Dragon prend la fuite devant une péripatéticienne en tenue d’Eve, quelques bois ironiques en guise d’écho à son cri d’orfraie !

De plus rébarbatifs terrains attendent néanmoins The Way Of The Dragon pour son final légendaire. Chuck Norris et Bruce Lee face-à-face, prêts à en découdre dans les vestiges du Colisée de Rome, unique arène à même de nimber d’une aura mythologique cet affrontement de demi-dieux — de quoi rendre une petite visite de courtoisie à la discographie de Miklós Rózsa, puis s’en retourner avec deux ou trois fanfares altières sous le bras, hasarderait-on volontiers. Mais c’est une audace inattendue qui présida au choix d’Andromeda Strain (Le Mystère Andromède), le grand-œuvre bruitiste de Gil Mellé. Le compositeur, vrai alchimiste du bizarre, avait poussé bien au-delà des zones tolérées ses expériences revêches, et leur irruption en cinématographie inconnue parvient à faire des derniers instants de Colt un martyre dérangeant. Son agonie s’étire, les sons pour la plupart inconnus au bataillon qu’égrène Mellé, en dépit de (ou grâce à) leur tessiture mortifère, semblent un appel à la clémence… Le Petit Dragon, dont beaucoup se souviennent d’abord comme d’une machine à tuer, empoche dans l’amère victoire piquée de barbillons électroniques un surplus d’humanité, qui dévoile en lui l’honorable guerrier capable de témoigner respect et même compassion aux adversaires à sa (dé)mesure.

Ce n’est pas là, tant s’en faut, le point névralgique sur lequel appuyèrent ses indénombrables séides, pas même les plus talentueux, telle cette fripouille replète de Sammo Hung, qui tourna le malicieusement titré Enter The Fat Dragon sous forme de comédie bouffonne. Le passage qui le voit poursuivre une voiture en courant ou pédalant, harangué par les tambours au bord de la tachycardie et le joyeux simulacre klezmer des célébrissimes Aventures de Rabbi Jacob, raconte beaucoup quant à la posture du génial touche-à-tout face au mythe, pour lequel il éprouve certes énormément de respect, mais pas au point de se fourvoyer dans l’impasse du duplicata sans âme. Ils sont bien peu, au coeur de la « Bruceleemania » qui consuma Hong Kong et ses succursales (Taïwan en particulier) après le phénoménal plébiscite de Big Boss, à pouvoir en dire autant. Five Fingers Of Death (La Main de Fer) figure au nombre de ces oiseaux rares. L’un des premiers et des tout meilleurs avatars enfantés par le kung-fu new look du Petit Dragon met en vedette Lo Lieh, dont les talents d’ubiquité inouïs lui permirent à l’époque de jouer dans tous les films d’arts martiaux imaginables. Sa botte secrète ? Des poings mortels, écarlates comme au sortir d’une forge. L’occasion, chaque fois que le danger éclate, d’enclencher une sirène stridente, qui abandonne un arrière-goût psychédélique sur le palais. Les pickpockets chinois administraient là une nouvelle preuve de leur goût exemplaire en choisissant pour cible Quincy Jones, ce merveilleux polymorphe, capable de fulgurantes trouvailles même lorsque la série Ironside (L’Homme de Fer) ne lui octroyait pour toute pitance que le fauteuil roulant de Raymond Burr.

S’il en était encore besoin, le succès à tout casser de Five Fingers Of Death paracheva de faire de la nouvelle donne du film de kung-fu l’attraction numéro un. Même la disparition tragique de son grand instigateur ne put atténuer la fièvre du combat. Bien au contraire ! La star à peine conduite en sa dernière demeure, commencèrent à éclore de tous côtés les « fureurs » pâlichonnes et les « opérations » au rabais, mollement emmenées par des contrefaçons s’échinant à passer pour le véritable Lee à gros étalage de postiches chevelus. Rarement le bis tutoya-t-il d’aussi près le tout-à-l’égout que durant les frénétiques années de la Bruceploitation, sur laquelle, par mansuétude pudique, nous ne nous attarderons guère. Qu’il soit néanmoins dit qu’au milieu de ces clones tristes, un géant en devenir attendait l’instant propice. A cent lieues des sanglantes vengeances usées jusqu’à la trame, lui ne rêvait que de cabrioles bon enfant. Les fans de la première heure conservent un souvenir ému des hauts faits liminaires de ce gamin baptisé Jackie Chan, qui se fend d’une danse virtuose du serpent dans un décor tapissé de rouge, dont les glouglous électroniques du Magic Fly de Space (les ancêtres cosmonautes de Daft Punk) malmènent la théâtralité, ou qui endure d’extravagantes punitions martiales au son guilleret du bouzouki gratté par Johnny Harris dans Bloomfield. Indéniablement, Snake In The Eagle’s Shadow (Le Chinois se Déchaîne) et Drunken Master (Le Maître Chinois) méritent d’être marqués d’une pierre blanche dans l’histoire du cinéma de kung-fu, même s’ils n’en sont pas davantage redevables que leurs congénères bagarreurs à une quelconque probité musicale. Reste que la variété des morceaux choisis intrigue, jusqu’à séduire parfois. Le thème melliflu de Carrie, quoique propulsé à des années-lumière de son élément d’origine, ne perd ainsi (presque) rien de l’émotion que sécrète le solo de flûte modelé par Pino Donaggio. L’air de rien, il tend des échelles de corde inopinées entre les personnages malheureux de Sissy Spacek et Jackie, tous deux souffrant de conserve d’une solitude dévorante et de mille brimades.

Mis en scène coup sur coup en 1978, nantis d’un casting et d’une équipe technique identiques (un certain Yuen Woo-Ping y faisait ses débuts derrière la caméra), les deux films ont aussi pour terrible bad guy le moustachu Hwang Jang-Lee. Une paire d’années auparavant, le perrave (mais étrangement culte) The Secret Rivals (Huo, le Roi du Kung-Fu), où les pérégrinations champêtres des protagonistes sont prétexte un rien disproportionné à rameuter les cuivres retentissants de La Resa dei Conti (Colorado) de Morricone, révélait le Coréen au pied éclair — qui se satisfait à titre plus commun, pour sa part, du thème de James Bond lorsqu’il bondit dans le cadre. Drunken Master lui réserve autrement costaud : les cordes véloces et les coups de boutoir du formidable Générique Western d’Un Homme qui me Plaît, véritable bâton de dynamite allumé par un Francis Lai en pleine euphorie qui se découvrait soudain homme d’action. Voilà bien le moins que l’on pouvait offrir à l’antagoniste absolu de Jackie Chan, sa Némésis, son pire cauchemar. Notre héros fait la rude expérience de cette adversité terrifiante quand, vaincu, humilié, il succombe à un désespoir qu’avivent aussi spectaculairement qu’une caisse de résonance les chœurs tragiques du docu-poubelle Mondo Cane. Pour qui inclinerait à déjà trouver aux summums lyriques de Riz Ortolani une légère hypertrophie quant à la roublardise doctorale des pionniers du mondo, leur découvrir ce support pirate grevé de coups de tatane risque fort de tourner au trip hallucinatoire ! Mais c’est également là que s’enchâsse le charme voyou du cinéma de Hong Kong, dans ce melting-pot sans frontière ni tabou, où la seule règle en vigueur consiste à s’essuyer les pieds sur toutes les autres en ricanant sous cape.

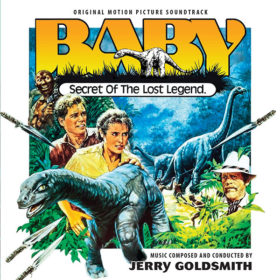

La preuve par neuf (ou plutôt quarante-douze) de l’imbitable fourre-tout auquel peuvent ressembler les films locaux est administrée encore par Warriors Two, second essai en tant que metteur en scène de Sammo Hung, le « Grand Frère » querelleur et rusé de Chan. Sur le papier, cela s’apparenterait presque à une hagiographie élaguée de toute aspérité de Leung Jan, qui fut l’une des figures de proue du légendaire art martial nommé wing chun. A l’écran, l’exubérante personnalité du gros Sammo réduit ces rails trop bien alignés à l’état de ferraille tordue. Vertu pédagogique et humour pas franchement leste sont ainsi changés en auto-tamponneuses se culbutant à tout bout de champ, tandis que la musique, au diapason de ces fantasques humeurs, picore à droite et à gauche. Il y a les violentes syncopes du piano molesté par Jacques Loussier dans Dark Of The Sun (Le Dernier Train du Katanga), judicieuses pour accompagner le repli stratégique d’un des héros face à une meute d’assaillants. Il y a aussi le thème de The Sons Of Katie Elder (Les Quatre Fils de Katie Elder), moins pétaradant que bon nombre de tubes du western signés Elmer Bernstein, dont la foncière droiture fait ménage épanoui avec l’apprentissage du wing chun. La noblesse de Leung Jan, maître sévère mais bienveillant, se reflète comme en une eau claire dans l’une des rares éminences cuivrées de The Wrong Box (Un Mort en Pleine Forme) de John Barry… Bref, une farandole de dos-d’âne dont Jerry Goldsmith, compositeur tout-terrain par excellence, ne pouvait que goûter les remous. Coma (Morts Suspectes) et Bandolero!, désignés à leur insu féroces hérauts du style incomparablement nerveux qui était le sien en ces années-là, font jaillir la foudre en rencontrant de plein fouet les éclats de violence inhérents à toute comédie kung-fu qui se respecte. La noirceur d’encre de Coma, notamment, devient comme une sœur venimeuse pour cette partie de cache-cache nocturne entre deux combattants enragés, où le moindre faux pas est synonyme de trépas.

Face à cette nouvelle génération d’artistes martiaux lancés à la conquête de Hong Kong, la concurrence n’atermoya pas longtemps : il fallait, même cahin-caha, se mettre au goût du jour. Ce fut notamment le cas de Chang Cheh, qui dut se résoudre à faire ses adieux à ses chevaliers décatis pour partir à la chasse aux cadors de la cogne. Sa rencontre à Taïwan avec une petite bande d’inséparables, tous acrobates émérites et cascadeurs aguerris, marqua le dernier coup fumant de sa carrière. Sous son égide presque paternaliste, les jeunes loups investirent le générique d’un whodunit à la sauce kung-fu, hanté par les échos farcis de cuivres et d’arpèges menaçants d’une ubuesque quête du Graal qui tirèrent aux fétichistes des Monthy Python quelques sourires interloqués. Mais la première manne musicale de Five Deadly Venoms (5 Venins Mortels) demeure le diptyque formé par The Night Stalker et The Night Strangler, téléfilms à succès de la petite lucarne américaine que le chevronné Bob Cobert enduisit d’un suspense seventies et (gentiment) horrifique. Du pain béni pour leur héros commun, Carl Kolchak : accoutumé à traquer aux heures sombres de la nuit le Monstre de la Semaine, l’intrépide journaliste n’eût pas perdu son latin face au gang des Venins, ces surhommes retranchés derrière des masques de mauvais aloi et vêtus de costumes très « whizz », qui s’entredéchirent à l’aide de techniques de combat ultra-graphiques.

Bien que le film ne connût guère de retentissement en terre natale, les Venins ne tardèrent pas à propager leur renom par-delà les frontières devenues trop exigües de Hong Kong. L’Amérique des minorités, tout particulièrement, voue aux presque vingt titres qu’ils enquillèrent en l’espace de cinq ans sous la direction de Chang Cheh un crédit affectif sans limite, avec les caillera à casquette et capuchon du Wu-Tang Clan en guise de grands prêtres du culte. Dans ce maelström de camaraderie à la vie à la mort et d’escarmouches martiales se détache une poignée d’œuvres plus incandescentes encore de popularité que leurs proches consœurs, dont The Kid With The Golden Arm et sa galerie de caractères équivoques. L’un d’eux, énigmatique vagabond un rien pochtron, voit la moindre de ses apparitions saluée par un thème chaloupé issu d’Il Corsaro Nero (Le Corsaire Noir… ou Deux Loustics en Bordée, dans le gruau des distributions alternatives). Moins swashbuckler propulsé flamberge au vent par un émule transalpin d’Erich Wolfgang Korngold que simulacre candide du répertoire baroque, la musique de Gino Peguri fait fondre son basson à la dégaine d’onomatopée dans l’azur des yeux de Terence Hill. Quand ce dernier ne joue pas quelque coup de Trafalgar à ses ennemis, il conte évidemment fleurette, avec de beaux succès à la clef grâce à une accorte mélodie qui porte aux nues l’amour courtois. Le love interest de The Kid With The Golden Arm en tire un profit identique, et teinte même les jolies cordes frémissantes d’une sourde tristesse : prêt à sacrifier sa vie pour une cause noble, le chevalier tout de blanc vêtu n’aura jamais l’opportunité d’ouvrir son cœur à la demoiselle dont il était épris.

Comme précédemment, l’épouvante ne quitte pas d’une semelle la troupe des Venins. Qu’elle soit un brin surannée, à l’instar des trilles assidûment dispensées et des bois lugubres juste ce qu’il faut du Blood Beast Terror (Le Vampire a Soif) de Paul Ferris, ou aguichée par la modernité de la guitare électrique de Riz Ortolani, transfuge horrifico-pop de Nella Stretta Morsa del Ragno (Les Fantômes de Hurlevent), l’angoisse représente une compagne fidèle pour notre escadron de batailleurs — friands, dans ce film autant que dans plusieurs autres, de troubles atmosphères et de traquenards tortueux. Le corollaire, à bien des égards, de la politique bringuebalante d’une Shaw Brothers qui mangeait à tous les râteliers du cinéma d’exploitation des folles seventies, le bis macabre inclus. Quelques années plus tard, la compagnie, secouée des ultimes affres du moribond, injecta ce qui lui restait encore de force dans des « divertissements » bouffis d’horreur malsaine. Non pas l’inoffensive chair de poule de la ghost comedy kung-fu, rigolote excroissance martiale du film de goules et de zombies, dont le petit classique fondateur Encounter Of The Spooky Kind (L’Exorciste Chinois) n’espère rien d’autre que distiller une poignée de frissons pour rire lorsqu’il carotte l’obsessionnel refrain de Phantasm, mais d’ineffables fongosités comme Human Lanterns, celle-ci s’employant avec une ostentation gourmande à ne jamais galvauder son titre. Ce qui nous vaut le spectacle d’un Lo Lieh fou à lier, en train de dépouiller ses proies féminines de leur peau d’albâtre qu’il réserve à la confection de lampions uniques en leur genre. Sa démence éclabousse le miroir voilé de brume que lui tendent certains sons de Zatoichi Meets The One-Armed Swordsman, vomis par ce qu’on jurerait être un narguilé ventru, et les ombrageuses inflexions dont Akira Ifukube, l’ami des (grands) monstres, dota presque l’entièreté du bestiaire haut en couleur du kaiju eiga.

Et maintenant, quelque chose de complètement différent. Il est certes toujours question du cinéma de kung-fu, mais l’on n’y entendra cette fois jamais glapir le fantôme bafoué de Bruce Lee, pas davantage que n’y sont flattés les bas instincts du public. Liu Chia-liang se faisait une bien trop haute idée des arts martiaux chinois pour recourir à de si piteux modi operandi. Authentique descendant de la lignée de Shaolin, directeur avec son comparse Tang Chia des mémorables scènes d’action des films de Chang Cheh, il fut le premier et sans l’ombre d’un doute le plus formidable des maîtres-chorégraphes dont le passage derrière la caméra, au cours des années 70, métamorphosa la représentation du kung-fu à l’écran. Parlons franc : pour le présent article, ses films n’incarnent pas une clientèle rêvée, leur bande-son agrégeant souvent maints échantillons de la library music fournie par la maison De Wolfe. Autant de morceaux prêts à l’emploi et payés rubis sur l’ongle par Run Run Shaw. Mais était-ce une raison suffisante pour se garder d’ébrécher çà et là une brassée de copyrights ? D’emblée, Legendary Weapons Of China (Les 18 Armes Légendaires du Kung-Fu) rétorque non en habillant de l’instrumentarium furibond de Mad Max son magnifique prologue, qui exhibe au cœur d’une pénombre hostile un incroyable arsenal. Un énième cas de vol à la tire, soupireront, défaitistes, les dignes âmes — une note d’intention non dépourvue d’éloquence, contre-attaqueront les partisans de la crapuleuse Hong Kong. Eux, rompus à tous les exercices de l’usurpation, n’éprouveront aucun mal à rayer le Road Warrior des tablettes pour mieux fantasmer, à travers les barrissements de cuivres libérés par Brian May et l’écho de tonnerre des cymbales, des bas-fonds maléfiques tombés sous le joug de moines-sorciers et de disciples fous opposant aux fusils de l’Occident le bouclier de leur propre chair.

L’on citerait également avec bonheur Mad Monkey Kung-Fu, dans lequel Liu Chia-Liang himself interprète un maître déchu, les mains boursouflées de cicatrices qu’il dissimule au moyen de mitaines noires. Lorsque ces anciens stigmates, symbole de sa fierté en lambeaux, éclatent et saignent sous les coups du félon Lo Lieh, Bernard Herrmann, qui n’avait pas son pareil pour translater grâce à sa très incisive baguette les tumultes de l’âme, surgit avec la soudaineté d’un diable hors de sa boîte. Prétendre des tourments du personnage de sifu Liu qu’ils rivalisent d’acrimonie avec ceux harcelant Travis Bickle équivaudrait à un flagrant délit de fabulation. Mais les glissandi de harpe chipés à Taxi Driver, aussi violents à leur façon que les carreaux décochés par une batterie d’arbalètes, lèvent sans fard le voile sur la honte qui ronge dans le fond de son cœur le pauvre bougre, et sur son désarroi de la voir exposée au grand jour. Tout ceci, néanmoins, n’est que roupie de sansonnet comparé à The Eight Diagram Pole Fighter (Les 8 Diagrammes de Wu-Lang), un Everest de ténèbres comme son auteur n’avait jamais osé en gravir. Il s’y attela cependant, en 1984, comme alarmé par la sombre prescience que sa carrière était parvenue à la croisée des chemins. En narrant le destin brisé de la mythique famille Yang, il savait que les rassérénantes balises de la comédie kung-fu, son domaine d’élection, s’éparpilleraient aux quatre vents. Un aréopage de musiques couleur d’encre, qui mettent à l’honneur les monstres de tous horizons, s’imposait forcément.

Il y a, encore et toujours, ceux de l’Archipel, tels les colosses hirsutes de Furankenshutain No Kaiju : Sanda Tai Gaira (La Guerre des Monstres) se livrant une lutte fratricide — celle-là même sur laquelle The Eight Diagram Pole Fighter aurait dû s’achever en apothéose si Alexander Fu Sheng, l’une des dernières étoiles de la Shaw, qui incarne ici un guerrier rescapé au prix de sa raison d’un terrible massacre, n’avait connu durant le tournage une mort brutale. Daimajin, le samouraï de pierre qu’une ancestrale colère habite, se dresse de toute sa stature au détour d’un moment charnière : la peu orthodoxe conversion au bouddhisme de Liu Chia-hui, qui se rase lui-même la tête puis marque son crâne des points rituels en y écrasant rageusement des chandelles ardentes ! Pour l’un des rares survivants de la fratrie Yang, l’embrassement théorique d’une ascèse spirituelle se mue en un cérémonial impie, bouillonnant d’une ire à laquelle l’incontournable Ifukube fait chorus. Les cordes, qui affectent une sinistre sourdine, et la scansion digne d’une tempête des cuivres croisent les mailles d’une atmosphère inquiétante, dénuée de la paix qu’est venu quêter le héros aux abois. Malgré tous ses efforts pour oublier, son passé écarlate n’aura de cesse de le tarauder, drainant par dizaines les visages fantômes de son clan décapité… ainsi que ceux des traîtres responsables de la cruelle disgrâce.

C’est là qu’émerge de l’ombre un autre monstre, à figure humaine cette fois-ci : en l’occurrence, les traits anguleux et le regard plein de morgue de Vincent Price, ignoble Witchfinder General (Le Grand Inquisiteur) mettant une dévotion toute particulière à châtier les suppôts de Satan. Déjà réquisitionné en d’éparses occasions pour servir bon gré mal gré les armoiries du cinéma de Hong Kong, le compositeur Paul Ferris rempile avec le thème qu’il écrivit pour l’infâme personnage, où le trombone et la trompette se répondent du tac au tac, tous deux pareillement courroucés. Ce condensé de vilenie se fond à la perfection dans les sourires roués des tartuffes et les alliances apocryphes, derrière lesquels se tramait la chute des Yang. Incapable de pardonner le baiser de Judas, Liu Chia-Hui répudie son serment fait aux moines et s’en va réclamer vengeance. Il l’assouvira dans des torrents de violence, comparables en toutes choses à la jouissive sauvagerie que Liu Chia-Liang avait, paradoxalement, toujours condamnée chez Chang Cheh. The Eight Diagram Pole Fighter est une œuvre de fin du monde. Son échec commercial sans appel mit un terme aux munificences dernières de la Shaw Brothers et à l’agonie du film mandarin, supplanté pour de bon par son alter ego cantonais. Les costumes chatoyants des récits épiques allèrent remplir des malles bientôt poussiéreuses et les sabres furent snobés au profit de pistolets jamais à court de munitions. L’heure était venue pour le cinéma le plus turbulent au monde de changer encore de visage… Cette fois, ils eurent beau résister jusqu’au bout, se cramponnant bec et ongles à leurs douillettes habitudes de contrebandiers, les compositeurs eux-mêmes durent se soumettre.