UnderScores se propose de dessiner dans cette série les portraits de 50 maîtres de la musique de film, de la glorieuse génération des compositeurs hollywoodiens du passé à ceux d’une époque plus récente, sans négliger les grandes figures de la nouvelle vague européenne. Bien sûr, c’est aussi l’occasion d’aborder des personnalités plus atypiques, loin du feu des projecteurs, mais qui se révèlent tout aussi indispensables.

« Dans la mesure où plus de personnes sont exposées à la musique par le biais du cinéma que par tout autre moyen, j’ai le devoir de veiller à ce que toute musique que je puisse entendre soit de la qualité la plus élevée possible. C’est, si vous préférez, un moyen d’éduquer musicalement les gens. »

Miklós Rózsa

Pourtant surnommé le grand tzigane d’Hollywood en raison de ses origines hongroises, la musique de Miklós Rózsa n’entretient en fait que peu de rapport avec le folklore musical des pays de l’Est. Particulièrement efficace dans le genre épique et le lyrisme grandiose, on lui doit de nombreux splendides thèmes génériques, qui regorgent d’envolées mélodiques puissantes et de rythmes trompettatoires en diables. Le compositeur pense son œuvre essentiellement en fonction de l’orchestre symphonique. Une masse orchestrale souvent colossale, dans la continuité de Max Steiner et Alfred Newman mais teintée d’une plus grande noirceur psychologique. On notera en particulier le traitement des cordes, privilégiant les instruments graves (alto et violoncelle). Entre 1937 et 1982, il a écrit 90 musiques de film. Une œuvre importante mais aussi parfois inégale et redondante qui s’épanouit davantage sur les films à grands spectacles et les productions hautement dramatiques. L’écriture de Rózsa est relativement classique mais très personnelle. Elle révèle avant tout son penchant pour les thèmes grandiloquents et romantiques, établis sur une polyphonie chromatique, plus que sur des instruments solo. Soucieux de respecter et de retrouver avec respect la musique de l’ancien temps, Miklós Rózsa a également su plus que nul autre, redéfinir à sa manière une musique que l’on croyait enterrée à jamais. C’est dans les films historiques et religieux des années cinquante qu’il s’est sans doute le mieux distingué, fusionnant avec talent le symphonisme hollywoodien aux sonorités archaïques du passé.

Miklós Rózsa est né en 1907, en Hongrie aux environs de Budapest. Son père était un industriel qui adorait la musique folklorique hongroise. Il en écoutait beaucoup et il a initié son fils très tôt. Sa mère était pianiste et c’est vraiment grâce à elle que le jeune Miklós a était élevé dans le monde de la musique. C’était un jeune musicien prodige qui savait déjà lire la musique avant de savoir lire les mots. À l’âge de dix ans, il est déjà premier violon dans un orchestre et commence à écrire des petites pièces musicales. Poussé par son père, il a d’abord été à l’université de Leipzig pour étudier la chimie, mais il n’y reste qu’un temps et intègre le conservatoire. Après avoir étudié avec le compositeur Hermann Grabner, il séjourne brièvement en Allemagne avant de partir à Paris dans l’espoir de mieux vivre de sa musique. Ses premières pièces de musiques de chambre comme le Quintette pour Piano rencontrent un certain succès, mais il constate que les revenus du concert lui suffisent à peine à se payer un repas.

Sa rencontre avec le compositeur Arthur Honegger, alors très intéressé par le cinéma, lui permet de réaliser qu’il est alors possible de poursuivre sur l’écran un destin musical. À cette époque, il n’a pas une grande pratique du cinéma, qui à ses yeux est une agréable distraction. Il prend alors conscience des réelles possibilités expressives de la musique de film en découvrant la partition dramatique d’Arthur Honegger pour Les Misérables (1934), de Raymond Bernard. Sous l’égide de Roland Manuel, il commence de manière assez ingrate à écrire de la « musique alimentaire » pour la firme cinématographique Pathé, sous le pseudonyme de Nic Tomay. C’est surtout après le succès de sa pièce pour orchestre Thème, Variations et Final, qu’il commence à se faire une réputation dans le milieu musical. Grâce à ses contacts avec l’ambassade de Hongrie à Londres, il compose en 1935 le ballet Hungaria pour la Compagnie Markova-Dolin. L’ouvrage connait un beau succès et attire l’attention des producteurs de films. Sur Thunder In The City (Tonnerre dans la Ville – 1937), sa fougue orchestrale se manifeste déjà, à tel point que le réalisateur lui demande d’être plus discret, pour que les dialogues du film puissent être audibles. Son amitié avec le cinéaste Jacques Feyder l’amène tout naturellement à composer la musique de son film Knight Without Armour (Le Chevalier sans Armure – 1937), avec la star Marlène Dietrich : un film ambitieux situé pendant la révolution russe d’octobre 1917. La partition de Rózsa, qui intègre des chants révolutionnaires soviétiques, témoigne déjà d’une solide aptitude au drame et à l’épique même si elle demeure encore assez fonctionnelle. On peut également apercevoir le jeune compositeur au détour d’une scène en tant que pianiste. Le film est un four au box-office mais le producteur Alexandre Korda s’est déjà entiché de lui et lui soumet plusieurs projets.

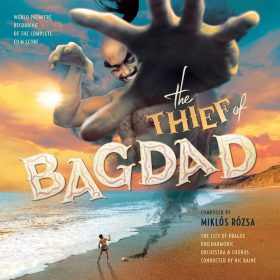

En 1939, il participe à The Four Feathers (Les Quatre Plumes Blanches – 1939) de Zoltan Korda. Ce film de guerre et d’aventures exotiques au budget spectaculaire lui permet de signer sa première grande partition de film, une composition ample dans la lignée des musiques hollywoodiennes de l’époque, mais où se manifeste déjà un goût pour les sonorités exotiques : ornements de harpes en cascade, percussions ethniques et cordes arabisantes. Cette approche musicale, combinant les acquis de l’épique et de l’orientalisme, va se concrétiser de plus belle sur The Thief Of Bagdad (Le Voleur de Bagdad – 1940), un véritable coup de maître, inspiré par le conte populaire Les Mille et une Nuits. C’est l’une des plus grosses productions britanniques de l’époque mais surtout le premier chef-d’œuvre complet de Rózsa qui mêle comme chez le Respighi de Belkis des accents orientaux et des rythmes cuivrés mais aussi des chœurs féminins aériens dans la lignée de l’impressionnisme de Debussy. Si le thème d’amour de la Princesse charme par la volupté mélodique des cordes, on retiendra surtout la séquence du marché, chantée sur le modèle de la comédie musicale. La scène en question ne sera pourtant jamais tournée car les comédiens n’arrivaient pas à synchroniser correctement leurs voix sur la musique. Composé pour un vaste effectif vocal, comprenant un chœur d’enfant et une voix soliste, cette séquence de huit minutes, d’une grande variété de rythmes et de mélodies, démontre la grande maîtrise de Rózsa dans le répertoire lyrique. On peut d’ailleurs regretter qu’il n’ait jamais poursuivi dans cette veine-là, n’ayant jamais eu l’occasion de composer d’opéra ou de cantate.

Lorsque la guerre éclate, toute la production du film doit s’exiler à Los Angeles en raison des bombardements aériens allemands sur Londres. Miklós Rózsa est du voyage et trouve finalement le bon endroit pour s’installer après des années d’itinérance. Avec The Jungle Book (Le Livre de la Jungle – 1942), nouvelle production pittoresque des frères Korda, il s’aventure dans la jungle indienne et délivre une partition touffue, riche en couleurs musicales (le superbe Song Of The Jungle). L’œuvre de Kipling se révèle un support musical idéal permettant au compositeur d’évoquer toute la diversité de la faune sauvage à travers les instruments de l’orchestre : les trombones et le tuba fortissimo sont ainsi associés au troupeau d’éléphants, le timbre cocasse du contrebasson à l’ours Baloo tandis qu’un motif inquiétant joué aux trombones, basson, piano, violoncelles et contrebasses accompagne le tigre Shere Khan. Il est également intéressant de mettre en parallèle l’œuvre de Rózsa avec deux autre partitions musicales majeures inspirées de Kipling : le vaste poème symphonique Le Livre de la Jungle (1934) de Charles Koechlin et l’adaptation du film d’animation soviétique Les Aventures de Maugli (1967) de Sofia Goubaïdoulina. Deux partitions qui font la part belle à la coloration timbrale et au foisonnement orchestral.

Les musiques que Rózsa compose entre 1937 et 1942 pour la London Films Company d’Alexander Korda sont imprégnées d’une étonnante fraîcheur et d’une expression mélodique magique qu’il ne parviendra plus tellement à capturer de manière aussi parfaite dans ses partitions ultérieures pour le cinéma. On pense par exemple à The Golden Voyage Of Sinbad (Le Voyage Fantastique de Sinbad – 1973), une partition pourtant riche en couleurs pittoresques, grâce notamment à une utilisation étonnante du synthétiseur moog, mais mal desservie par un film qui peine à retrouver le charme féérique des productions fantastiques d’antan. Une époque désormais révolue, qui aura vu naître et se développer les partitions audacieuses de Bernard Herrmann pour les films animés du tandem Schneer-Harryhausen, du tchèque Zdenek Liška chez Karel Zeman ou de Lev Schwartz avec le maître russe Alexandre Ptouchko. Pour Alexander Korda, Miklós Rózsa compose aussi des partitions plus romantiques comme That Hamilton Woman (Lady Hamilton – 1941) et Lydia (1941) réalisé par Julien Duvivier. Une musique qui sera réadaptée pour le piano (Lydia Suite), avec des parties virtuoses beaucoup plus développées.

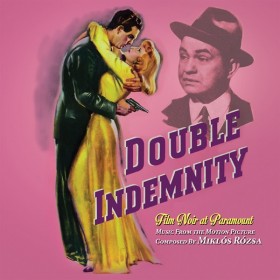

Entre 1943 et 1948, Miklós Rózsa travaille en free-lance pour plusieurs grandes compagnies de cinéma telles que Selznick International, Paramount et Universal. Il devient également un artisan majeur du film noir auprès de Billy Wilder. À partir de Five Graves To Cairo (Les Cinq Secrets du Désert – 1943), ce dernier va nouer avec lui une longue collaboration, trouvant en lui de l’audace et de la noirceur qui convenait parfaitement à la musique de son thriller torturé Double Indemnity (Assurance sur la Mort – 1944), une tension psychologique en lien avec la montée du nazisme en Europe de l’est et que Wilder avait lui-même vécu à Berlin. Dès le générique, Rózsa crée un environnement particulièrement sombre qui va à l’encontre du style musical de la Paramount, où le maintien d’une musique mélodieuse est la priorité. Une marche dramatique pour cordes et cuivres, rythmée par des timbales lancinantes accompagne une silhouette boiteuse à la jambe cassée. L’ampleur dramatique inhabituelle n’est pas s’en évoquer la scène du calvaire du film Golgotha, composé par Jacques Ibert, et anticipe déjà sur les grandioses musiques de péplums de Rózsa. Les dissonances harmoniques de la partition en irritèrent plus d’un, à commencer par le directeur musical de la Paramount, Louis Lipstone, un ancien violoniste de la période du muet. Selon lui, l’endroit idéal pour ces « excentricités » était le Carnegie Hall et non pas un studio de cinéma. Feignant d’ignorer l’insulte, Rózsa lui fit savoir que c’était un compliment. Sur l’industrie hollywoodienne de cette époque, le hongrois conserve d’ailleurs des mots acerbes, estimant que le langage musical des années 40 était trop conservateur et conventionnel, un mélange selon lui de « Broadway mâtiné de Rachmaninov ».

Après le succès de Double Indemnity, Miklós Rózsa et Billy Wilder vont collaborer sur The Lost Weekend (Le Poison – 1945), un film sur l’alcoolisme interprété par Ray Milland. Rózsa utilise le thérémine sur les scènes où le héros boit et perd peu à peu prise avec la réalité. C’est un instrument d’origine soviétique, pratiquement inconnu dans le cinéma hollywoodien mais que des compositeurs comme Joseph Schillinger et Bohuslav Martinu avaient déjà employé avec talent sur des pièces de concert. C’est sur Spellbound (La Maison du Dr. Edwardes – 1945), un film sur la psychanalyse et les souvenirs enfouis, que Rózsa en fait la première utilisation. Tirant parti des conseils de son mentor Arthur Honegger, qui avait déjà eu recours à l’électronique via les ondes Martenot, Miklós Rózsa va devenir le premier compositeur hollywoodien à intégrer le thérémine en tant qu’instrument soliste dans une partition de film. Le mélange des scènes de rêves illustrées par les décors surréalistes du peintre Salvador Dalí et la musique extrêmement troublante de Rózsa a ainsi permis de créer un environnement angoissant où les sonorités infernales du thérémine deviennent l’ultime représentation musicale des troubles psychiques et de la paranoïa. Pour accompagner les sentiments amoureux d’Ingrid Bergman et Gregory Peck, Rózsa compose dans une veine post-romantique, un grand thème d’amour unique et récurrent. Devant le succès de la musique, il va créer le Spellbound Concerto, pour deux pianos et thérémine (ou ondes Martenot), d’une redoutable difficulté d’exécution.

Il réutilise le thérémine dans The Red House (La Maison Rouge – 1947), partition symphonique à caractère gothique, riche en mystère et en lyrisme psychologique. Si elle ne possède pas de thème mélodique aussi mémorable que Spellbound, la composition se révèle plus subtile, avec une utilisation du thérémine davantage fondu dans la masse musicale (on peut en avoir un bon aperçu sur le remarquable Screams In The Night qui superpose le thérémine à des voix féminines). Dès le début du film, Rózsa instaure une couleur psychologique tourmentée par l’utilisation d’arpèges obsessionnels hérités de l’impressionnisme ravelien. Une figure de style que ne manquera pas de reprendre un compositeur comme Bernard Herrmann dans ses musiques de films pour Hitchcock. L’influence de Rózsa chez Herrmann est d’ailleurs manifeste sur de nombreux points, comme par exemple l’utilisation de la lutherie électronique (thérémine et moog). Les deux compositeurs, attachés tous deux à l’esprit de la « vieille école musicale », s’appréciaient d’ailleurs mutuellement et Rózsa sera l’un des rares compositeurs avec qui Bernard Herrmann entretiendra de bonnes relations jusqu’à la fin de sa vie. Plus tard, le thérémine deviendra le support idéal pour illustrer les bruits stridents ou spectraux de l’espace. Herrmann le popularisera en 1951 avec la musique du film de science-fiction The Day The Earth Stood Still (Le Jour où la Terre s’arrêta). Craignant la banalisation de l’instrument, Miklós Rózsa refusera de l’utiliser à nouveau mais va le ressortir de la cave trente-cinq ans après dans son ultime musique de film : Dead Men Don’t Wear Plaid (Les Cadavres ne Portent pas de Costard – 1982). Pour le concert, Rózsa reviendra également vers l’électronique avec sa Sonatine pour solo d’Ondes Martenot (1989), l’une de ses dernières pièces. Avec le succès de Spellbound, il passe un moment pour le spécialiste du film psychologique et signe dans la foulée des productions du même tonneau comme The Strange Love Of Martha Ivers (L’Emprise du Crime – 1946) et Secret Beyond The Door (Le Secret derrière la Porte – 1948).

Entre 1945 et 1965, le compositeur hongrois devient professeur de musique de film à l’University of Southern California où il a notamment pour élève le fameux Jerry Goldsmith, déjà très amateur de la musique de Spellbound. Avec sa composition pour The Killers (Les Tueurs – 1946), il amène la musique du film noir à son point culminant. Comme Bartók, Rózsa intègre à sa texture musicale des intervalles dissonants avec un recours au chromatisme pour amplifier la densité sonore. Tout au long du film, les cordes installent une tension quasi-irrespirable et communiquent un sentiment d’urgence avec des graves menaçants. On a l’impression que toute la bande sonore est faite pour que l’on se sente menacé. La menace est tapie partout. Rózsa devient alors le compositeur idéal pour dépeindre le tempérament torturé, agressif et déséquilibré de la nature humaine. Une couleur musicale que l’on retrouve sur de nombreux films noirs américains tels que Desert Fury (La Furie du Désert – 1947), Brute Force (Les Démons de la Liberté – 1947), The Naked City (La Cité sans Voiles – 1948), Criss Cross (Pour toi j’ai tué – 1949) et East Side, West Side (Ville Haute, Ville Basse – 1949). Avec Double Life (Othello – 1947), de George Cukor, film noir sur le dédoublement de la personnalité, le style dramatico-psychologique de Miklós Rózsa cohabite avec le classicisme vénitien inspiré par les musiques du compositeur Giovanni Gabrieli. Pour The Asphalt Jungle (Quand la Ville Dort – 1950), il compose un thème grandiloquent dans la pure tradition hollywoodienne, mais le réalisateur John Huston n’aime pas ce qu’il entend. Il l’encourage plutôt à écrire une musique moins flamboyante avec une certaine tension. Le résultat n’est finalement pas très convaincant. Il y a d’ailleurs fort peu de musique dans le film, et on sent que Rózsa, commence à se lasser du polar urbain. Heureusement le jazz allait bientôt faire son apparition et redonner un nouveau dynamisme au genre, même si le compositeur passe complètement à côté, préférant travailler dans son style symphonique habituel. On trouve cependant dans sa filmographie quelques timides incursions au jazz, notamment dans The World, The Flesh And The Devil (Le Monde, la Chair et le Diable – 1959), lorsque Harry Belafonte emmène avec lui un couple de mannequins inanimés pour se tenir compagnie.

Le seul long contrat de Rózsa, d’une durée de 14 ans, sera avec la Metro-Goldwyn-Mayer (MGM), le studio de cinéma le plus prestigieux de cette époque. John Green, le directeur musical chargé de véhiculer les goûts de la direction, lui demande d’écrire d’une manière « steineresque » ou « coplandesque », en référence bien sûr aux styles respectifs de Max Steiner et d’Aaron Copland. Ce à quoi Rózsa répliquera avec malice, s’il peut plutôt continuer à écrire dans un style « rozsaesque ». C’est pour la célèbre firme au lion que le hongrois va créer ses partitions épiques les plus renommées. En voulant recréer la musique de l’Empire Romain sur Quo Vadis (1951), il inaugure alors un genre totalement nouveau pour le péplum : une musique basée sur l’authenticité historique qui va devenir une ligne directrice pour de nombreux compositeurs de films. Rózsa n’est certes pas le premier à intégrer des modes antiques dans le péplum hollywoodien. Un compositeur comme Rudolph Kopp y avait déjà eu recours de manière assez remarquable dans The Sign Of The Cross (Le Signe de la Croix) et Cleopatra (Cléôpatre) de Cecil B de Mille. Mais la démarche de Rózsa, qui bénéficie de neuf mois de composition et d’une solide documentation à partir de nombreux papyrus musicaux, est plus ambitieuse. Dès l’ouverture du film, au son des accords surpuissants joués par les cors, on a déjà envie de se mettre au garde à vous. S’il conserve la facture ample et romantique des partitions hollywoodiennes, Rózsa intègre à sa musique des chants à l’unisson et des instruments au timbre « antique ». La lyre est ainsi interprétée par une petite harpe écossaise, les buccins par les cornets, les trompettes, les trombones et les aulos par un mariage de la flûte basse et du cor anglais. L’un des morceaux d’inspiration « antique » les plus remarquables, notamment par son utilisation des bois, aux douces sonorités archaïsantes, est The Womens’ Quarters Of Nero. Un titre utilisé dans le film comme simple musique de fond et qui restitue bien l’atmosphère d’une civilisation ancestrale. Même si dans ce cas précis, le travail du compositeur consiste surtout à donner les allures de la vraisemblance sonore à un univers dont nous ne savons que trop peu de choses.

Aidé par l’historien Hugh Gray, Rózsa fait des recherches approfondies sur la musique gréco-romaine. Ce que chante Néron (Peter Ustinov) pendant que Rome brûle provient par exemple d’une ancienne mélodie grecque : L’Hymne à Seikilos. Il y a ensuite l’utilisation de mélodies religieuses comme le répons utilisé dans la scène de Saint Paul : un vieux chant hébraïque assez obscur retrouvé par un musicologue au fin fond du Yémen. Enfin, l’utilisation de la musique martiale à partir de mélodies grecques et siciliennes pour les scènes à caractère militaire comme le trépidant Chariot Chase et son rythme obsédant qui fait penser au Boléro de Ravel. Pour le banquet de Néron, Rózsa compose une Bacchanale Romaine où se détachent avec vigueur les tambours, la clarinette et le cor anglais. À l’origine cette danse orientale vigoureuse, écrite dans l’esprit de la Bacchanale du Samson et Dalila de Camille Saint-Saëns, devait avoir beaucoup plus d’importance dans le film. Rózsa entendait renouer avec la tradition des interludes dansés des grands opéras. Il avait d’ailleurs rencontré plusieurs chorégraphes prestigieux pour mettre sa composition au point. Mais le réalisateur Mervyn LeRoy, soucieux de ne pas transcender le style MGM, décida hélas de la couper et de la reléguer en arrière-plan. Miklós Rózsa enregistra la bande-son du film à Londres avec le Royal Philharmonic Orchestra et les chœurs mixtes de la BBC (plus de cent voix). Un orchestre européen préféré à celui de la MGM, dont le style lui semblait peu adapté pour une telle expérience. Le film, même s’il reste assez traditionnel dans sa réalisation et même assez douteux au niveau de la réalité historique, est un grand succès et lance une mode nouvelle à Hollywood, celle de la superproduction biblico-historique. Avec Julius Caesar (Jules César – 1953), adapté de Shakespeare, Rózsa revient vers une musique plus intemporelle, marquée par une patte orchestrale ample et dramatique. L’un des morceaux les plus emblématiques reste la Caesar Procession, une marche martiale, richement cuivrée, qui accompagne César lors de la célébration des Lupercales.

Entre 1951 et 1962, Rózsa va signer plusieurs partitions « à l’ancienne » et passe alors pour le spécialiste du film en costume, du cinéma bon enfant, souvent proche de la bande dessinée. Rózsa n’est pas tellement amateur de ses films d’aventures qu’il trouve trop simplistes. Sur Ivanhoé (1952), son inspiration s’est d’ailleurs davantage portée sur le roman de Walter Scott que sur la réalisation de Richard Thorpe. Le thème générique est un parfait savoir-faire du talent du compositeur à imposer un souffle épique dès les premières secondes : une fanfare de cuivres et de cymbales (thème du roi Richard Cœur-de-Lion) précède une marche rapide (thème d’Ivanhoé) jouée aux cordes et aux cuivres. Viennent ensuite toute une séries de musiques assez redondantes comme Plymouth Adventure (Capitaine Sans Loi – 1952), All The Brothers Were Valiant (La Perle Noire – 1953), Green Fire (L’Émeraude Tragique – 1954) ou The King’s Thief (Le Voleur du Roi – 1955). Avec Moonfleet (Les Contrebandiers de Moonfleet – 1955), un film de pirate à l’atmosphère trouble réalisé par Fritz Lang, Rózsa compose une partition lourde et tempétueuse comme le ressac de l’océan, où s’affrontent des cuivres orageux et des cordes en furie. On compte aussi des films en costumes plus sentimentaux comme Young Bess (La Reine Vierge – 1953), une partition très classique comprenant une élégante sonate pour flûte et clavecin. Rózsa emploie également le chant médiéval du Deus Irae, dans un arrangement pour cordes particulièrement bien développé.

Sur Diane (Diane de Poitiers – 1956), il compose un thème d’amour pour cordes et clavecin (Beauty And Grace) et développe une partition symphonique entre ombre et lumière où le lyrisme le plus délicat voisine avec la force dramatique la plus brute. L’affrontement de Catherine de Médicis et celui de Diane de Poitiers correspond à deux thèmes différents joués sur des instruments distincts : un solo de clarinette au timbre chaud pour Catherine et des cordes austères pour Diane. Sa veine plus romanesque s’affirme dans Madame Bovary (1949) de Vincente Minnelli qui comprend une longue séquence de bal filmée de manière très musicale. Le rythme enivrant de la valse finale composée par Miklós Rózsa épouse à merveille les mouvements circulaires de la caméra, qui embarque les personnages dans le vertige des illusions. Avec le même réalisateur, il signe Lust For Life (La Vie Passionnée de Vincent Van Gogh – 1956) et développe une palette musicale expressive et angoissée. Mais la partition reste dans l’ensemble assez décevante, occultée par la prestation génialement habitée de l’acteur vedette Kirk Douglas, dans le rôle du peintre maudit.

Avec Valley Of The Kings (La Vallée des Rois – 1954), Rózsa poursuit la dimension arabisante de The Thief Of Bagdad avec une section de cordes et de bois accordés selon la gamme orientale. Si le thème générique reste d’excellente facture, le reste de la partition est plus conventionnel, à l’image du film, gentiment désuet. Valley Of The Kings est aussi réputé pour être le premier film hollywoodien à utiliser de la musique égyptienne authentique. On peut d’ailleurs en avoir un aperçu sur la (trop brève) séquence de danse de Samia Gamal. Le charme rayonnant de la célèbre danseuse sera pourtant bien mieux traité dans Ali-Baba et les 40 Voleurs, avec Fernandel. Concernant les musiques de danses au cinéma, si l’on excepte les valses de Madame Bovary, Rózsa ne fut pas gâté par les réalisateurs. Dans Quo Vadis, sa Bacchanale Romaine est considérablement écourtée et la Danse de Salomé qu’il compose pour King Of Kings (Le Roi des Rois – 1961) méritait une bien meilleure chorégraphie (pis que tout, la jeune danseuse ne savait pas danser). La danse des ballets africains pour flûte et tambours dans Ben-Hur (1959) reste assez anecdotique et celle plus lascive exécutée par Mitsuko Takara dans Sodome et Gomorrhe (1962) est certes mieux cadrée mais beaucoup trop découpée par le montage. Surtout, on peut regretter que Rózsa n’ait pas eu l’occasion de poursuivre sa collaboration avec Fritz Lang sur le dyptique allemand Der Tiger von Eschnapur (Le Tigre du Bengale) et Das Indische Grabmal (Le Tombeau Hindou), qui comprend des danses mémorables exécutées par l’actrice Debra Padget. Mais il est vrai qu’à cette époque, Rózsa débordait de travail au sein de la MGM. Il dut d’ailleurs refuser le score du film d’aventure maritime Mutiny On The Bounty (Les Révoltés du Bounty).

Même si c’est dans l’orientalisme que Rózsa a donné le meilleur de lui-même, on compte d’autres partitions ethniques comme Crisis (Cas de Conscience – 1950), pour guitare solo, une composition influencée par la musique latino-américaine. The Seventh Sin (La Passe Dangereuse – 1957) développe des ambiances musicales d’inspirations chinoises tandis que Sundown (Crépuscule – 1941) met en valeur les rythmes des tambours africains. Bhowani Junction (La Croisée des Destins – 1956) est sans doute la partition sur laquelle Rózsa s’est le plus éloigné des conventions musicales hollywoodienne. Comme dans Le Fleuve (1951) de Jean Renoir, le film s’appuie sur de la musique indienne authentique et non pas sur une partition écrite selon une grille musicale occidentale. Ne connaissant rien à la musique de l’Inde, Rózsa s’est principalement contenté de superviser les morceaux joués sur des instruments traditionnels (tabla, sitar indien, sarangi, bansurî…). Sur une séquence de danse dans un restaurant, il ose même le mélange improbable entre tambour indien et cornemuse écossaise (représentant les troupes britanniques). L’une des partitions exotiques les plus intéressantes de Rózsa reste Something Of Value (Le Carnaval des Dieux – 1957) qui s’inspire des chants africains du Kenya. Ils sont interprétés a cappella ou avec quelques percussions par un chœur mixte (non africain) en langue kikouyou. On retiendra notamment un très beau chant de lamentation pour chœur et voix soliste féminine. Dans son autobiographie, Rózsa précise que les textes des chansons n’ont absolument aucun sens et qu’ils ont été choisis avant tout pour leurs rythmes et leurs sonorités.

Plus que nul autre, c’est avant tout la dimension religieuse que Rózsa a su mettre en musique. Dans Madame Bovary, lorsque l’héroïne agonise sur son lit de mort, les accents liturgiques de la musique, ponctués par les cloches et les sermons du prêtre, semblent nous indiquer une probable rédemption. Sur Quo Vadis, lorsque l’apôtre Pierre aperçoit la lumière divine, Rózsa utilise un chœur angélique à bouche fermée, accompagné par des cordes célestes. Sur une scène de Knights Of The Round Table (Les Chevaliers de la Table Ronde – 1953), Rózsa a aussi recours à une composition aux accents mystiques portée par des trémolos de cordes, pour évoquer la quête du Graal de Perceval. Mais c’est dans Ben-Hur (1959), le péplum par excellence, que l’aspect religieux de la musique de Rózsa va véritablement s’imposer, à travers le thème noble et lumineux de Jésus. Pour évoquer la personnalité surnaturelle du Christ, Rózsa résiste à la tentation d’employer une nouvelle fois le thérémine ou un son électronique. Il choisit plus judicieusement de combiner l’orgue avec des cordes jouées dans l’aigu. C’est surtout à la fin du film, lors de la Procession du Christ vers le Calvaire, que le compositeur peut ensuite déployer son écriture dramatique avec cette grandiose marche funèbre au rythme lentement ponctué par les timbales.

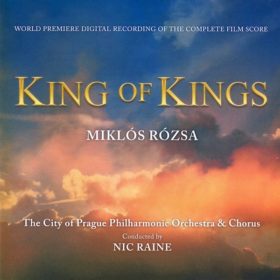

Pour la partition de Ben-Hur, l’une des plus longues jamais composées pour un film, Rózsa délivre toute une série impressionnante de thèmes majeurs, écrits pour la plupart sur des gammes pentatoniques et modales évoquant l’âge antique. Bénéficiant d’une période de neuf mois, il s’est promené de longues heures au Forum du Capitole, au Palatin et au Circus Maximus de Rome pour trouver l’inspiration. L’orchestration est relativement simple, mais Miklós Rózsa, grâce à la richesse de son écriture mélodique, parvient à tirer de cette simplicité des moments solennels majestueux comme le massif Anno Domini, utilisé sur l’ouverture du film ou la marche romaine énergique Parade Of The Charioters. La musique s’articule autour du thème conquérant de Ben-Hur, lié au thème d’Esther, aux cordes suaves et arabisantes. En terme d’action, la partie la plus importante reste la séquence de la bataille maritime qui cite dès l’ouverture Mars, le Belliqueux des Planètes de Gustav Holst. Pour la scène de la galère romaine, Miklós Rózsa délivre un ostinato énergique aux cuivres lourds (trombones, cors d’harmonie, trompettes). Suivant les différentes vitesses imposées aux rameurs (normal, bataille, attaque, éperonnage), le tempo de l’orchestre va crescendo et les cordes se superposent aux cuivres dans une fureur rythmique qui rappelle le Pacific 231 d’Arthur Honegger, une pièce pour orchestre construite elle aussi sur le principe de l’accélération motrice. Avec King Of Kings (Le Roi des Rois – 1961), basé sur l’ancien testament et la vie de Jésus, Miklós Rózsa récidive dans le genre biblique en composant une nouvelle « Marche du Calvaire », plus longuement développée mais moins mémorable. Si le film ne fera pas date, la partition de Rózsa est une nouvelle réussite grâce à l’appui d’un chœur mixte massif beaucoup plus développé que sur Ben-Hur. La partition est empreinte d’une grande solennité avec des cuivres souvent dominateurs (Jesus Enters Jerusalem) et des bois aux sonorités orientales (flûte, hautbois et clarinette). Pour caractériser la figure du Diable lors de l’épisode de la tentation du Christ dans le désert, Rózsa s’est référé à la musique atonale de Schönberg, à travers un motif à la clarinette écrit en douze sons. Un clin d’œil malicieux du compositeur qui n’a jamais vraiment goûté au rigorisme de l’avant-garde viennoise (le thème musical est assez charcuté au montage et il vaut mieux l’apprécier dans sa version sur disque).

Sur l’épopée historique El Cid (Le Cid – 1961), Rózsa va poursuivre la veine médiévale déjà abordée dans Knights Of The Round Table. Mais cette fois, grâce à l’appui du producteur indépendant Samuel Bronston, il bénéficie d’un temps de composition beaucoup plus important. Il se rend en Espagne pour étudier le folklore médiéval et les harmonies typiques des mélodies arabo-andalouses. Rythme et sensualité sont sans doute ce qui caractérise le plus cette superbe partition qui reste l’un des sommets de la carrière du compositeur. On retiendra avant tout le flamboyant galop épique basé sur le chant anonyme Los Set Goyts Recomptarem du Livre Vermeil de Montserrat, et un thème d’amour vibrant, tour à tour sublimé par les cordes, le hautbois et la guitare espagnole. Ce nouveau monument sonore que représente la partition d’El Cid marque inévitablement la fin d’une époque. Les films en costumes commencent à se répéter et deviennent moins prestigieux. Au milieu et à la fin des années 60, le public commence alors à se tourner vers la culture rebelle, avec des réalisateurs jeunes faisant des films avec peu de moyens. Rózsa retournera une dernière fois dans le péplum avec Sodom And Gomorrah (Sodome et Gomorrhe – 1962), mais le film est un naufrage et le compositeur n’innove plus tellement, même si son savoir-faire musical reste intact. On retiendra notamment les deux thèmes d’amour (Theme et Answer For A Dream) au lyrisme puissant, qui seront repris sur le disque-compilation du compositeur pour les films de la MGM : Great Movie Themes Composed by Miklós Rózsas (1963).

Les années qui suivent furent celles de la seconde génération, des Bernstein, Mancini, Goldsmith et Jarre. Rózsa se trouva de ce fait un peu délaissé par les producteurs. Lui-même n’avait d’ailleurs plus tellement envie d’écrire pour l’écran. Entre 1963 et 1973, il ne signe que quatre musiques de films. Le cinéma commence à l’ennuyer et il préfère se consacrer à ses pièces de concert, activité qu’il n’a jamais délaissée. Tout au long de sa carrière il a ainsi perpétué de solides amitiés avec des solistes prestigieux tels le pianiste Leonard Pennario (Duo pour Violon et Piano, l’éblouissant Concerto pour Piano), le violoniste Endre Granat (Trio-Serenade, Trio pour Cordes), le violoncelliste Gregor Piatigorsky (Symphonie Concertante) et surtout Jascha Heifetz pour lequel il compose en 1956 son superbe Concerto pour Violon, sans doute sa pièce de concert la plus populaire. L’œuvre sera réadaptée au cinéma par Billy Wilder dans The Private Life Of Sherlock Holmes (La Vie Privée de Sherlock Holmes – 1970). La musique, qui évoque parfois le lyrisme tourmenté de Bartók, fut critiquée pour sa modernité de style par rapport à l’époque du film, situé en 1880 dans le quartier de Baker Street à Londres. Elle s’intègre pourtant parfaitement bien au film, notamment le mouvement central Lento Cantabile, la partie la plus romantique qui correspond au thème d’amour de Gabrielle. Miklós Rózsa y fait également une courte apparition en tant que chef d’orchestre, dirigeant Le Lac des Cygnes de Tchaïkovski. Avec le thriller The Power (La Guerre des Cerveaux – 1968), il aborde le domaine de la science-fiction. Sans doute par esprit de contradiction, il se réfère davantage aux mélodies folkloriques de son compatriote hongrois Zoltán Kodály, plutôt qu’à la musique d’avant-garde, courante à cette époque sur ce type de production. Le cymbalum, instrument typique de l’Europe Centrale est ainsi utilisé à chaque fois que le « pouvoir » se manifeste, accompagné de battements de cœurs électroniques.

En 1979, il récidive dans le fantastique avec Time After Time (C’était Demain…) pour lequel il compose une valse délicieusement rétro pour piano et orchestre (The Time Machine Waltz). Malheureusement elle est très peu mise en valeur par le réalisateur. C’est sur une suggestion de son ami Alain Lacombe, grand spécialiste en musique de film, qu’Alain Resnais engage Miklós Rózsa pour Providence (1976), un film sur les fantasmes d’un vieil écrivain égocentrique. Selon les directives très précises du réalisateur, qui connaissait à l’avance la durée exacte de la musique et les endroits où elle devait être placée, Rózsa compose une partition symphonique aigre-douce, faite de ruptures soudaines. Une musique à la fois hollywoodienne mais aussi très européenne qui plonge son inspiration dans les méandres de l’âme humaine. On pense par exemple au caractère âpre des compositions d’Ernst Bloch ou de Bohuslav Martinu. Miklós Rózsa poursuivra ce lyrisme inquiétant avec son Concerto pour Alto composé peu après le film de Resnais.

Toujours très actif dans le domaine concertant, il sera l’un des grands compositeurs hollywoodien qui aura le plus travaillé en dehors du cinéma. Lui-même, au sujet de sa carrière musicale parlait de double vie, attachant une égale importance à ses œuvres de concert et de cinéma. Son New England Concerto, pour deux pianos et orchestre, écrit en 1984 à partir de thèmes cinématographiques (Lydia et The Time Out Of Mind), est ainsi l’exemple probant qu’il n’existe aucune différence notable – lorsqu’une partition est de qualité – entre musique de film et musique classique. Plusieurs de ses compositions de films ont d’ailleurs été réadaptées sous la forme de suites par Rózsa lui-même. On peut en avoir un bel aperçu sur les enregistrements splendides de Charles Gerhardt (The Classic Film Scores Of Miklós Rózsa), Rumon Gamba (The Film Music Of Miklós Rózsa) et Nic Raine (Epic Hollywood – The Film Music Of Miklós Rózsa).

À écouter : Les scores complets de Ben-Hur, El Cid, The Thief Of Bagdad et Quo Vadis. Quatre superbes réenregistrements chez Tadlow Music et Prometheus Records, dirigés par Nic Raine à la tête de l’Orchestre Philharmonique de la ville de Prague.