Ils s’appellent Derek Flint, Francis Coplan, Hubert Bonisseur de La Bath, Dick Malloy. Les besoins de leur profession les ont affublés de matricules ésotériques comme A-S 3, OSS 117 ou X 1-7. Ils portent (plus ou moins) avantageusement le smoking, déambulent dans des décors tout droit issus d’une brochure touristique, et ni les menaces proférées par quelque génie du mal au petit pied, ni les jambes gainées de noir qu’exhibent de lascives gourgandines ayant juré leur perte, ne peuvent égratigner leur flegmatique réserve. Bien entendu, toute ressemblance avec James Bond ne saurait être que fortuite…

#1 – (Une) opération (du) tonnerre

#1 – (Une) opération (du) tonnerre

#2 – Bons baisers d’Umiliani

#3 – Dupliquer n’est pas jouer

#4 – Au service secret de l’Élysée

#5 – Les clones ne meurent jamais

#6 – Lalo Royal

#7 – Spyfall

#8 – Le monde ne leur suffit pas

A une certaine catégorie de profiteurs, on ne peut enlever le mérite d’une franchise brutale. Ils sont là pour suivre servilement les modes et n’en font pas mystère, ne se reconnaissant pour unique sacerdoce que l’appât du gain. D’autres pourtant, soucieux de conserver envers et contre tout une respectabilité de façade, s’égarent en prétextes fallacieux pour ne rien avouer de leurs basses manœuvres. Sans l’espionnite aigüe engendrée par le triomphe de James Bond, les nouvelles aventures du matricule OSS 117 n’auraient très probablement pas vu le jour, ou à tout le moins, pas après avoir subi les coups de bistouri dont plus aucun agent double ne pouvait se dispenser depuis Dr. No. Mais qu’importe : arguant que l’écrivain Jean Bruce, créateur du personnage d’Hubert Bonisseur de La Bath, avait coiffé Ian Fleming au poteau de quatre bonnes années, les pontes de Gaumont ont tranquillement parachuté dans les salles leur 007 franchouillard. L’alibi littéraire a bon dos ! Il se dissout de toute manière à la vision des films, plombés comme tant d’autres par la pingrerie de budgets sans commune mesure avec le luxe grandissant des Bond, et par les vains efforts d’acteurs trop congestionnés pour s’accaparer le magnétisme de Sean Connery. Un grain de sable, ou plus exactement de folie, est heureusement parvenu à s’infiltrer dans les rouages des réalisations amidonnées d’André Hunebelle. Un grain nommé Michel Magne.

En 1963, la jeune carrière du compositeur pour le grand écran est déjà arrivée à un tournant capital. Avec OSS 117 se déchaîne, les missions du plus fameux espion français viennent de tomber dans son escarcelle, et deux autres icônes en devenir du cinéma populaire des sixties, l’insaisissable Fantomas et Angélique, la Marquise des Anges, goûteront à sa médecine musicale dès l’année suivante. Courtisé de toutes parts, mais toujours affamé d’anticonformisme, il marque ce tiercé gagnant du fer de sa sensibilité iconoclaste. Pour donner, à chaque fois, de mémorables résultats. Rompant sans ambages avec la « musique à papa » d’OSS 117 n’est pas mort, toute première adaptation cinématographique de notre espion qui s’était adjointe en 1957 les services de l’excellent mais très vieille France Jean Marion, Magne injecte au leitmotiv OSS 117 Hully-Gully des doses massives d’anti-héroïsme pop. Une façon de faire on ne peut plus représentative des partis-pris « hénaurmes » qui, à l’époque, chahutaient la musique de film européenne. Point de fanfare altière, mais une drôle de chorale qu’on imaginerait volontiers constituée de majorettes tout sourire. Et voilà le compositeur parti pour une exubérante virée, succombant tour à tour à de capiteux parfums jazzy, à des accès de dérision très lounge ou aux terribles maléfices de l’Orient.

Aussi jubilatoires soient-ils, ces excès colorés sont cependant à double tranchant. Transposés à l’identique dans la série des Fantomas, ils trouvent naturellement leur place entre l’inquiétant masque verdâtre du génie du crime et les grimaces d’un De Funès comme à l’accoutumée volcanique. Mais au sein des OSS 117, voulus dans l’ensemble au premier degré (encore qu’à l’image, ça ne soit pas toujours flagrant…), les opinions diffèrent. Certains couvrent de louanges les sorties de piste à répétition de Michel Magne, voyant dans cette attitude de petit diable mal éduqué la meilleure preuve de l’insouciante vigueur dont pouvait occasionnellement faire preuve l’Europsy. D’autres font la grimace, et tancent d’un œil réprobateur la légèreté, qu’ils jugent criminelle, de partitions ne s’employant guère à tonifier les aventures des James Bond de bac à sable. Evidemment, les deux camps ont raison, et si le distingué agent de La Bath parvient ici ou ailleurs à exhaler quelques bouffées d’un charme aujourd’hui exquisément suranné, il le doit à ces très motivantes contradictions musicales.

Sans pousser l’exagération jusqu’à parler d’œuvres schizophrènes, il y a dans les scores de Magne une tendance aux volte-faces subites que Furia à Bahia pour OSS 117 résume à la perfection. Caricature en règle du folklore brésilien, Rytmos de Amor est présent à tous les étages, mais ne montre jamais deux fois le même visage. On le découvre en véritable invitation à une fiesta déjantée dans Samba Furiosa, où le fameux son de la cuica, intenable et bouillant, évoque plus que jamais les glapissements d’un singe. Loin des torrents de cotillons du carnaval, Souper à Rio se vautre dans un alanguissement bienheureux. Et la clarinette solo de Mystère à Copacabana, tout en insolites trémulations, apporte l’incontournable climat de suspense à un film trop paresseux pour l’entretenir lui-même. Bien sûr, ces petites éminences d’étrangeté ne gonfleront jamais au point de devenir trop anxiogènes, comme le prouvent les deux virées extrême-orientales de Magne. Atout Coeur à Tokyo pour OSS 117 prodigue ainsi de superbes jeux de cordes dont les courbes mouvantes font planer, sur la tête de notre héros, une profonde menace. Mais une bonne dose d’humour gaulois (Hubert Rit Jaune : cueilli au détour du tracklisting, ce jeu de mots primaire ferait de nos jours blêmir d’horreur les associations bien-pensantes) est là qui veille au grain. Le thème d’OSS 117, toujours aussi facétieux, accepte sans broncher d’être « tatamisé » via un xylophone remuant, la harpe, de puissants coups de cymbale et même les discrètes percées du thérémine. Bref, il y a là un monde d’écart avec le sublime et japonisant You Only Live Twice (On Ne Vit Que Deux Fois), ciselé à la même époque par l’imperturbablement sérieux John Barry. L’influence du maître britannique se fait pourtant sentir dans le voluptueux OSS 117 à Coeur Ouvert, peut-être le morceau le plus « bondien » du répertoire de Magne grâce à la sensualité de ses accords jazzy.

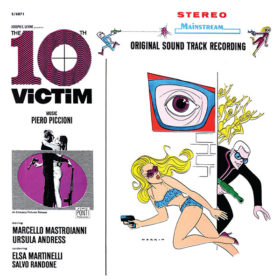

Et nous voici arrivés, l’air de rien, en 1968. C’est dans un contexte dépressif, où l’Eurospy moribond voit sa fin inéluctablement approcher, que les salles obscures accueillent Pas de Roses pour OSS 117, sans conteste l’opus le plus latin des ineffables exploits d’Hubert Bonisseur de La Bath. Et pour cause, Cinecittà ayant dépêché sur le tournage de celui-ci plusieurs comédiens et techniciens maison, dont Piero Piccioni. De ce bouillon de cultures, qui n’avait rien de marginal en pleine ère des coproductions européennes, en résulte une chose contrefaite, ode quasi dadaïste aux faux raccords, dont le compositeur a fait son quatre heures avec délectation. Outre le traditionnel recours à la lounge haute en couleurs, qui se substitue non sans une certaine efficacité au fameux thème de Michel Magne, Piero le fou s’en va musarder sur des chemins a priori étrangers à l’espionnage bas de plafond. Que le doux bruissement d’interludes romantiques chatouille parfois nos oreilles, admettons. Que des percussions d’une raucité tribale suggèrent un danger primitif, sans lien apparent avec les habituels porte-flingues du genre, passe encore. Mais ces soudaines embardées dans l’épouvante gothique amènent une incongruité charmante, comme si les cuivres, saisis de fièvre, promettaient l’irruption de la reine des ténèbres Barbara Steele, majestueuse et blafarde dans un déshabillé arachnéen. En lieu et place de ces affriolantes chimères, le spectateur doit manger son pain noir face à John Gavin. Naguère jeune premier des merveilleux mélos de Douglas Sirk, il porte ici le costume d’OSS 117 avec presque autant de raideur crispée que ses peu glorieux prédécesseurs.

C’est par ce curieux salmigondis que se conclut la période André Hunebelle, et avec elle les missions secrètes d’Hubert Bonisseur de La Bath, en sommeil jusqu’au siècle prochain. Du moins, c’est ainsi que les amateurs du personnage, pour la plupart, ont tendance à définir la situation, oubliant un peu vite les adaptations dissidentes (OSS 117 Tue le Taon, mis en musique par un Georges Delerue qui ne renâclait décidément pas à fricoter avec le spy movie), voire carrément pirates. Adapté lui aussi d’un roman de Jean Bruce, mais préférant contourner un écheveau de droits inextricable en transformant le patronyme de son héros, Le Vicomte Règle ses Comptes fait de l’énergie coutumière de Georges Garvarentz un atout de choc et de charme. Le compositeur, grand adepte du mouvement perpétuel en musique (surtout, ne pas laisser à l’auditeur le temps de souffler !), avait déjà enflammé l’Eurospy en donnant au petit film espagnol Estambul 65 (L’Homme d’Istanbul) un score musclé et véloce à souhait, où la joyeuse galéjade intrinsèque au genre se réduisait à quelques touches clairsemées sous les coups belliqueux de l’orchestre. Dick Rivers, venu pousser la chansonnette sur la base de l’excellent thème principal, avalise à lui tout seul le ton plus boulevardier des aventures de Clint de La Roche, dit le Vicomte. Le divertissement, encore, et rien que le divertissement.

« N’oubliez pas, OSS 117, c’est un peu de Sean… et beaucoup de Connery », prévenait d’office l’über-smart Jean Dujardin dans la bande-annonce du Caire : Nid d’Espions. En effet, il n’y avait pas tromperie sur la marchandise. Seuls ou presque sur le front désolé de l’Eurospy dans les années 2000, les trublions Michel Hazanavicius et Ludovic Bource ont poussé à leur paroxysme la fantaisie vintage, le second degré, l’insolence érigée en art de vivre (et de composer). Tant et si bien qu’aujourd’hui, la seule définition possible du personnage d’OSS 117 est celle d’un crétin viandeux et gonflé de sa propre suffisance. Ceci dit, là où les critiques et l’ensemble du public parlent comme un seul homme d’un cinéma parodique, Hazanavicius, sans doute effarouché par les connotations péjoratives qu’on accole à ce terme, préfère se revendiquer d’une forme de comédie ludique et pleine d’esprit. Ses films parlent d’eux-mêmes, qu’on se le dise, et les partitions soignées de Bource abondent dans leur sens. Quand le metteur en scène, dans Rio ne Répond plus, afflige Hubert d’un trauma toujours suppurant qu’il doit surmonter lors d’un duel (littéralement) au sommet, c’est Alfred Hitchcock, comme de juste, qui tient lieu de référence suprême. Et le compositeur, qui n’est pas né de la dernière pluie, de se référer avec panache aux convulsions orchestrales de Bernard Herrmann. Ce type de stratégie, visant à réanimer le timbre particulier et les postures délaissées des oeuvres fondatrices, ressemble fort à celle d’un compositeur-cinéphile, tout comme sont qualifiés de réalisateurs-cinéphiles les Tarantino, Guillermo Del Toro et autres Christophe Gans dont les films sont d’immenses puzzles nés de leur vécu (mouvementé !) de spectateur. Par la suite, The Artist et ses vivifiantes odeurs de naphtaline corroboreront ce statut unique dans le cinéma français contemporain.

Ni roublard comme peuvent l’être des dizaines d’artistes sous influence qui se dispersent en clins d’œil factices, ni tout à fait post-moderne, Ludovic Bource se replonge dans le chaudron des sixties avec une conscience aigüe du temps qui l’a impitoyablement érodé… Mais aussi et surtout avec un entrain jovial de tous les instants. Grâce à lui, une poursuite en déambulateurs occasionne de spectaculaires éclats de voix de la part de l’orchestre, tous cuivres bandés, et même les transparences les plus ouvertement « transparentes » glissent sans aucun heurt sur la gomina du souriant Hubert, qui ne se sépare jamais d’un thème en parfaite osmose avec son narcissisme radieux. Kitsch, persistez-vous à penser ? Utilisée à tort ou à raison dans le cadre versicolore de l’Europsy, cette épithète ne s’applique guère aux comédies trois étoiles de Michel Hazanavicius. Et encore moins aux musique de Bource, de Michel Magne et de leurs petits camarades, admirables soldats de la débrouille qui, chacun à sa manière, ont desserré le nœud de cravate et adroitement retouché la coupe d’un costume dans lequel les incarnations successives de OSS 117 donnaient régulièrement l’impression de transpirer à grosses gouttes.