Il est, avec Hugo Friedhofer, le plus grand compositeur méconnu de la musique de film américaine. La musique de Laurence Rosenthal, à la fois riche et sobre, d’une grande exigence formelle, s’inscrit le plus souvent dans la tradition symphonique hollywoodienne. Souvent romantique, sans être académique, elle possède le lyrisme naturel et chaleureux de beaucoup de musiciens américains, mais sait à l’occasion faire place à des influences plus modernes ou ethniques. Si elle n’offre pas l’embrasement passionné d’un Rózsa ou la folie orchestrale d’un Herrmann, elle n’en possède pas moins une couleur, une saveur propre. Plus apollinien que dionysiaque, Rosenthal reste attaché à un équilibre alliant rigueur et élégance, avec une sorte de méticulosité et de modestie artisanales. Les quelques entretiens filmés que le musicien a accordés nous montrent, à l’image de sa musique, un homme posé au discours pondéré et construit. Installé en Suisse une partie de l’année depuis 2021, celui qui est sans doute le doyen des compositeurs de cinéma a été mis à l’honneur en octobre 2023 par le festival du film de Gand, un concert et un disque témoignant de l’évènement. Il n’était que temps de lui consacrer les quelques pages qui suivent.

On aime à imaginer qu’avec Jerry Goldsmith, Leonard Rosenman et John Williams, Rosenthal formait une sorte de groupe des Quatre, au moins aussi cohérent musicalement parlant que les Cinq russes ou les Six français. Un groupe dont le mentor serait Alex North. Tous sont des musiciens dotés d’un solide bagage classique, d’un grand éclectisme de style, ne tournant pas le dos à la modernité musicale. De ce quatuor, Rosenthal a été, et de loin, le moins actif au cinéma, avec une petite trentaine de partitions seulement, contre 80 pour la télévision. Mais c’est essentiellement à cette contribution cinématographique, d’une qualité constante et bien représentée sur le plan discographique, que l’on s’intéressera ici. Sa musique pour la télévision, d’un accès plus malaisé, constitue un champ d’investigation à part entière.

UN PARCOURS TRÈS CLASSIQUE

Né en 1926 à Detroit de parents juifs venus de Pologne, Rosenthal apprend très jeune le piano avec sa mère, pianiste amateur de bon niveau (elle jouait du Chopin et du Mendelssohn). Il semble avoir possédé très tôt de réelles aptitudes musicales. Dans un entretien avec Roger Feigelson (Soundtrack Magazine Vol.7 No.28, 1988), il raconte avoir joué de mémoire une grande partie de la musique de Young Mr. Lincoln (Vers sa Destinée) de John Ford (1939) qu’il venait de voir au cinéma. Il est également très frappé en 1942 par la musique héraldique d’Erich Wolfgang Korngold pour Kings Row (Crimes sans Châtiment). Avec l’enthousiasme de la jeunesse, il écrit au compositeur autrichien et lui envoie sa propre transcription du thème principal. Korngold, impressionné, le félicite sur son oreille musicale. Le jeune homme est un pianiste suffisamment solide pour participer, alors qu’il est encore au lycée, à un concert avec l’orchestre symphonique de Detroit. Alors qu’il songeait jusque-là à étudier la médecine, il s’inscrit à l’âge de 16 ans à la célèbre Eastman School of Music de Rochester, une des plus réputées des Etats-Unis, sur les conseils de son père. Comme le compositeur le racontera par la suite, celui-ci fut sans doute le seul père juif à avoir dissuadé son fils de devenir médecin !

A Rochester, Rosenthal étudie avec Howard Hanson et Bernard Rogers, deux pédagogues réputés, également compositeurs et représentant d’une école américaine plutôt conservatrice. On connait aujourd’hui beaucoup mieux Hanson que Rogers, pour ses nombreux enregistrements comme chef d’orchestre et défenseur de la musique américaine. Il est aussi le compositeur d’une musique simple et d’un romantisme expansif, qu’on présenterait assez fidèlement comme celle d’un Rachmaninov du Middle-West. Très différente, plus personnelle et plus délicate, la musique de Rogers n’est hélas plus accessible aujourd’hui que par quelques enregistrements de concerts déjà anciens. Rosenthal souligne la valeur de sa musique, en particulier de son orchestration. Parallèlement, il ne délaisse pas son instrument de prédilection, le piano, qu’il perfectionne avec le hongrois Sandor Vas. Il sort de l’Eastman School diplômé d’un bachelor et d’un master en piano et en composition. C’est au piano qu’il composera et il réalisera même quelques enregistrements en tant que pianiste soliste (voir la dernière partie de cet article.)

Ayant lu dans un journal que Nadia Boulanger propose des cours d’été à des étudiants étrangers, il part pour la France au début de l’été 1948 et s’inscrit au conservatoire américain de Fontainebleau, rejoignant ainsi les cohortes d’élèves américains de la grande pédagogue (la fameuse « Boulangerie »), parmi lesquels son propre professeur à Eastman, Bernard Rogers, et Aaron Copland, qu’il rencontrera à l’occasion d’une visite de ce dernier à son ancienne professeure. Il a évoqué plusieurs fois la révélation que fut son premier cours avec elle. Fasciné par son enseignement, notamment par la clarté de son analyse, il décide de rester en France après le stage d’été pour continuer à étudier avec elle. Il sera son élève pendant deux ans. Si le néoclassicisme stravinskien auquel le nom de Boulanger est souvent associé n’a pas laissé de traces apparentes dans la musique de Rosenthal, l’exigence de de celle-ci et son goût pour les grands maîtres du passé, de Monteverdi à Beethoven, l’a certainement marqué en terme de rigueur et de discipline formelle. Peut-être aussi le sens de la ligne, de la grande ligne nettement et fermement dessinée, qui est souvent présent dans sa musique, est-il un héritage de « Mademoiselle ».

Le jeune compositeur profitera également de son séjour européen pour étudier la direction d’orchestre au Mozarteum de Salzbourg. Comme beaucoup de musiciens de cinéma, il dirige toujours – excellement – sa musique. Au sujet de son séjour autrichien, il raconte (dans le programme pour un concert donné en mai 2007 à Berkeley) la curieuse impression de familiarité qu’il ressentit en visitant la ville pour la première fois, comme si elle faisait partie de son passé, de sa culture. De retour aux Etats-Unis, il étudie encore un an à l’Eastman School avant d’être appelé sous les drapeaux.

CÔTE EST

Pendant son service militaire, Rosenthal se créé pour lui-même un poste de compositeur au sein de l’unité des films documentaires de l’armée de l’air, avec l’orchestre de l’US Air Force à sa disposition. C’est là que, sur le tas, il fait ses armes de compositeur pour l’image, avec comme seule aide le petit guide rédigé par Frank Skinner et intitulé Underscore (sorti en 1950, et l’un des premiers ouvrages pédagogiques sur le sujet). Il peut également perfectionner sa maîtrise de l’orchestration dans les meilleures conditions, ayant à sa disposition une formation jouant ses partitions à peine achevées. L’orchestre de l’US Air Force comprenait environ 90 musiciens issus des grandes écoles de la côte Est (Juilliard school, Curtis Institute de Philadelphie, Eastman School…) et était une formation de très bon niveau. Il reste en service quatre ans, jusqu’en 1955. L’une de ces compositions les plus significatives fut en 1952 This Is Russia, un documentaire d’une heure encore visible sur internet. La musique, assez variée, y est présente de manière presque continue.

Il travaille ensuite à New-York sur de courts films d’actualité avant de composer de la musique de scène pour le théâtre, grâce à l’appui d’un de ses anciens camarades, un certain Leonard Bernstein (que Rosenthal a pu croiser à l’Eastman School où il dirigea plusieurs fois l’orchestre maison). Le flamboyant compositeur-pianiste-chef d’orchestre, de huit ans son aîné, était déjà un musicien célèbre et influent. Bernstein restera un soutien et créera même la pièce Ode for Orchestra avec le New York Philharmonic. Il s’agit le plus souvent de partitions assez brèves, écrites pour quelques instruments On notera au passage que la trajectoire de Rosenthal est assez similaire à celle d’Alex North. Et comme North, malgré un bagage classique considérable, il a la plupart du temps besoin pour composer d’une source d’inspiration extra-musicale (il le confirme d’ailleurs dans l’interview à Feigelson déjà citée). Durant cette période, marié et père d’un enfant, il écrit également des critiques sur des œuvres musicales, surtout contemporaines, pour la revue Notes de la Music Library Association (cf. certains sommaires en sont accessibles sur le site d’archives JSTOR). On constate déjà à la lecture de ces textes son aptitude particulière à analyser et à expliciter la musique, la sienne comme celles des autres.

C’est grâce à Bernstein encore qu’il fait à la même époque une rencontre déterminante pour sa carrière de musicien, celle du producteur David Susskind. Grâce à celui-ci, Rosenthal est embauché pour l’adaptation théâtrale de Rashomon (1959) pour Broadway. Le compositeur raconte qu’il voulait absolument écrire la musique de cette pièce et affirma être un spécialiste de la musique japonaise (dont il ignorait quasiment tout) ! Il y manifeste un talent particulier pour accommoder des influences ethniques à son écriture orchestrale. Le résultat, très proche en termes d’instrumentation de la musique japonaise traditionnelle, est sans concession à la séduction immédiate de l’oreille et s’éloigne singulièrement de l’orientalisme auquel le public était habitué. Son approche rappelle plutôt celle d’Antoine Duhamel pour le personnage de Kyoko dans Domicile Conjugal de Truffaut. Il donnera par la suite de superbes exemples de cette sensibilité aux musiques ethniques dans The Comedians (Les Comédiens) ou Meetings With Remarkable Men.

Après cette partition d’une sophistication inhabituelle pour une musique de scène, Susskind, réalisant sans doute qu’il tenait un musicien de haute valeur, fera régulièrement appel à lui : A Raisin In The Sun (Un Raisin au Soleil) en 1959, le premier film important du compositeur, Requiem For A Heavyweight (Requiem pour un Champion – 1962) et le téléfilm de prestige The Power And The Glory (1962), avec Laurence Olivier, lui offrant ainsi des sujets sérieux, voire graves, en accord avec sa sensibilité. C’est sur la même pièce qu’il rencontre également le metteur en scène anglais Peter Glenville, pour qui il composera Becket, Hotel Paradiso (Paradiso, Hôtel du Libre-Échange) et The Comedians.

Rosenthal avait fait des débuts discrets au cinéma avec deux western de série B (ou C), Yellowneck (1955) et Naked In The Sun (1957), produit par deux de ses anciens camarades de régiment. Sa contribution se remarque par son caractère très symphonique et le peu de place laissé à la couleur locale, en particulier aux airs et aux chansons habituellement associées au genre. Au contraire, sa musique est sombre et austère, à commencer par la marche du générique. On retrouve un caractère similaire dans The Power And The Glory (1961), d’après Graham Greene. Est-ce une musique de film ? On est frappé par la forme serrée, l’approche polyphonique, la gravité du ton. Une couleur américaine, et plus spécifiquement mexicaine, imprègne pourtant discrètement la partition. Les génériques de Dark Odyssey (1961) et Requiem For A Heavyweight (1962) sont encore des marches commençant par un grand geste orchestral très dramatique, aux cuivres péremptoires et à la rythmique puissamment scandée. Faut-il y voir la trace de son expérience militaire ? On notera dans Dark Odyssey la référence, là encore très discrète, à la musique grecque, justifiée par le scénario mais qui passe inaperçue sans écoute attentive (un motif évoquant la musique populaire grecque est entendu, curieusement, au moment où le nom du compositeur apparaît à l’écran. Pour Requiem For A Heavyweight, l’histoire d’un boxeur vieillissant, son thème principal, derrière son allure de marche, est curieusement lyrique et presque berceur, avec un rien de déhanché jazzy et une cloche évoquant celle du ring. La partition comprend par ailleurs plusieurs passages d’inspiration jazz, positionnés avec beaucoup d’intelligence et de parcimonie. Il expliquera plus tard que c’est sur ce film qu’il adopta le principe de ne composer pour une scène que si celle-ci en a absolument besoin, c’est-à-dire si la musique apporte quelque chose que les images seules ne peuvent proposer.

Ces premières compositions pour l’écran illustrent déjà quelques constantes de la musique de Rosenthal. Le ton est sérieux, un peu sévère. Les thèmes sont fluides, linéaires (dans linéaire, il y ligne) et n’accrochent pas toujours d’emblée l’oreille. Ils s’intègrent avant tout dans une construction, si bien que leur charme, doté d’une suavité particulière, demande souvent plusieurs écoutes pour être goûté. Pour chaque pièce, même brève, il se livre à un véritable travail compositionnel, imposant une logique purement musicale sans chercher à souligner l’anecdote ou les détails d’une scène. Sa musique se développe dans la durée sans nécessairement s’articuler autour d’effets extérieurs. Elle tend aussi à être ce qu’on appelle parfois « durchkomponiert » (souvent traduit par « composition continue ») c’est-à-dire sans aucune répétition de parties ou d’éléments thématiques. L’orchestration quant à elle s’appuie sur la formation symphonique traditionnelle, dont il s’éloigne rarement mais qu’il enrichit selon les besoins du film. Rosenthal recherche rarement une conception orchestrale singulière pour chaque film, avec des timbres ou des instruments spécifiques, comme le faisaient Goldsmith ou Jarre à cette époque. Son orchestration est toujours harmonieusement étagée, pleine mais détaillée, sans lourdeur ni opacité. L’harmonie est subtile et ne craint pas la dissonance, sans la cultiver artificiellement pour elle-même. On comprend donc que cette musique sonne moins brillante, moins tranchante que celles de certains de ses collègues. On pense ici encore à Hugo Friedhofer ou à David Raksin, musiciens d’une science magistrale mais dont la personnalité n’apparaît pas de façon aussi marquée que celle d’un Herrmann ou d’un Rózsa.

ENTRE LA SCÈNE ET L’ÉCRAN

À l’orée des années 60, trois films importants mettent le nom de Rosenthal en avant : A Raisin In The Sun (1961), Requiem For A Heavyweight (1962) et The Miracle Worker (Miracle en Alabama – 1962), trois drames sociaux et /ou psychologiques abordant des thèmes graves traités d’une manière adulte. Comme Alex North là encore, son expérience théâtrale, le fait qu’il soit un musicien de la côte Est, le démarquent de ses confrères purement hollywoodiens et le destine à des sujets qui s’éloignent du simple divertissement.

Enregistrée à New York, avec comme premier violon Robert Mann (futur fondateur du célèbre Quatuor Julliard) et un ensemble de musiciens issus pour la plupart du New York philharmonic, la partition de The Miracle Worker est justement remarquée : mentionnons un magnifique thème principal, un thème secondaire encore plus beau peut-être (celui de la mère), en fait un simple motif de quatre notes, mais magnifiquement caractérisé et d’une chaleur troublante. L’ensemble possède une sorte de simplicité un rien rustique, une douceur et une langueur un peu Old South qui ne sont pas sans rappeler le petit chef-d’œuvre qu’Elmer Bernstein ciselait au même moment, pour un autre film évoquant l’enfance et l’Amérique rurale : To Kill A Mockingbird (Du Silence et des Ombres). A l’occasion de sa réédition en 2010 par Intrada, Rosenthal a affirmé qu’il s’agissait de sa partition la plus personnelle. C’est l’une de ses rares musiques de film dont il a jugé bon de tirer une suite symphonique.

Tout en travaillant régulièrement pour le cinéma, Rosenthal ne délaisse pas le théâtre, de façon peu habituelle pour un musicien hollywoodien. Il compose ainsi en 1964 la partition de l’adaptation du Becket de Jean Anouilh (centrée sur l’amitié puis l’affrontement entre l’archevêque Thomas Becket et le roi Henry II) par son ami Peter Glenville. C’est donc naturellement qu’on fait appel à lui pour l’adaptation au cinéma qui suivra immédiatement. Sa stature s’y affirme de façon éclatante, mais il est intéressant de comparer son approche à celles des grands praticiens du film historique, comme Miklós Rózsa ou Alfred Newman. Comme eux, il déploie, avec générosité et même une certaine exubérance, les fastes bariolés du romantisme médiévalisant. De ce point de vue, sa partition n’est pas sans évoquer non plus, avec plus d’élégance peut-être, les musiques de William Walton pour les productions shakespeariennes de Laurence Olivier. Mais Rosenthal fait aussi une place importante à l’une des traditions musicales les plus austères et les plus éloignées du goût contemporain, celle du chant grégorien, utilisé de manière aussi authentique que possible. On note également quelques passages d’écriture assez moderne, comme Gwendolen. Cette séquence d’une grande force dramatique commence comme un dialogue des bois médiévalisant et élégant, mais bascule, à la mort de la jeune femme, dans la plus âpre et violente dissonance. Enregistrée dans les meilleures conditions par le Sinfonia of London – une excellente formation de studio issue du London Symphony Orchestra – sous la direction du grand maestro anglais Muir Mathieson, qui avait déjà servi Rózsa et Herrmann, cette magnifique partition a fait l’objet en 2007 d’un documentaire, A Tapestry In Music, en supplément au DVD du film, où le compositeur explique la genèse de sa partition.

The Comedians, (réalisé en 1967 par le même Peter Glenville) est pour Rosenthal une sorte de prolongement de Becket, dans le sens où il écrit là encore dans un style très contextualisé (la musique haïtienne et plus généralement des Antilles) pour un drame à quelques personnages sur fond historique et politique (Haïti pendant l’ère François Duvalier). Avec sa rigueur habituelle, le compositeur étudie fort sérieusement la musique de cette région. La partition est un subtil mélange de mélodies traitées de manière atonale, parfois très inquiétantes, et de motifs folkloriques colorés et dansants, le tout pour une formation réduite composée de cordes, de bois et d’une foisonnante percussion. Notons un étonnant générique qui utilise un chœur d’enfants chantant un hymne à la gloire du président Duvalier dans un environnement très dissonant, créant un effet de malaise et de menace (il semble d’après ses déclarations que cette idée ait été quasiment improvisée à la fin de la session d’enregistrement).

Rosenthal composant pour une pièce de boulevard de Feydeau ? Hotel Paradiso, troisième collaboration avec Glenville, ne possède pas le poids dramatique des deux partitions évoquées ci-dessus. C’est une sorte d’exercice de style, un hommage à l’élégance et à la transparence de la musique légère française. Dans ce registre inhabituel, Rosenthal, un rien guindé, n’est peut-être pas le plus à son avantage. C’est en 1970 seulement que le compositeur s’installe sur la côte Ouest ; pas à Los Angeles, notons-le, mais à Oakland, près de San Francisco. Faut-il y voir une volonté de marquer son indépendance vis à vis du système des studios ? Il devra néanmoins se plier à l’usage hollywoodien de travailler avec un orchestrateur. Il fut d’ailleurs excellement secondé par Herbert Spencer, orchestrateur attitré de John Williams, et Alexander Courage (un de ses condisciples à l’Eastman School), le premier en date ayant été Arthur Morton, avant que celui-ci ne devienne le partenaire de Jerry Goldsmith.

Comme plusieurs de ses confrères, Rosenthal est touché par la désaffection que connait la musique de film symphonique pendant une partie des années 70. En l’absence de sollicitation du cinéma, c’est à la télévision uniquement qu’il se consacre pendant plusieurs années, composant notamment pour quelques-uns des téléfilms touchant au surnaturel ou au fantastique (The House That Would Not Die, Satan’ School For Girls, The Devil’s Daughter, Death At Love House…), qui déferlaient alors sur le petit écran américain. Il devient ainsi, peut-être malgré lui, une des références du genre, comme à la même époque Leonard Rosenman et Jerry Goldsmith, et pour la même raison : sa capacité à écrire une musique qui sonne « moderne » et donc inquiétante pour le spectateur américain moyen. Il n’hésite pas en effet, pour reprendre une vieille expression, à « flirter avec l’atonalité ». Mais s’il utilise des techniques d’écriture inspirées de la seconde école de Vienne, Rosenthal n’en considère pas moins ces systèmes comme artificiels, créés arbitrairement par un seul homme (Schoenberg), alors que la tonalité résulte selon lui de phénomènes naturels. Il reste donc un musicien tonal, comme il le déclare lui-même (cf. interview par F. Gimello-Mesplomb, Soundtrack.net, 1999). Ces partitions, écrites pour petit ensemble et hélas non éditées sur disque, sont pleines de beautés furtives et constituent même une sorte de laboratoire, où le musicien s’aventure dans des registres inhabituels pour lui. Elles sont proches dans l’esprit et le ton de ce que Goldsmith pouvait écrire au même moment pour des téléfilms comme The Brotherhood Of The Bell (La Fraternité ou la Mort) ou Crawlspace.

Si ces téléfilms exploitent souvent des recettes assez convenue, on est frappé là encore par la rigueur et la finesse de la conception musicale. Ainsi, il est souvent difficile de savoir quand la musique entre et quand elle disparaît, tant elle est finement agencée au climat et l’action. Et la valse de Lorna dans Death At Love House est une jolie contribution au genre des valses maladives ou désaxées. Enfin, cette période « fantastique » n’est peut-être pas sans lien avec le fait qu’on proposera en 1977 à Rosenthal la série Logan’s Run (L’Âge de Cristal), qui comprend aussi quelques pages modernisantes, et surtout The Island Of Dr. Moreau (L’Île du Docteur Moreau), l’une de ses œuvres majeures. Au milieu de ces morbidités de studios, le compositeur dut apprécier à sa juste valeur la proposition de Glenville d’écrire les arrangements orchestraux de l’adaptation cinématographique de la comédie musicale Man Of La Mancha (L’Homme de la Manche), avec Peter O’Toole et Sophia Loren, logé dans un palazzino au cœur de Rome !

LES GRANDES HEURES

En quelques années, de 1975 à 1981, Rosenthal attient sa pleine maturité artistique et enchaine une étonnante série de grandes partitions, plus riches et plus achevées les unes que les autres, dans des styles et pour des films fort différents, mais qui ont en commun d’être des films d’aventures, possédant une certaine ampleur visuelle, et dans certains cas une touche exotisme, genre auquel il avait peu touché jusque-là. Tout avait pourtant commencé assez obscurément avec le curieux A Gunfight (Dialogue de Feu – 1971), western psychologique opposant Kirk Douglas à Johnny Cash, sur le thème classique du duel entre deux tireurs d’élite. Sans renier les figures et les conventions du genre (guitare, hispanisme, intervalles caractéristiques), le musicien s’inscrit dans l’approche modernisée initiée dans les années 60 par Goldsmith ou Jarre. A des pages légères et traditionnelles, il allie des accents fantomatiques, d’une écriture assez avant-gardiste, notamment pour la scène du duel final et l’étonnante séquence onirique qui le suit. Sa musique prend ici dans le film une importance de premier plan.

Sur cette lancée, le compositeur nous offre en 1975, avec Rooster Cogburn (Une Bible et un Fusil), un modèle de la musique de western, dans la stricte orthodoxie (thématiquement parlant) du maître du genre, Elmer Bernstein, mais avec l’élaboration polyphonique qui est sa marque propre. Après un thème principal très open prairie, on admirera la virtuosité de Fort Ruby Massacre, la maîtrise souveraine de l’orchestre et des couleurs instrumentales de Night On The River ou Invisible Posse. Une oreille attentive notera également la qualité du travail de développement et de variation et la solide unité thématique et harmonique. Mais ce qui frappe peut-être le plus est le mélange de légèreté et de jubilation qui baigne toute la composition.

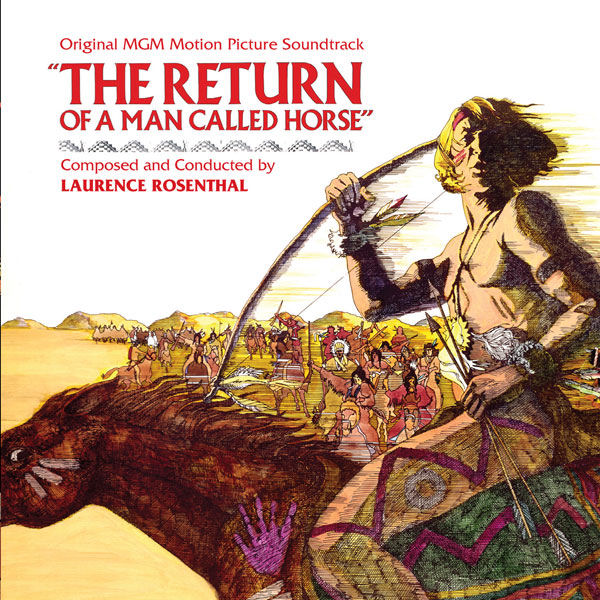

Dans un registre similaire mais beaucoup plus sombre, Return Of A Man Called Horse (La Revanche d’un Homme Nommé Cheval – 1976), un autre western, est encore plus riche peut-être. Rosenthal succède ici à Leonard Rosenman qui signait pour A Man Called Horse – Un Homme Nommé Cheval) une intéressante partition très inspirée de la musique indienne, avec la touche d’atonalité et de dissonances crues qui est dans sa manière habituelle. Moins explicitement ethnique et rituelle, la musique de Rosenthal allie des élans très épiques à des pages plus tourmentées. On appréciera la noblesse et l’ampleur des idées thématiques, qui ont cette robustesse naturelle que l’on soulignait déjà plus haut, la richesse foisonnante de leur traitement et l’absence de cette emphase artificielle, à laquelle bien des hollywoodiens parmi les plus grands n’échappent pas toujours. L’impressionnante virtuosité d’écriture de The Massacre démontre en outre, en à peine plus de deux minutes d’un véritable tourbillon musical, que nous sommes ici au sommet de ce qu’il est possible de réaliser avec un orchestre. Dans The Buffalo Hunt, la diversité des registres instrumentaux, la richesse des couleurs, la densité rythmique traduisent merveilleusement l’ivresse et l’excitation d’une chevauchée sauvage dans les grandes plaines. C’est peut-être la musique idéale pour découvrir Rosenthal.

Changement de paysage, avec The Island Of Dr. Moreau (1977), adaptation soignée du roman de science-fiction de H.G. Wells. Rosenthal nous plonge ici dans un Livre de la Jungle cauchemardesque, un vaste poème symphonique à la fois moderne et primitif, brassant atonalité, polytonalité, ambiance tribale et thématisme romantique, avec un thème d’amour empreint de cette mélancolie un rien « schmalzy » typique de ses thèmes lyriques. C’est une profusion de pièces touffues, pleine de tumulte et de violence, animées de puissants ostinatos rythmiques, où quelques ilots de tonalité apportent de brefs répit à l’oreille. Là encore, Rosenthal n’utilise pas directement de rythme ou d’instrument généralement associé à l’exotisme musical, mais pose dès les premières mesures du Main Title une atmosphère de mystère et d’archaïsme avec le motif associé à l’île, un inoubliable appel de trompette, entre mélopée plaintive et cri animal. Le même motif clôt le film sur une note énigmatique. Enregistrée à Londres dans des conditions techniques idéales (le National Philharmonic capté par Eric Tomlinson à Abbey Road, des noms chers à tous les béophiles), la musique de Rosenthal n’est pas loin du chef d’œuvre.

Cette veine symphonique sombre et agressive caractérise également Who’ll Stop The Rain (Les Guerriers de l’Enfer), écrite en 1978 pour un film curieusement oublié de Karel Reisz (qui commence comme un film de guerre et devient un thriller sur fonds de trafic de drogue). C’est sans doute la moins connue des grandes compositions de cette période. Il est intéressant de noter que si l’album édité par Intrada est épuisé depuis longtemps, les quelques exemplaires proposés sur internet sont disponibles pour un prix négligeable. Rosenthal reviendra à ce style orageux pour The Bourne identity (La Mémoire dans la Peau, le téléfilm de 1988), avec en particulier l’une des plus puissantes introductions orchestrale écrites pour la télévision.

On doit reconnaître, indépendamment de la valeur éminente de Rosenthal, que la chance lui a souri de manière répétée en ces années 70 : pour un compositeur maîtrisant une palette orchestrale subtile et variée, un film comme Meetings With Remarkable Men (Rencontres avec des Hommes Remarquables – 1978) de Peter Brook doit être un rêve. Pour ce film biographique sur le personnage controversé que fut Georges Gurdjieff – gourou, mystique, musicien – et à ses pérégrinations à travers l’Asie et le Proche-Orient, il a composé sa musique la plus chatoyante et fastueuse. D’un orientalisme raffiné, elle mêle des compositions originales à des arrangements de pièces pour piano de Gurdjieff lui-même, notées et orchestrées par son disciple, le compositeur Thomas de Hartmann, élève de Rimski-Korsakoff. Il est quasiment impossible de déterminer qui est le compositeur initial, tant les matériaux sont traités de manière fusionnée, la musique présentant une parfaite unité de style. Un chœur, des percussions et cloches jouées par Alain Kremski (frère du compositeur Laurent Petitgirard) ajoutent encore au climat étrange et fascinant de cette grande partition, dont l’écoute répétée révèle à chaque fois de nouvelles beautés. Il semble d’ailleurs que l’intérêt de Rosenthal pour Gurdjieff ne date pas de cette époque puisqu’il explique dans un article consacré au film qu’il avait déjà lu dans sa jeunesse l’un des principaux ouvrages de celui-ci. Séduit sans doute par le charme particulier de cette musique, il enregistrera au piano, pour le label allemand Wergo, plusieurs albums de pièces tirées de la collaboration Gurdjieff/De Hartmann. Il a également écrit plusieurs articles sur les relations de Gurdjieff avec la musique pour le numéro de la Gurdjieff International Review (Vol.2, N°4, 1999).

Enchaînant les productions importantes, Laurence Rosenthal apporte, sur la recommandation de John Williams, sa contribution au genre du film catastrophe avec le très moyen Meteor. Typique de l’époque (distribution dispendieuse, scénario convenu), ce film ne lui offre guère le moyen d’exprimer la subtilité dont il est capable et il semble avoir eu du mal à donner un tour personnel à sa musique. Restent de pétulantes pages symphoniques, enlevées et cuivrées, avec ça et là quelques échos militaires obligés et un thème à la russe très réjouissant : on devine que le musicien n’a pas voulu prendre trop au sérieux cette menace d’outre espace. Notons que Rosenthal emploie, outre quelques synthétiseurs un peu datés aujourd’hui, l’extravagant « blaster beam » créé par Craig Huxley, dont les sonorités métalliques hantent quelques films de la fin des années 70 (Star Trek: The Motion Picture, Prophecy).

Cette évocation rapide de quelques-unes des grandes pages de Rosenthal met indirectement en évidence le fait que, plus sans doute que d’autres compositeurs, il a besoin qu’un film ait de la substance, des qualités visuelles ou au moins un projet ambitieux pour que sa musique se hisse à son meilleur niveau. Il le reconnaît d’ailleurs lui-même et le fait est confirmé sans ambiguïté par sa musique pour Portrait Of A Hitman (1979), un film policier assez médiocre dont la musique, pourtant écrite en plein dans cette période faste, est sans grand relief.

Avec Clash Of The Titans (Le Choc des Titans), en 1981, le compositeur aborde pour la première fois le genre de la fantasy antiquisante et compose, pour la première fois aussi, pour un film visant explicitement un public jeune. Sa musique est ici d’une ampleur (plus d’une heure trente), d’une richesse thématique et d’une diversité de style inaccoutumées, dépassant en maturité et en raffinement ce que le film lui-même propose. Dans ce registre épique et chamarré, Rosenthal se mesure à des maîtres comme Korngold et Rózsa et s’en révèle le digne héritier. Parmi les multiples beautés de cette partition fleuve, mentionnons le magnifique chœur a cappella évoquant l’Olympe, d’une écriture impressionniste (on croit même sentir dans son statisme intemporel un rien de Ligeti), et tout un ensemble de pièces de mystère et de maléfices, à l’écriture souvent assez moderne : Invisible, Lord Of The Marsh, Medusa Temple et le fascinant River Styx, avec son inquiétant chœur d’hommes subtilement mêlé à l’orchestre… La plupart de ces pièces ont été dévoilées dans l’édition complète parue en 2010 chez Intrada, alors qu’elles étaient quasiment inaudibles (ou non utilisées) dans le film. On notera que certains passages, comme le bondissant Joppa, se situent dans la continuité de Meetings With Remarkable Men, cadre oriental oblige. Le thème du héros (Persée) est quant à lui clamé avec l’impétuosité démonstrative d’un Richard Strauss, dont Ein Heldenleben a servi de musique temporaire sur le film. Le London Symphony Orchestra – cette Rolls Royce des orchestres, pour citer le compositeur – apporte à des pages déjà hautes en couleurs toute l’opulence sonore qui le caractérise. Venant après les partitions citées plus haut, cette vaste BD couronne superbement l’une des périodes les plus épanouies de la carrière de Rosenthal.

Curieusement, après des films qui lui donnent une certaine visibilité, le début des années 80 le voit s’éloigner presque définitivement du cinéma, faute de sollicitations, et se consacrer uniquement à la télévision. D’autres musiciens au profil similaire seront d’ailleurs, à la même époque, pareillement boudés par les studios malgré leur valeur et leur métier (songeons à Leonard Rosenman ou Lee Holdridge). Ses deux dernières musiques de film, Easy Money (Hold-up en Jupons) et Heart Like A Wheel (Pied au Plancher) en 1983 sont d’une portée plus limitée, en raison des films eux-mêmes (une comédie et un film sur des courses de dragster).

On ne s’étendra pas ici sur la musique télévisuelle de Rosenthal, qui mériterait une étude spécifique étant donné son abondance. Elle est dans l’ensemble plus formatée que sa musique de film, comme il l’admet lui-même dans une interview, expliquant que la TV s’adressant à un public plus large que le cinéma, le musicien doit rester dans un style plus médian, moins propice à l’expression d’idées personnelles, encore moins à l’expérimentation. Le musicien devient à partir du milieu des années 80 un spécialiste de la grande fresque historique. Il compose ainsi pour des productions soignées mais conventionnelles comme Peter The Great (Pierre le Grand), Anastasia (Anastasia : le Mystère d’Anna), Mussolini, trois partitions enregistrées à Munich (coproduction oblige) avec les excellentes formations locales. Il avait déjà abordé le genre en 1976 avec le biblique The Story Of David où il mettait en musique (pour un petit ensemble de vent percussion) une action identique à celle de Honegger pour son roi David. Le plus souvent, sa musique, de facture toujours soignée, ne retrouve pas l’inventivité et l’intensité, la force dramatique de ses meilleurs moments. Ce que confirme par exemple The Plot To Kill Hitler (1990) où sa musique est plutôt impersonnelle. On remarquera cependant que pour Night Chase (1970), un intéressant téléfilm psychologique, sortant du moule policier habituel, il écrit une musique variée et riche, proche de ce qu’il produit pour le cinéma, avec des passages jazz plutôt rares chez lui. De même dans Orphan Train (1978), téléfilm dont l’action se déroule dans l’Amérique rurale du début du siècle, il compose une partition délicate, qui prolonge certains aspects lyriques et americana de Rooster Cogburn.

Il s’illustre aussi avec bonheur dans la série de Georges Lucas The Young Indiana Jones Chronicles (Les Aventures du jeune Indiana Jones). Bien qu’il se contente d’y applique des recettes très classiques, on y savoure la finesse avec laquelle il donne à sa musique une couleur ici irlandaise, là orientale ou gershwinesque. Enfin, on n’oubliera pas ses compositions pour des documentaires, et surtout sa somptueuse partition pour Michelangelo, The Last Giant (1965).

EN DEHORS DU CINÉMA

Très occupé par son travail pour l’image, Laurence Rosenthal n’a pas laissé d’œuvres de grandes dimensions (symphonie, opéra). Il a néanmoins composé plusieurs pièces de musique de chambre qui sont pour l’instant, faute de témoignages enregistrés, une terra incognita. Parmi celles-ci, mentionnons une œuvre pour violon et piano, en réponse à une commande, Four Orphic Tableaux (1964), et les 7 Theater Songs sur des textes de Shakespeare et Brecht, un ballet pour Agnes de Mille, The Wind In The Mountains (1965), Vienna, Sweet And Sour, suite de danses inspirée de la musique légère autrichienne, créée en 2007. Il a continué jusqu’à ces dernières années à composer pour le concert, notamment un trio pour piano, violon et violoncelle. Actif également comme conférencier, il est intervenu parfois à l’Eastman School (le compositeur Steve Bramson a fait sa connaissance de cette manière).

Pour clore cet hommage, on saluera le travail discographique des labels spécialisés qui, depuis les années 2000, ont édité ou réédité la plupart des musiques cinématographiques de Rosenthal. Lui-même a par ailleurs eu, comme Lalo Schifrin, son propre label, Windermere, par l’intermédiaire duquel il a également diffusé certaines musiques devenues rares. Mais c’est en 2023 seulement que sa musique a fait pour la première fois l’objet d’un réenregistrement commercial, à l’occasion de l’hommage rendu par le festival de Gand, sous la baguette expérimentée de Dirk Brossé.

SOURCES ET BIBLIOGRAPHIE

La principale source d’information sur le compositeur est la longue interview qu’il a accordée à Jon Burlingame pour la Film Music Foundation en 2009, qui est disponible sur le site de la fondation.

Revue The Cue Sheet (Film Music Society) :

Vol. 16, No. 2 (Avril 2000) – Numéro consacré en grande partie à Rosenthal.

Vol. 21, No. 2 (Avril 2006) – Numéro special Rosenthal.

Soudtrack Magazine, Vol.7, No 28, 1988: interview de Rosenthal par Roger Feigelson.

Site Soundtrack.net: interview par Frederic Gimello-Mesplomb et Dominic Van der Zypen (Juillet 1999).