COMMANDO (1985)

COMMANDO (1985)

COMMANDO

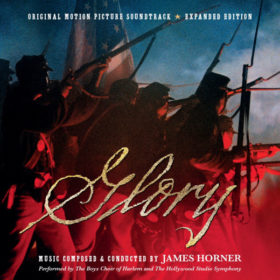

Compositeur : James Horner

Durée : 61:32 | 24pistes

Éditeur : Varèse Sarabande

Ce cliché-là a le cuir sacrément coriace. Pour le commun des mortels, les nababs hollywoodiens sont des tyrans constamment menacés d’apoplexie, en règle générale d’une inculture crasse, et dont la moindre apparition publique les voit mâchouiller un énorme cigare, brandir l’air bravache un verre rempli d’eau-de-feu et serrer au creux de leur bras libre quelque starlette fardée comme un camion volé. Avec son sourire de bon vivant, quoique toujours prêt à s’élargir jusqu’à devenir carnassier, et une prédilection jamais reniée pour les vêtements flashy, Joel Silver fait figure de joyeux contre-exemple. Aujourd’hui un peu hors du coup (personne ne semble avoir remarqué que sa société, Silver Pictures, a injecté quelques dollars dans les Sherlock Holmes de Guy Ritchie), l’homme fut sans conteste le producteur vedette du cinéma d’action américain des années 80 et 90, auquel il a donné deux de ses plus emblématiques franchises (Die Hard et Lethal Weapon) et son grand maître conceptuel, le réalisateur John McTiernan. Évidemment, au sein de cette filmographie prestigieuse, plusieurs casseroles font résonner de bien disgracieuses onomatopées : on pense à l’après-Matrix calamiteux, bardé de séries Z en fer blanc pour Steven Seagal et Jet Li, et dont Silver ne se remit jamais vraiment. Pourtant, assez curieusement, le film qu’il tient pour l’un des pires canards boiteux de sa carrière est aussi l’une de ses plus cultissimes créations : le gouleyant Commando.

Commando ! A la seule évocation de ce titre devenu légendaire, les yeux des nostalgiques indécrottables des eighties s’imbibent de larmes. Porte-étendard d’une ère révolue malgré (ou plutôt grâce à) ses allures de nanar piqué à la testostérone, il est le film de tous les excès pour chacun de ses participants. Schwarzenegger en premier lieu, qui succombe ici à une poussée de « ramboïte » particulièrement virulente. Mark L. Lester, qui s’agite derrière la caméra pour faire oublier qu’il réalisa un jour des œuvres prometteuses comme Class Of 1984 (Class 1984), n’est pas davantage épargné. Et que dire de James Horner ? Jeune loup ambitieux en 1985, auréolé d’une poignée de succès décisifs pour la suite de sa carrière, Jamie ne refusait alors aucune besogne, si ingrate eût-elle paru. La débauche d’action over the top qui lui est servie sur un plateau est l’occasion d’user une nouvelle fois du style inauguré par 48 Hrs. (48 Heures), trois ans auparavant. Une très étrange mixture exclusive aux années 80, mélange détonnant d’avant-gardisme enfiévré, de synthés teigneux et de free jazz que rien n’arrête. Il n’y a d’ailleurs pas loin à considérer cette parenthèse aux muscles saillants comme l’une des plus personnelles qu’ait ouvertes Horner, du simple fait qu’elle soit (presque) entièrement dépolluée de son péché (pas si) mignon : les innombrables décalcomanies du répertoire classique qui, des années durant, ont attiré vers le compositeur moult regards suspicieux.

Dans le cas qui nous intéresse, de fines vrilles héritées de Penderecki sont quand même parvenues à s’immiscer ici ou là, se tortillant avec toute l’atonalité glaçante que l’on connaît au compositeur polonais et que l’incorrigible Horner retravaillera, sous une forme autrement élaborée, lors d’un Aliens de glorieuse mémoire. Aux prises avec des hordes de xénomorphes, il jettera par la fenêtre le saxophone branque et le souffle rauque du vibraslap, sonorités ô combien marquées du fer des eighties (qu’on se souvienne seulement de la consommation astronomique qu’en firent le cinéma et la télévision japonaise) dont l’apocalypse SF de James Cameron aurait eu peine à s’acclimater. Commando, lui, s’en empare avec beaucoup d’à-propos ainsi qu’une énergie virile qui ne s’apaise jamais. A défaut d’être la plus belle démonstration de force du Horner action man de l’époque (on ceindra plus volontiers de cette distinction l’excellent Gorky Park), le résultat s’impose en toute tranquillité comme l’une des plus populaires, si l’on en juge par l’énième réédition parue ces jours-ci chez La-La Land. Un tel disque était-il nécessaire, Mr. Gerhard ? « Oui ! » s’exclamerait certainement ce dernier, la main sur le cœur et les yeux rivés sur le tiroir-caisse bientôt ventru. Ceci posé sans acrimonie, car après tout, pour peu qu’ils se laissent tenter, les amateurs nouvellement venus dans l’univers merveilleux de la musique de film et ne jurant que par Remote Control et le bourrinus maximus Brian Tyler découvriraient, ravis, une approche foncièrement moderne du gros son hollywoodien. Pour présenter les choses d’une façon lapidaire : Commando, ça fait tout le temps du bruit !

Allez, Horner tricote bien en début de partie une jolie petite mélodie, attachée aux (inénarrables) moments de tendre complicité que le musculeux John Matrix partage avec sa fille. Le reste du temps, il le passe, à l’instar d’un Arnold mâchoires serrées et sulfateuse au poing, à cartonner tout ce qui bouge. L’orchestre, au diapason, se dévoue corps et âme à cette entreprise de destruction systématique, faisant beugler les cuivres avec autant de frénésie que n’en met le héros, véritable chaos tellurique à lui tout seul, à déraciner une cabine téléphonique (!). La continuelle agressivité de l’écriture devient même, pour la mise en scène s’essoufflant parfois, une roue de secours indispensable. Quand le feu d’artifice final démarre, ces rythmes syncopés, le tonnerre de la batterie, aident grandement à tenir en respect l’incrédulité ébaubie que soulève la vision du pauvre Schwarzy, trainant son arsenal comme un baudet trop chargé mais réchappant indemne des pluies de balles qu’une armée de mercenaires fait tomber sur lui. Toute une époque ! Le cinéma de divertissement a, depuis lors, radicalement changé de visage sur les collines d’Hollywwod, et James Horner également. A l’orée des années 90, en même temps qu’il cachetonnait sur l’anodin Another 48Hrs. (48 Heures de Plus), c’est avec une totale absence de remords qu’il enterrait pour de bon un pan entier de son style et de son œuvre.