KOYAANISQATSI (1982)

KOYAANISQATSI (1982)

Réalisateur : Godfrey Reggio

Compositeur : Philip Glass

Séquence décryptée : Pruitt Igoe (0:31:51 – 0:39:13)

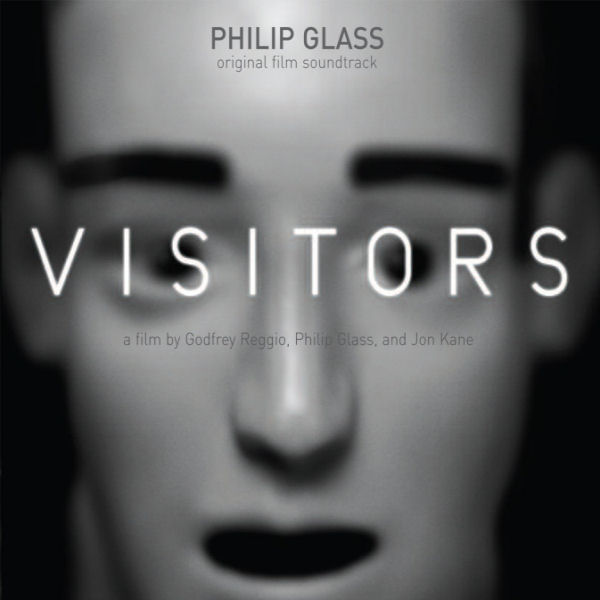

Éditeur : Orange Mountain Music

Autre temps, autres mœurs, autres rouages de la pensée… En cette année 1982, la débauche sur-stylisée de Koyaanisqatsi exhalait comme un parfum fané de désenchantement et raclait le palais de son arrière-goût saumâtre. L’analogie pas même déguisée entre les citadins robotisés filant au pas de charge dans les artères de la ville et les microprocesseurs asservis par l’informatique avait de quoi mettre au plus bas les dispositions les plus optimistes. Aux grands maux les grands remèdes ! Pour renouer avec notre humanité en péril, le film ne préconisait qu’une chose : l’annihilation de ces dévorantes amibes d’acier, de verre et de béton. De ce nettoyage par le vide, il donnait un aperçu orgiaque, gavé de ralentis, où le spectacle des immeubles engloutis par d’énormes éruptions de fumée traduisait la régénération d’un univers exsangue plutôt que sa chute dans les ténèbres.

Inutile de dire que le nouveau millénaire a redistribué les cartes. Les visions des tours jumelles renvoyées au néant par l’holocauste de sang et de feu du 11 septembre, ces images inouïes que canonnèrent ad nauseam les médias dans une sarabande démente à travers le monde, n’ont pour seul reflet possible que le plus noir primitivisme, cauchemar terminal d’une civilisation désemparée. Comme jadis les cinéastes de l’Archipel, qui lâchèrent Godzilla et ses petits camarades sur les décombres radioactifs du Japon de l’après-guerre, Hollywood fut prompt à tenter d’exorciser l’incroyable traumatisme en ravageant New York et compagnie. Depuis quinze ans, on a renoncé à compter les gratte-ciels mouchés telles de dérisoires chandelles par des géants de métal, des aliens exterminateurs ou des surhommes investis de pouvoirs divins. Au diapason de cette déferlante cathartique, les partitions composées en règle générale par les messieurs Muscles de l’industrie (Brian Tyler, Alan Silvestri, sans omettre le généralissime Hans Zimmer) rivalisent de fanfaronnades cuivrées et d’héroïsme gras à lard, sacralisant ainsi des excès de bande dessinée et enfouissant les nouvelles angoisses crépusculaires sous de pleines brassées d’étincelles.

Voilà bien la pierre d’achoppement contre laquelle Philip Glass buta en 2015, suite à l’invitation saugrenue qu’il avait acceptée de former aux côtés de Marco Beltrami le binôme musical de Fantastic Four. Bien qu’il n’ait jamais cultivé la discrétion comme qualité fondamentale, son style se dérobe aux ukases du tout-figuratif et emprunte de sinueuses voies d’où même l’image, les personnages, l’histoire paraissent parfois bannis. Ce qui tombe à point nommé car, dans Koyaanisqatsi, n’existent ni narration au sens classique du terme, ni protagonistes chargés de dérouler pour l’agrément du public un très repérable fil rouge. Le pari d’engager un compositeur minimaliste, jamais soucieux de pragmatisme sonore, comme indifférent à ce qui se passe sur l’écran, eût pu finir d’enfoncer le film dans une abstraction opaque. Les spirales jaillies des mains de Glass, en s’enroulant sur elles-mêmes, encore et encore, jusqu’à brouiller toute perception intime du mouvement, auraient pu cadenasser le récit avec l’hermétique sûreté d’un loquet de prison. Il n’en est miraculeusement rien.

A l’inverse de ce que ses abords cérébraux, d’une trompeuse froideur, ont tendance à inspirer, la musique est loin d’avoir fait table rase de tous les trucs aidant à commenter un film. C’est même l’un des plus usités qui préside au chassé-croisé d’une caméra démiurge entre les buildings, mais poussé dans ses retranchements, acculé à seule fin que Glass mette son ossature à nu : le crescendo libérateur. Quand s’ouvre la scène, les passants, ridicules insectes perdus dans un quadrillage urbain ayant occulté tout horizon, vont mécaniquement leur chemin ou contemplent, l’air apathique, les détritus qui s’amoncellent au pied des immeubles balafrés. Contaminées dirait-on par la léthargie ambiante, les cordes tournent au ralenti et ne donnent de leurs boucles de Möbius que de vaporeuses esquisses. Mais tout s’enfièvre soudain lorsque le film décide de prendre (littéralement) de la hauteur. Les cuivres éclatent en une marche quasi-soldatesque, un pas de l’oie aussi rigoureux que le colossal damier de briques dont nous surplombons à présent les tours. En contrebas, dans les lacs d’ombre que celles-ci projettent, on chercherait en vain la présence des hommes, réduits au silence, vaincus.

Pour réinjecter la vie dans les veines flétries du no man’s land, Koyaanisqatsi n’y va pas par quatre chemins. Philip Glass non plus, en symbiose tant fusionnelle qu’elle en devient indissoluble avec ce cérémonial destructeur, dont il alimente à profusion l’hypnotique beauté. Les chœurs psalmodiant on ne sait quel cantique de l’apocalypse et les hoquets saboulant les cuivres ne sont pas, à y regarder de près, dénués de toute parenté avec les rollercoasters sonores du cinéma de super-héros. Mais Glass, creusant un sillon autrement personnel, se fiche comme d’une guigne de bourreler de notes idoines une attraction foraine. Le chaos qui s’abat de tous côtés, l’odieux grouillement des bâtiments s’effondrant soudain sur eux-mêmes, ne le fascinent que pour leurs promesses d’utopie, qu’il embrasse de ses obsessionnelles torsades. Sur les ruines fumantes de la mégalopole éventrée, moins paysage de désolation que revigorant monde des possibles, il sera peut-être encore temps de recommencer à zéro.