Avec la création de son deuxième concerto pour guitare par Gustavo Dudamel et Angel Romero cet été, la sortie d’un coffret chez Universal, des hommages récents à la Cinémathèque française et au festival de La Baule, Lalo Schifrin est, à 84 ans, le plus indémodable des monstres sacrés de la musique de film.

Tout commence en 1964, quand la musique des Félins de René Clément attire l’attention sur un musicien argentin au nom improbable, surtout connu jusque-là comme pianiste et arrangeur de jazz : Lalo Schifrin. Nouveau venu dans le monde du cinéma, le compositeur de 32 ans frappait un grand coup et renouvelait le coup d’éclat qu’avait été sur le terrain du jazz pur son ambitieuse suite Gillespiana, écrite pour pour Dizzy Gillespie quelques années plus tôt. Schifrin avait derrière lui un parcours aussi éclectique que brillant qui l’avait mené de Buenos Aires à Paris, New York et Los Angeles, et d’Olivier Messiaen à Xavier Cugat. Par la suite, il saura préserver cette position d’équilibriste entre jazz et classique. Il est même l’un des rares musiciens, avec André Previn, à s’être épanoui harmonieusement et durablement dans ces directions a priori divergentes.

Pour Les Félins, Schifrin suit la piste ouverte par Alex North dans les années 50 avec A Streetcar Named Desire (Un Tramway Nommé Désir) et The Sound And The Fury (Le Bruit et la Fureur). Son jazz complexe débouchant parfois sur l’atonalité n’a plus un simple rôle de couleur locale, mais sert de base à une construction musicale et dramatique. Avant Clément, quelques réalisateurs s’étaient déjà tournés vers d’authentiques jazzmen. Sans que l’on puisse parler de mode, une pratique était alors apparue, qui aboutit d’emblée à un bouquet de partitions qui deviendront autant de classiques : Anatomy Of A Murder (Autopsie d’un Meurtre) de Duke Ellington, I Want To Live (Je Veux Vivre !) de Johnny Mandel, The Man With The Golden Arm (L’Homme au Bras d’Or) d’Elmer Bernstein, sur des arrangements de Shorty Rogers. Ces compositions et quelques autres mettaient souvent à profit le gratin du jazz West Coast tandis qu’en Europe, le polar débauchait Miles Davis pour Ascenseur pour l’Échafaud et Martial Solal pour A Bout de Souffle.

Schifrin prend donc le train en marche, à peu près en même temps qu’une poignée de musiciens au profil similaire, jazzmen avec un solide bagage classique (ou l’inverse) qui s’imposent rapidement dans les studios : Jerry Fielding, Quincy Jones, Henry Mancini, Michel Legrand… L’argentin mêle dans ses partitions de cinéma un jazz élégant et sophistiqué, aux lignes claires, à des pages atonales et presque avant-gardistes. Il met ainsi en pratique à sa manière, et sur le vif, les préceptes du fameux « troisième courant », tentative de synthèse entre musique contemporaine et jazz lancée à la même période par Gunther Schuller (qui écrira d’ailleurs les notes de pochette de Gillespiana), illustrée également par William Russo. Cette fusion était alors un véritable sujet pour certains musiciens « classiques » qui voulaient renouveler leur langage en puisant dans une pratique musicale vivante et dont le lien avec le public était fort (ce qui était beaucoup moins vrai de courants comme le sérialisme).

Le festival de musique de Los Angeles, dirigé par Franz Waxman, voit ainsi à la même époque la création du Concerto pour Jazz Band et Orchestre de Rolf Lieberman et les Dialogues pour Jazz Combo et Orchestre de Howard Brubeck. C’est dans ce contexte que Schifrin écrit en 1962 The Ritual Of Sound pour Schuller, lequel créera la pièce avec le Carnegie Hall Chamber Orchestra. Par la liberté et la fraicheur de son inspiration, sinon exactement dans la forme qu’elle revêt, la musique de Schifrin peut aussi être rapprochée de celle exactement contemporaine d’un autre pianiste de jazz devenu musicien de cinéma, Krzysztof Komeda, mais aussi des recherches de l’aventureux Don Ellis autour des quarts de ton, de l’électronique et des musiques orientales.

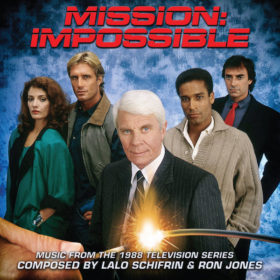

Comme disait Elmer Bernstein, le jazz fait en général son entrée dans un film quand quelqu’un vole une voiture. Schifrin était ainsi destiné à écrire de façon privilégiée pour le polar et le film d’action urbain, dont il est le compositeur emblématique. Mais le succès de quelques titres accrocheurs comme Mission: Impossible ou Enter The Dragon (Opération Dragon) ne doit pas faire oublier qu’il a toujours été extrêmement actif en dehors du cinéma et du jazz, composant des albums expérimentaux ou résolument lounge, enregistrant, arrangeant, dirigeant avec la générosité et l’élégance des grands, édifiant avec passion et nonchalance un immense opus. Au carrefour des styles et des genres, comme son compatriote Astor Piazolla, il est l’homme des fusions et des rencontres, surtout improbables. Peu d’artistes peuvent se targuer d’avoir collaboré à la fois avec Bruce Lee et Placido Domingo. C’est cet autre visage de Schifrin que l’on se propose ici d’évoquer.

Fils d’un violoniste argentin d’origine juive, Schifrin étudie très jeune le piano avec Enrique Barenboim (dont un autre élève célèbre est son fils Daniel) et le compositeur russe Andreas Karalis. A seize ans, il est l’élève de Juan Carlos Paz, introducteur du dodécaphonisme en Argentine, qui l’initie à la technique sérielle. Le jeune homme gagne Paris au début des années 50, où il étudie trois ans au Conservatoire, étudiant l’analyse, la composition et le contrepoint avec Charles Koechlin (brièvement) et surtout Olivier Messiaen, dont l’enseignement très large l’influence profondément et lui donne la compréhension de la musique du passé (celle de la renaissance et de la période baroque notamment). On verra que cet aspect sera déterminant dans sa musique. De ce parcours, Schifrin hérite également une maîtrise technique parfaite. Très attaché à ses années parisiennes et francophiles, le compositeur raconte souvent qu’il allait assister pendant la journée aux improvisations de Messiaen (qui détestait viscéralement le jazz) à l’orgue de la Trinité, et la nuit faisait des boeufs avec ses amis jazzmen comme Michel Legrand ou Bobby Jaspar, au célèbre Club Saint-Germain. Double personnalité musicale de celui qui composera quelques années plus tard un Blues For Johann Sebastian Bach...

Dans Les Félins, le début du générique résume en quelques mesures le projet musical : résonance de gong et lent glissando des ondes Martenot (pour la petite histoire jouée par la belle-soeur d’Olivier Messiaen) suivis d’un thème jazz obsédant, tout en séduction, donné par l’instrument schifrinien par excellence – la flûte – puis repris par un choeur féminin préfigurant ceux de Dirty Harry. Parfois très dissonante, mais recélant des moments d’un lyrisme suave, la musique de Schifrin s’insinue de manière redoutablement efficace dans l’univers perverti et plein de fausses apparences du film de Clément. Ces frottements entre jazz et duretés harmoniques ou effets percussif du piano sont déjà une signature du compositeur. L’influence des improvisations de Messiaen est également sensible dans le thème de Melinda : les chœurs ascendants et dissonants sur des rythmes de tablas et de basse électrique sont très marqués par les harmonies modales du compositeur français.

Cette page préfigure aussi la formidable montée chromatique de First Chase dans THX 1138, très proche des cordes extatiques du dernier mouvement de L’Ascension du même Messiaen. On trouvera encore un orgue à la Messiaen dans The Beguiled (Les Proies), l’une des meilleures partitions de Schifrin, gothique et torturée, et le remarquable Unicorn’s Head à la fin de Sudden Impact, où il côtoie une musique de carrousel, une idée qu’il reprendra dans Rollercoaster (Le Toboggan de la Mort). Scorpio’s Theme dans Dirty Harry est un autre exemple de cette synthèse de styles que Lalo Schifrin manie avec une assurance et une sophistication exceptionnelles. Dans Cool Hand Luke (Luke la Main Froide), et en particulier ses passages les plus animés (Tar Sequence, The Chase), l’écriture orchestrale témoigne d’une subtile fusion d’éléments de blues, de folk et de symphonisme américain qu’on remarque à peine tant elle sonne naturellement.

Ce rattachement de Schifrin à l’école française se traduit aussi par les qualités formelles de sa musique, en particulier quand il écrit pour formation symphonique : transparence et clarté des textures, légèreté de l’orchestration, raffinement harmonique. C’est d’ailleurs en hommage à un compositeur français que le surnom de « Lalo » lui a été donné dans sa prime jeunesse. Ces qualités font toute la valeur de Voyage Of The Damned (Le Voyage des Damnés). What’s Past Is Past débute par un superbe thème de flûte solo, léger comme le vent, dans la droite lignée du Faune de Debussy. Accompagné simplement d’une harpe et d’un piano, ce thème est repris par la clarinette, puis dans Lament par un saxophone soprano posé sur le velours des cordes. Musique d’une grande pudeur, que l’on pourrait encore comparer aux émouvantes pages du Bon Pasteur dans le Martyre de Saint Sébastien de Debussy, et qui évoque aussi le scintillement de la lumière sur l’océan, image centrale dans le film. Dans Theme Of Hope, le lyrisme se fait plus expansif et l’orchestration s’étoffe de cuivres : une phrase descendante des cors, sublime de retenue, suivi par un cor anglais qui rappelle encore le Debussy du Martyre.

Mais la musique française n’est sans doute nulle part aussi présente que dans The Fox (Le Renard, 1968), véritable chef d’œuvre de miniaturiste. Ici, le pianiste et arrangeur de Dizzie Gillespie se fait l’héritier direct de Debussy et Ravel dans la mise en valeur des couleurs et lart de la ciselure instrumentale. Frost Trees et Fox Variations sont d’admirables pièces de musique de chambre française. Le choix de la flûte comme instrument d’exposition du thème principal mélodique n’est pas un hasard, celle-ci étant l’instrument emblématique de la musique impressionniste. Au chapitre ravélien, mentionnons que Schifrin écrira en 1995 un Hommage à Ravel pour trio avec piano, après avoir commis un arrangement funky du Boléro en 1975.

Lalo Schifrin est ainsi l’un des moins hollywoodiens, ou des plus européens, des compositeurs d’Hollywood. Comparons par exemple sa musique à celle de Jerry Fielding, musicien à peu près contemporain de Schifrin qui s’est illustré dans les mêmes genres populaires que sont le policier, le western ou le thriller. Avec son passé d’arrangeur de jazz, il a souvent été, notamment pour Clint Eastwood, une sorte d’alter ego musical du musicien argentin, dont il partage également l’intérêt pour la musique contemporaine. Mais il s’en éloigne pourtant par ce goût de la puissance orchestrale et cette énergie démonstrative propres à la musique hollywoodienne, et plus largement américaine, par une forme de romantisme musical qui est en grande partie absent chez Schifrin. Par son sens du rythme pourtant, l’argentin sait accompagner l’action trépidante, mais il conserve toujours par rapport à celle-ci une distance, une mesure toute classique et sa musique ne va jamais jusqu’à la frénésie presque démente qu’on trouve chez un Goldsmith. Plus apollinien que dionysiaque, il préfère ciseler des solos instrumentaux que construire des grands crescendos et dans sa transparence, la musique de Schifrin donne l’impression de vouloir faire entendre en permanence toutes ses parties, toutes ses voix. Une conception résolument chambriste, à l’opposé de celle de John Williams, par exemple, dont la pâte orchestrale post-romantique, fusionnant les timbres, exploite à plein la profondeur et le poids des masses sonores.

Quand il recourt à la grande formation symphonique, comme pour ces films d’aventures qui l’occupèrent un temps au tournant des années 70/80 (Airport 80, L’Odyssée sous la Mer, The Neptune Factor, Return To The Bridge On The River Kwai, Starflight One), Schifrin le fait donc avec une légèreté bienvenue. C’est avec les mêmes cartes qu’il aborde de manière exceptionnelle le western avec Joe Kidd, dans une approche qui rappelle Goldsmith, le swing en plus : orchestration allégée, sonorités acides et contemporaines (dans tous les sens du terme : dissonances ou clusters venus de la musique contemporaine, mais aussi guitare électrique). Sa musique pour le film de Sturges privilégie les timbres aiguisés des percussions, du banjo, du cymbalum, du piano ou de la trompette solo au détriment des tuttis, et possède la souplesse nerveuse d’une danseuse latino, comme dans le très animé There Was A Fire. On retrouve dans cette pièce caractéristique la présence fourmillante d’une percussion émancipée : xylophone, conga, piano grondant dans son extrême grave, tablas indiennes et tout un instrumentarium adapté à la couleur du film. Dans ce registre, la virtuosité de sa musique, comme celle de tous les compositeurs hollywoodiens, doit aussi beaucoup à la présence lors des sessions d’enregistrement d’instrumentistes réputés comme Shelly Mane, Vince de Rosa, Artie Kane, Anthony Ortega ou Laurindo Almeida.

Pour Hell In The Pacific (Duel dans le Pacifique, 1968), une autre réussite majeure, et méconnue, Schifrin livre une composition limpide, d’une grande pureté, sans exotisme appuyé et très peu dramatisée. Sa musique pour La Peau, drame de guerre de Liliana Cavani, est elle aussi étonnamment « innocente » et légère, et contient de courtes pièces d’une grande poésie : la Scène des Marocains d’une couleur orientale étrange et légèrement baroquisante, l’obsédante Sirène, la délicate Compassion de Malaparte, avec ses cordes ondulantes en sourdine et ses bois épurés, qui ne souligne jamais la dureté des images, à mi-chemin entre le tragique d’un Lutoslawski et l’impressionnisme de Debussy. Pour le péplum Anno Domini (1982), sa musique est encore d’une sveltesse inhabituelle dans un genre voué aux sonneries épiques et fait davantage écho au Moïse de Morricone qu’à la puissance tragique d’un Rózsa. Curieusement, la musique symphonique de Schifrin tend souvent vers cette forme de dépouillement, de réserve, comme pour mieux se démarquer de la luxuriance bariolée de son style jazz.

On l’a dit, sa musique prolonge d’une certaine manière celle d’Alex North, un des rares musiciens de cinéma américains dont la sensibilité et l’approche dramatique lui soient proches. On pense notamment aux partitions de A Streetcar Named Desire (Un Tramway Nommé Désir), Who’s Afraid Of Virginia Woolf ? (Qui a Peur de Virginia Woolf ?) ou The Misfits (Les Désaxés), et à leur mélange déstabilisant de tournures populaires et de tensions harmoniques savantes. Mais l’univers poétique si particulier de Bernard Herrmann semble aussi avoir laissé sa marque sur lui. Les courts motifs répétés de The Eagle Grows dans The Eagle Has Landed (L’Aigle s’est envolé) ou Le Vésuve (La Peau), avec leurs tournoiements de cordes (trait récurrent chez Schifrin), de cuivres et timbales rappellent par exemple le climat herrmannien de The Balloon (Mysterious Island).

Il signe une autre partition très herrmannienne avec Telefon (Un Espion de Trop), thriller d’espionnage de Don Siegel où sa musique glacée, abstraite, comporte très peu des traits schifriniens habituels. Athématique, elle est constituée d’un entrelacs de courts motifs et de sombres ruminations autour d’un cymbalum solitaire. Quant aux textures hypnotiques de harpes, cordes et basson de Eagles Are Landing, elles sont très voisines des envoûtants génériques de The Twilight Zone (La Quatrième Dimension) ou de Vertigo (Sueurs Froides), sans parler de l’hommage à Psycho (Psychose) dans certains passages de The Amityville Horror (Amityville, la Maison du Diable). Schifrin a en effet eu une période fantastique dans les années 70, un genre où il s’appuie sur des climats entêtants, des motifs répétés, lancinants, comme dans le méconnu Return From Witch Mountain (Les Visiteurs d’un Autre Monde), plus que sur les accents vigoureux qu’affectionnent certains de ses collègues. Ce qui ne l’empêche pas de s’amuser à composer une partition flamboyante, à la Williams, pour The Manitou (Le Faiseur d’Épouvante). Mais cette retenue explique sans doute la moindre popularité du versant symphonique de son œuvre.

On ne s’étonnera pas dès lors de trouver une certaine communauté d’esprit entre la musique de Schifrin et celle de compositeurs français comme Philippe Sarde. Outre un intérêt commun pour le jazz et la collaboration avec de grands solistes (Stan Getz, Jimmy Smith, Ron Carter), ils partagent un même goût pour les alliances de timbres audacieuses, les juxtapositions ou les superpositions de styles d’écriture différents. Certaines compositions de Sarde, L’Adolescente, Barocco ou encore Sept Morts sur Ordonnance, possèdent des orchestrations assez schifriniennes. On remarquera également que la musique orchestrale de Schifrin, contrairement à celle d’Herrmann, de Barry ou de Jarre, mais comme celle de Sarde, n’est en général guère identifiable d’un film à l’autre, car elle contient peu de gestes musicaux et de formules récurrentes.

On n’aura garde d’oublier la fascination de Schifrin pour la musique baroque, qui constitue presque chez lui une troisième manière, après le jazz et l’école française. On ne compte plus dans sa discographie les allusions, explicites ou non, à la musique baroque (songeons à l’album Towering Toccata). Pour The Four Musketeers (On l’appelait Milady, 1974) de Richard Lester, le compositeur a pu sans vergogne s’adonner au plaisir coupable du pastiche, pour notre plus grand bonheur car sa partition est un chef d’œuvre de grâce et d’élégance. Là où un musicien de moindre talent aurait besogné de laborieux clichés, sa musique est bondissante, tonique, vive comme un coup d’estoc. The Frozen Pond Fight est un réjouissant ballet plein d’humour et de virtuosité, le thème de Milady, une pièce de clavecin solennelle un rien compassée, clin d’œil aux pavanes de Fauré et Ravel.

Ce goût du baroque, lié à la formation classique du compositeur, est déjà sensible dans l’album studio Marquis de Sade (1966), hommage un peu psychédélique au style baroque mâtiné de jazz, peut-être vaguement inspiré par les albums Play Bach de Jacques Loussier qui avaient fait grand bruit quelques années plus tôt. Le trio de Loussier avait d’ailleurs comme contrebassiste Pierre Michelot, qui avait participé à l’enregistrement des Félins… Schifrin a également accommodé à sa façon la forme très XVIIIème du concerto grosso, où un petit groupe de solistes est opposé à une formation plus large. C’est la forme adoptée par la suite Gillespiana et la Latin Jazz Suite de 1999. Des formules baroques sont aussi présentes, de façon plus discrète, dans les thèmes d’amour de La Peau et dans bien d’autres.