Rendre hommage à un compositeur qui n’a jamais réellement été notre contemporain n’est pas chose si évidente. Je n’avais ainsi même pas soufflé ma première bougie lorsque François de Roubaix quittait ce monde, un traître jour de novembre 1975, lors d’un tragique accident de plongée au large de Tenerife. Et pourtant, son nom est à tout jamais indissociable de ce qui est mon plus ancien souvenir musical audiovisuel : le générique du programme pour la jeunesse Chapi Chapo.

Alors que faire ? Bien sûr il y aurait toujours beaucoup à dire sur une carrière et des partitions qu’on a tous, en insatiables passionnés, appris à connaître. On pourrait à loisir louer une créativité, une inventivité, une fraîcheur, un souffle juvénile qui jamais ne réapparaîtront véritablement chez quiconque par la suite. On cherchera presque naturellement à prouver une fois de plus à quel point la disparition de François de Roubaix aura été une perte terrible pour le cinéma français, quitte à se perdre en conjectures pour mesurer maladroitement combien son absence a lourdement pesé sur l’évolution de la musique de film dans notre pays…

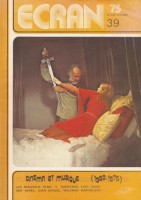

Finalement, non pas en désespoir de cause mais plutôt de par la conviction qu’il ne saurait y avoir de présent et de futur sans passé, il est souvent bon de se plonger dans les archives et, au hasard d’une recherche, entre un livre négligemment mis de côté et quelques photocopies un tantinet poussiéreuses, tomber sur un exemplaire original du magazine de cinéma Écran, et redécouvrir un dossier spécial dirigé par Alain Lacombe et sobrement intitulé « Cinéma et musique (1960-1975) » À l’intérieur, un entretien avec François de Roubaix conduit par Jacques Guiod. La lire, c’est se retrouver instantanément transporté au milieu des années 70, et ressusciter l’état d’esprit et les préoccupations d’un compositeur, d’une époque. L’entretien, daté de février 1975, est par ailleurs d’autant plus émouvant qu’il sera publié deux mois seulement avant la plongée fatale.

Alors au fond, quelle meilleure façon de rendre aujourd’hui hommage à François de Roubaix que de vous proposer simplement une retranscription de cette interview dans nos colonnes, et ainsi lui laisser la parole, en quelque sorte, quarante ans plus tard.

Florent Groult

Quelle est ta formation de musicien ?

C’est une formation d’autodidacte et de jazzman. Vers 15 ou 16 ans, alors que j’étais encore lycéen, à l’époque de Sydney Bechet et des surboums, je me suis pris de passion pour le jazz et, avec une bande de copains, mauvais élèves comme moi, je suis allé aux Puces pour acheter des instruments. Nous avons formé un petit orchestre et j’ai même été tromboniste de jazz professionnel pendant deux ans, vers les années 58-59. J’étais toujours étudiant, mais je gagnais ma vie comme cela, en jouant dans tous les orchestres de Dixieland de l’époque. J’ajouterais à cela que je n’ai jamais appris aucun instrument lorsque j’étais enfant et que je n’ai aucun antécédent musical dans ma famille, si ce n’est un arrière-grand-oncle extrêmement éloigné qui s’appelait César Franck. Lorsque j’ai débuté dans la musique de film, j’ai été obligé de parfaire cette formation. Je ne savais ni lire ni écrire la musique, je ne jouais que des thèmes de jazz d’oreille. Il m’a alors fallu prendre des traités d’instrumentation et de solfège. Non, je n’ai pas fait de véritables études musicales, j’ai tout appris moi-même, en faisant essuyer les plâtres à beaucoup de gens.

Quelles sont les circonstances exactes qui t’ont amené à composer de la musique de film ?

J’ai un père producteur de cinéma, principalement producteur de courts-métrages de commande. Il m’a fait faire un peu tous les métiers du cinéma : assistant du photographe de plateau, ingénieur du son, monteur, même réalisateur. Un jour, alors que je commençais à jouer convenablement du jazz, il m’a proposé d’essayer de faire la musique d’un court-métrage. Il s’agissait de L’Or de la Durance, d’Enrico, en 1959. Ca s’est très bien passé et j’ai été amené à composer d’autres musiques, également à l’oreille. Lorsque j’ai eu d’autres propositions, j’ai compris qu’il fallait faire ça plus sérieusement. C’est là que j’ai appris à solfier. Avant, je mettais un temps infini. Il me fallait un mois pour un court-métrage. Je ne travaillais qu’avec des amis, qui jouaient sur leurs instruments les thèmes que je leur proposais. Simultanément, il y a eu les films publicitaires. J’en ai fait un grand nombre – près de 150 – aux environs de 1960-1961. Je travaillais pour Jean Mineur, La Comète, Les Cinéastes Associés. Je composais une ou deux musiques par semaine…

C’est tout de même Enrico qui a tout déclenché…

Oui. C’est avec lui que j’ai fait ma première dramatique TV. Il s’agissait de La Redevance du Fantôme, en 1964. Tout de suite après, il y a eu Les Grandes Gueules. Ma carrière est jalonnée par Enrico et aussi José Giovanni, qui a été l’auteur des premiers films d’Enrico (Les Grandes Gueules, Les Aventuriers). Giovanni m’a fait faire la musique de ses premiers films.

A part Enrico et Giovanni, on ne remarque pas de constante dans ta production…

Je dirais que c’est déjà beaucoup. C’est aussi ce qui se passe pour les autres compositeurs. J’ai fait tous les Enrico sauf un, tous les Giovanni sauf un. A part ça, il y a eu deux Boisset (R.A.S., Le Saut de l’Ange), deux Herman (Adieu l’Ami, Jeff), trois Mocky (L’Etalon, La Grande Lessive, Chut !). Mais je serais ravi de faire tous les films de Boisset.

Après la dramatique d’Enrico pour la TV, quelles sont tes autres réalisations en ce domaine ?

Je tiens d’abord à dire qu’il n’y a pas eu de grande cassure. J’ai fait simultanément du cinéma et de la TV. Mon premier feuilleton s’appelait Les Survivants, une histoire qui se passait en Bretagne… Mais depuis deux ans, je fais de moins en moins de cinéma et de plus en plus de télévision, ceci compensant cela. Cela crée toutefois un certain vide du côté de la satisfaction et du simple point de vue financier.

Il ne faut tout de même pas distinguer en bloc la télévision et le cinéma…

Bien sûr. Au cinéma, il y a ce que j’appellerai les films de spectacle et les films d’auteur. A la TV, il y a les feuilletons et les dramatiques. Les feuilletons sont faits pour la consommation et produits par des maisons extérieures : Son et Lumière, Télé France Films… Les dramatiques sont produites par la TV ; elles ne répondent pas aux mêmes données, aux mêmes objectifs.

Il y a quand même une différence d’attention de la part du spectateur…

Oui, et je crois que c’est là la différence fondamentale. Au cinéma, les gens ont payé pour voir un film. A la télévision, ils sont constamment dérangés par le téléphone, les enfants qui pleurent… Surtout à l’heure des feuilletons. De ce point de vue, il est vrai que l’on remarque moins le nom du compositeur. Pourtant, je n’ai commencé à exister en tant que compositeur au niveau des familiers – le boucher, la crémière, la concierge – qu’après certains feuilletons TV.

La conception de la musique de feuilleton et de dramatique doit être totalement différente ?

Sur un feuilleton, on doit tenir compte du très vaste public, qui ne possède pas spécialement un haut niveau musical. Une bonne partie de son attention est prise par autre chose. Il faut être plus efficace, plus direct. Il faut avoir un langage différent pour s’adresser à des personnes différentes. Je conçois ma musique d’une façon extrêmement différente pour le feuilleton qui passe le samedi soir à 20h30 sur la première chaîne et la dramatique d’après Borges qui sera diffusée le mardi à 22 heures sur la troisième. C’est dans ce dernier cas que je suis plus proche du cinéma. Il n’y aura que 700 000 spectateurs au lieu de 6 millions. On peut même aller plus loin que dans une partition de film… Ce que je veux dire, c’est que l’on fait un travail de caméléon : il faut sans cesse s’adapter.

Ce qui est plus dangereux, c’est l’habitude qu’ont les gens de mettre des étiquettes sur tout…

Cela se passe dans tous les pays mais surtout en France. Une partie des gens du cinéma se méfie de moi parce que je fais de la TV, et vice-versa. Aux Etats-Unis, ce problème n’existe pas : les musiciens de l’image sont des techniciens à part entière. Mais ici, on est considéré comme un dangereux collaborateur de création, avec des influences dont on ne veut pas.

Prenons un exemple récent de feuilleton TV : A vous de jouer, Milord…

Je n’ai pas travaillé étroitement à la réalisation, donc je ne peux pas en dire grand chose. Beaucoup de gens ont trouvé cette histoire agaçante, mais je crois qu’il faut la prendre au second degré (sans toutefois vouloir dire par là que Jacques Robert et Christian-Jacque soient maoïstes !). Le problème, c’est que sans l’armée, il n’y a plus de feuilleton. La seule possibilité de faire un film à grand spectacle quand on n’a pas énormément de moyens, c’est d’engager la gendarmerie ou l’armée. Un peu de propagande et ça paye tout.

Justement, venons-en à la différence cinéma / TV d’un point de vue financier…

Pour un film français, le compositeur touche exclusivement les droits d’auteur. Il n’y a aucun fixe. Si le film ne rencontre aucun succès, on ne touche quasiment rien. Où est passé Tom ? de Giovanni : 6 mois de travail, 18 000 entrées, 100 000 anciens francs. Dans un pareil cas, c’est vraiment dramatique. Pour un film à majorité américaine ou étrangère, on demande un fixe ; les droits d’auteur étrangers sont proportionnels à l’éloignement du pays. A la télévision, la situation est sensiblement la même. Lorsqu’il s’agit d’une production extérieure à l’Office, on peut toujours demander un fixe. Il y a également une prime d’inédit : 5 ou 6 000 francs sur une dramatique. Il y a des barèmes établis par la SACEM selon l’heure, le jour et la chaîne de passage : cela revient à peu près au nombre d’entrées des cinémas.

Malgré cela, la télévision est moins intéressante…

Je vais prendre des exemples moyens. Disons que pour un film d’une heure et demie, deux heures, qui comporte trente minutes de musique, je touche 4 millions anciens. Pour un feuilleton TV de 13 ou 26 épisodes, qui dure 4 ou 5 heures et qui comprend au moins deux heures de musique, je ne touche que la moitié. C’est donc 7 ou 8 fois moins payé.

Tu ne crois pas que beaucoup de télévision nuit au cinéma ?

J’en suis persuadé. Depuis quelques temps, je remarque que le cinéma se détache de moi (et non moi de lui). C’est partiellement imputable à la TV. En dramatisant, je peux très bien me retrouver dans trois ans sans commande du cinéma – excepté Giovanni et Enrico qui ont confiance en moi. Il y a aussi une question de mode, il faut pouvoir s’adapter. J’ai peut-être tort d’agir ainsi, mais je ne combine pas une stratégie de carrière. Je sais pourtant qu’en France, j’ai tort d’agir ainsi. Je me comporte comme si j’étais dans un contexte idéal, professionnellement parlant.

Tu as envisagé le départ aux Etats-Unis ?

Cela m’est impossible. J’aime trop Paris, et puis c’est ici que j’ai tous mes amis.

Tu peux revenir sur le problème de l’étiquetage en donnant des exemples bien précis ?

Jansen, par exemple. Il a une ligne de conduite musicale difficile. Il fait une très belle musique qui a collé avec Chabrol et depuis, il n’en sort pas. Bolling est capable de s’adapter à beaucoup de choses mais il a été étiqueté « jazz ». Il a été choisi pour Borsalino parce qu’il y avait un côté bastringue et piano mécanique. Il a du se battre pour arriver à faire une musique comme celle de Dites-le avec des fleurs. Ce thème très mahlérien, chanté par Régine Crespin, sert maintenant d’indicatif à une émission de France Musique ! A une certaine époque, j’ai eu l’étiquette « aventures policières. » Je ne faisais que ça. Il m’est arrivé de faire dans le même mois trois thèmes de suspens sur le type qui s’avance dans l’ombre pour étrangler la fille. J’ai eu beaucoup de mal à faire des comédies – celles de Mocky, par exemple – et ce qui n’a rien arrangé, c’est que je les ai ratées. Un dernier exemple : Vladimir Cosma. Lui, il est « comédie ». Il a fait Le Grand Blond, les Pascal Thomas, et c’est pour cela que Boisset lui a demandé de travailler sur Dupont-Lajoie.

Tu préfères écrire la partition dans ses moindres détails ou tout faire toi-même ?

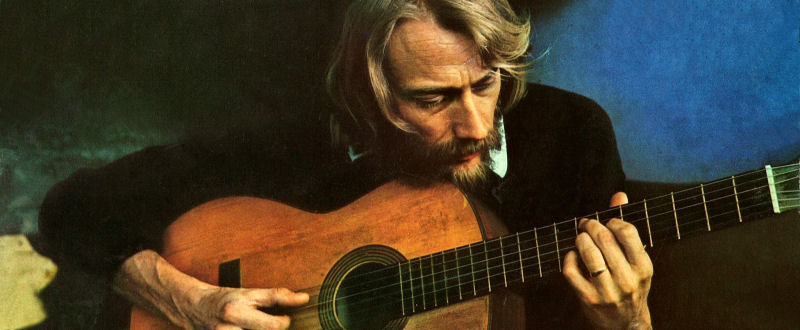

J’ai écrit des partitions de 1962 à 1970 et je me suis régalé dans les techniques d’enregistrement traditionnelles. J’ai même dirigé des orchestres de quarante musiciens. En fait, je suis un peu revenu à mes premières amours : enregistrement multi-pistes, re-recording. L’apport de l’électronique est extrêmement important. Dans mon deuxième court-métrage pour Enrico, Thaumetopoea, j’avais utilisé un générateur de fréquences, qui est un peu l’ancêtre du synthétiseur. Depuis deux ou trois ans, je fais tout moi-même. J’emploie beaucoup d’instruments traditionnels. Je suis tromboniste, j’ai appris le piano pour pouvoir composer, je joue de la guitare et de la batterie…

Je ne pense pas que cela plaise beaucoup aux musiciens de savoir que le compositeur fait tout lui-même. Je ne crois pas que cela serait possible aux Etats-Unis…

C’est possible partout, même aux USA. Mike Oldfield a fait entièrement seul la bande de L’Exorciste. Dans un autre domaine, chacun des ex-Beatles prépare seul l’orchestration de son disque. Les syndicats draconiens existent aux USA mais aussi en France. Pour le moment, j’ai bénéficié de l’indulgence des syndicats de musiciens parce que je les ai fait beaucoup travailler pendant plusieurs années. Ils pensent peut-être que ce n’est qu’une lubie momentanée, ce en quoi ils n’ont pas tout à fait tort puisque je reviens actuellement à un mélange des deux techniques.

Il y a pourtant des avantages à faire œuvre de solitaire. Pour faire des corrections, par exemple…

Oui, en studio, il faut compter cent mille anciens francs l’heure pour corriger. Et puis, sur le papier, on ne se rend pas exactement compte du résultat.

Tu as été l’un des premiers à travailler de la sorte ?

Oui, mais maintenant, il y en a beaucoup d’autres. Les grands compositeurs de musique de film travaillent de façon traditionnelle : Sarde, Legrand, Magne, Lai, Bolling, écrivent leur musique puis la font jouer par des musiciens de studio. Ceux qui travaillent comme moi, ce sont les gens de la variété, de la chanson. C’est de là que viennent les innovations techniques. Ce n’est pas le cinéma mais l’argent des variétés qui a modifié les consoles de studio. Ce n’est ni la musique contemporaine ni la musique de film qui a créé les guitares électriques, les synthétiseurs, les pianos électriques…

Donc, pour la TV comme pour le cinéma, tu présentes une musique toute enregistrée ?

Oui, mais il y a de petits problèmes à la télévision. Il arrive que l’on me dise : « Combien de musiciens désirez-vous avoir ? Combien d’heures de studio ? » Je dois répondre que je m’occuperai de tout. Ce problème ne se pose pas au cinéma, il y a moins de pressions syndicales. Tout se passe au niveau du metteur en scène, c’est tout.

Pour la télévision comme pour le cinéma, te présente-t-on une œuvre terminée ou arrive-t-il que ta musique influe sur le déroulement de l’action ?

On me met souvent dans la course depuis le début. Dans de bonnes conditions, un film met 6 à 8 mois pour se faire. Si je suis prévenu au début, je le suis pendant tout le temps. A la TV, c’est rarissime. Pour Milord, on m’a appelé à la fin du tournage. Le montage était pratiquement terminé. En trois semaines, ma musique était composée. Il m’est arrivé de composer des maquettes de thème principal, que le réalisateur emporte ensuite chez lui sur son mini-cassette. Je fais cela sur lecture du scénario. Il arrive même que le réalisateur fasse écouter quelques mesures à son acteur pour le mettre en situation.

Et le théâtre ?

Il est bien plus proche de l’artisanat que le cinéma ou la télévision. Il y a tout un côté plus direct, plus amical, moins fortuné aussi. En faisant une musique de théâtre, on sait qu’on ne gagnera quasiment rien. On fait cela surtout pour rendre service à des amis comédiens. Mais il m’est difficile de parler de cela, j’ai peu d’expérience en ce domaine. J’ai fait une ou deux pièces avec Avron et Evrard. Récemment, j’ai composé la musique d’un spectacle monté par une jeune compagnie, le Théâtre Acide. Ils s’intéressent beaucoup à l’audiovisuel. J’ai composé une bande d’une heure quarante et le spectacle proprement dit est venu après.

Tu n’as pas beaucoup travaillé dans le domaine de la variété, je crois…

Je n’ai quasiment rien fait, sauf pour Mouloudji, qui est un ami. Je crois que c’est extrêmement rentable du point de vue financier, mais cela me fait un peu peur. Il y a trop de financiers derrière. Et puis, il y a la mode, les interprètes. Il faut sans cesse modifier sa partition. On est un peu un tailleur sur mesure. Au cinéma, on est plus libre. Cela ne m’est pas arrivé très souvent mais, quand on me propose une variété, je refuse de la faire. Ce qui m’intéresse, c’est le cinéma : je suis cinéaste avant d’être musicien. J’ai moi-même réalisé cinq ou six films de commande et deux films d’auteur avec mon père.

Quelle est la musique que tu aimes écouter ?

J’adore le jazz et j’en ai écouté énormément à mes débuts, mais je ne l’introduis plus dans mes partitions. C’est une musique spontanée, qui s’accommode mal des contraintes du cinéma. Tous les samedis, j’organise chez moi des jam-sessions. Il y a trois semaines, j’ai même fait un concert avec Bill Coleman. J’écoute peu de classique. Je préfère la pop music, la musique électronique ou contemporaine, Ferré, Brel. Pour moi, les grands compositeurs de ces vingt dernières années sont les Beatles. Pas la peine de chercher plus loin. A part ça, on vient de découvrir des musiques fabuleuses qui existent depuis des siècles : Bali, l’Inde, l’Amérique du Sud.

Il me semble que tu as une prédilection pour les percussions…

Oui, j’aime beaucoup ça, mais c’est vraiment par période. Il y a dix ans, je mettais de la guitare dans toutes mes musiques, maintenant ce sont les percussions. J’aime beaucoup la musique africaine, et la télévision du Zaïre m’a demandé de composer l’indicatif de ses émissions. Dans un court-métrage qui s’appelle La Manif et qui passait en première partie de Vincent, François, Paul et les autres, il y a des percussions, de la musique électronique, des flûtes péruviennes, des petites voix, une chorale : c’est moi qui ai enregistré tout ça. Je n’avais pas de véritable chorale à ma disposition. Pas comme dans La Grande Lessive : Bourvil était poursuivi par la police et entrait dans une église. Le chef de la chorale de Saint-Eustache le prenait pour le soliste et il était obligé de chanter « Doux petit agneau… »

Qu’est-ce que le disque apporte à la musique de film ?

A part quelques exceptions qui se sont très bien vendues (Un Homme et une Femme, Il était une fois dans l’Ouest, Borsalino, Le Bon, la Brute et le Truand), il ne faut pas considérer le film comme un support publicitaire pour le lancement d’un tube. C’est ce que pensent un peu trop les producteurs et les éditeurs qui veulent récupérer leur argent. Dans certaines partitions, on peut se permettre de faire une musique populaire, mais je me refuse à avoir une attitude systématique vis-à-vis du disque quand j’aborde un film. Il y a des cas où cela se justifie : dans Le Rapace de Giovanni, il y a une chanson de type mexicain, que l’on a enregistrée avec Los Incas et qui s’est bien vendue. Dans Les Amis de Blain, en opposition avec l’image qui est un peu paupériste, il y a une musique très vacancière, et il y a eu plus de disques vendus que d’entrées au cinéma. Bien sûr, je suis le premier à souhaiter faire un tube international, mais beaucoup de films ne le permettent pas. Une Infinie Tendresse, qui raconte la mort d’un enfant inadapté dans un hôpital, ne le permet évidemment pas.

Le tube est beaucoup plus concevable quand on fait un film comme Boulevard du Rhum, par exemple. Du point de vue financier, il faut considérer le disque comme nul. Les Aventuriers, Le Rapace, se sont très bien vendus. Jeff n’a pas marché, il y avait une chanson interprétée par Nicoletta. Dans Les Aventuriers, c’est Delon qui chantait. L’Homme-Orchestre, qui était une pseudo comédie musicale avec Louis de Funès, a été une catastrophe, ce qui est un peu normal parce que j’avais raté mon coup. Il est évident qu’il faut penser chanteur. C’est Hallyday qui interprétait le thème des Chevaliers du Ciel. Beaucoup de génériques de feuilletons TV sont chantés par des inconnus parce que les maisons de disques croient pouvoir profiter de la promotion que représente un feuilleton TV. Tous les soirs ou toutes les semaines, plusieurs millions de personnes écoutent une chanson. Ils placent en avant les débutants, en pensant que cela va les lancer. Ils s’aperçoivent maintenant que c’est une erreur parce que les radios ne poursuivent pas la promotion. Mais il ne faut pas non plus croire que c’est uniquement Johnny Hallyday qui a fait le succès de cette chanson…

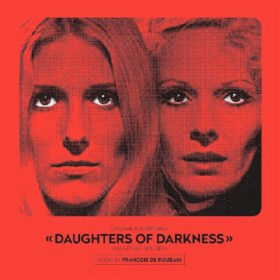

Il t’est arrivé de rater des musiques. Est-ce que cela s’est produit sur de mauvais films uniquement ?

Il m’est arrivé plusieurs fois de rater le coche, j’en conviens, mais je ne crois pas que j’ai jamais fait une bonne musique sur un mauvais film. C’est peut-être bête de dire cela, mais je crois qu’il faut parler d’inspiration. D’un autre côté, j’ai fait des musiques que je considère comme formidables et sur lesquelles j’ai énormément travaillé. Cyalcade d’Ado Kyrou, par exemple. Ou de petits films de fantastique, Les Lèvres Rouges de Kümmel également… Quand on fait ce métier, on s’aperçoit d’une chose : il est difficile de dire qu’une musique est infecte et il est difficile de s’apercevoir du manque à gagner que représente une partition ratée.