Raymond Danon, Christian Fechner, Alain Poiré, Gérard Beytout, Paul Claudon, Claude Berri, René Cleitman, Philippe Carcassonne, Jean-Pierre Rassam, Robert Dorfmann, Jacques Eric Strauss, Albina du Boisrouvray, Pierre Braunberger, Robert et Raymond Hakim, Alexandre Mnouchkine… Ces producteurs ont contribué à la pluralité et à la richesse de notre cinéma en portant un projet, un rêve, une aventure, à prendre vie sur l’écran noir de nos nuits blanches.

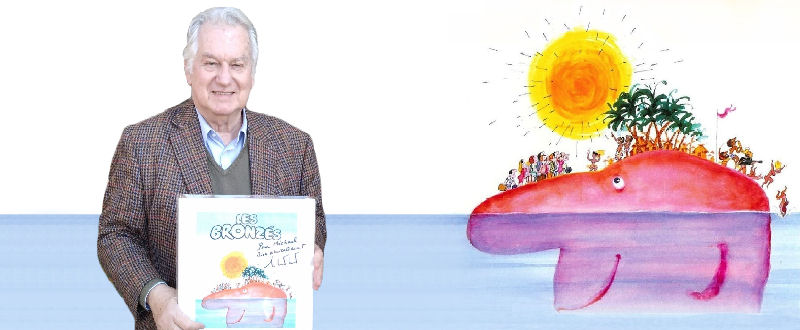

Yves Rousset-Rouard est l’un des derniers producteurs à l’ancienne : indépendant, autodidacte, auréolé de succès dès son premier film, qui n’aura de cesse de naviguer entre différents horizons cinématographiques pendant trente ans, de Patrice Leconte à Joseph Losey, de François Leterrier à Edouard Molinaro, de Michel Lang à George Roy Hill, de Jean-Marie Poiré à Gérard Lauzier… Rousset-Rouard est également à la troupe du Splendid ce que George Martin fut aux Beatles : l’homme de l’ombre sans qui tout ne serait pas tout à fait pareil… Il restera pour l’éternité le producteur des Bronzés, des Bronzés Font du Ski et du Père Noël est une Ordure. Mais il serait réducteur de cantonner la carrière de cet homme de toutes les cultures à ces véritables phénomènes de société, dont les répliques hantent aussi bien les télésièges que les réveillons de Noël.

Véritable passionné, Rousset-Rouard n’aura de cesse de mener à bien ses projets les plus personnels loin des écrans : député du Vaucluse de 1993 à 1997, puis pendant 20 ans maire de Ménerbes, troisième village préféré des Français, son amour pour le vin en fera un des vignerons les plus audacieux du Vaucluse en créant au Domaine de la Citadelle, un vignoble bio dont l’appellation fait aujourd’hui référence. D’ailleurs, son attachement aux tire-bouchons lui fera créer le tout premier musée au monde dédié à cet accessoire indispensable à tout épicurien, et c’est toujours à Ménerbes qu’il a créé la Maison de la Truffe et du Vin.

Ce n’est pas pour discuter de Popeye, Bernard, Thérèse, Zézette ou Mr. Preskovitch que j’ai rencontré cet homme aussi bien de terrain que de terroir, mais pour évoquer Gainsbourg, Bachelet, Cosma, Sarde : ses partenaires artistiques indispensables dont les musiques, comme tout cépage qui se respecte, se sont transformés, avec le temps, en très grand crus. Bonne dégustation !

Quel a été votre parcours avant de travailler dans le cinéma ?

Je suis issu d’une famille de savonniers marseillais : à treize ans, mes parents me font visiter l’usine de savons en pensant que j’allais en assurer la succession. C’était sans compter l’arrivée des premières machines à laver et des détergents : de fait, le savon de Marseille a périclité et l’affaire a été rachetée par le fameux groupe Unipol… Soixante-dix ans plus tard, le savon de Marseille est revenu à la mode…

J’ai donc continué mes études de droit et de notariat avec comme but ultime la publicité ou le journalisme. Le hasard a bien fait les choses puisqu’à cette époque, j’ai rencontré à Marseille un copain de vacances qui me raconte que pour ne pas aller en Algérie, il s’est engagé dans les Marins-Pompiers. Il venait de temps à autre déjeuner chez mes parents, et me dit alors que son père cherche un directeur de publicité pour la Blédine Jacquemaire, située à Villefranche-sur-Saône. J’ai donc pris contact avec lui et aussitôt il m’a engagé comme chef de publicité adjoint, car à l’époque tous les postes de cadre étaient doublés.

Vous allez donc apprendre votre métier de publiciste sur le tas…

Effectivement, j’ai beaucoup appris sur l’organisation d’une entreprise, la vente, le commerce… Peu de temps avant que je n’intègre l’entreprise, un film publicitaire avait été réalisé et l’on m’a chargé de le finaliser. Ce fut mon premier contact avec l’image animée. Au bout d’un an, j’ai cherché à me diversifier… À cette même époque, un journal quotidien stéphanois, le Nouveau Mémorial, s’est créé et j’ai été engagé comme secrétaire de rédaction. Ce fut l’année la plus excitante de ma vie, mais malheureusement, le journal n’arrivait pas à se démarquer du Progrès ou du Dauphiné : les investisseurs s’étaient complètement trompés de ligne éditoriale et avaient dépensé des sommes folles pour un résultat finalement médiocre. De faibles tirages en invendus, le journal disparut. Le syndicat des journalistes me proposait un poste à Metz mais j’ai préféré aller chercher un job dans la publicité à Paris. J’avais de quoi tenir à peu près quinze jours : n’ayant toujours pas trouvé de travail et n’ayant plus beaucoup d’argent, je me suis résolu à revenir à Marseille pour y être clerc de notaire, travail que j’avais effectué pendant deux ans…

La veille de mon départ, je me suis souvenu qu’il y avait une agence de publicité assez importante avenue de Friedland et de surcroît, dirigée par un marseillais, Raymond Aubert. J’y suis donc allé au culot : je me présente à l’hôtesse d’accueil et lui explique que je dois repartir le lendemain pour Marseille et qu’étant de passage, je souhaiterai saluer le président de l’agence, que je ne connaissais absolument pas. Elle se renseigne et coup de bol extraordinaire, un rendez-vous s’est décommandé. Aubert me reçoit… pour me dire qu’il ne peut pas faire grand-chose pour moi (rires). Il me raccompagne et me conseille le livre Le Réalisme en Publicité écrit par Rosser Reeves, créateur de l’agence de publicité Ted Bates aux Etats-Unis. A vingt-quatre ans, cet ouvrage est mon livre de chevet, et il m’explique qu’il en a été le traducteur français. Il semble un peu étonné vu mon jeune âge : on s’est assis et nous en avons discuté pendant un long moment. Il me propose alors de devenir chef de publicité pour le café décaféiné Sanka, mais avant d’obtenir ce poste, il me fallait être représentant pour la marque afin d’assimiler tous les arguments sur le produit. Il m’engage donc sur le champ… Des années plus tard, Raymond Aubert m’avoua que jamais il n’aurait pensé que j’accepte ce poste… (rires)

Vous voilà donc représentant de commerce…

Je me suis rôdé de la banlieue parisienne à l’Alsace et j’ai rapidement compris la mission : j’ai donc remis mon rapport sur les atouts et les faiblesses de sa société. Il parut surpris et m’invita à prendre des vacances… Je lui expliquais qu’au lieu de prendre des congés, je préférais partir en stage à New-York dans l’agence Ted Bates, qui à l’époque était la deuxième agence mondiale de publicité. Je fus engagé comme stagiaire pendant un mois et j’ai littéralement hanté les studios, assisté à des tournages de films publicitaires, chose qui alors n’existait pas en France… A l’époque, à la télévision française, il n’y avait que des pubs dites collectives et pas des pubs de marque. Ce fut une révélation car ça correspondait exactement à ce que je voulais faire et je me suis promis de créer ma boîte de production en France dès que je le pourrais.

En 1965, je suis rentré à Paris pour devenir le chef de publicité du déca Sanka, ce qui commercialement m’a permis d’organiser des projets très intéressants pendant trois ans. Je me marie en 1966 avec une normande dont les parents habitaient Cherbourg, puis à la fin de l’année 1968, le gouvernement français autorise la publicité de marque à la télévision. C’était donc le moment de créer ma boîte avec un camarade rencontré trois ans plus tôt à New-York qui travaillait alors chez Young & Rubicam à Paris. J’étais devenu directeur commercial et mon camarade travaillait en agence : il fallait qu’on crée cette société de production de films publicitaires.

C’était à l’époque la société Jean Mineur qui réalisait des films publicitaires pour le cinéma : ils gagnaient de l’argent sur le nombre de copies et ils offraient quasiment les frais de production. A l’inverse, à la télévision, il y avait très peu de copies et il fallait gagner sa vie sur la fabrication et la production. J’étais parfaitement conscient en revanche que ce n’était pas en ayant effectué un stage d’un mois trois ans plus tôt à New-York que j’avais acquis les connaissances nécessaires. Le marché était déjà très évolué et j’ai donc décidé d’aller à Londres pour dénicher des réalisateurs ayant l’expérience et les compétences requises. C’est en tant que client que j’ai démarché les maisons de production londoniennes afin qu’elles me montrent leurs réalisations : j’ai ainsi rencontré le réalisateur Mike Beer, alors vétéran du milieu, à qui j’ai proposé de venir travailler en France. Je suis parti de Londres avec ses bobines de films et arrivé en France, j’ai fait le tour des agences de publicité en leur présentant ce qu’elles n’avaient alors jamais vues. C’était une sorte de bande de présentation publicitaire avec des marques très connues à l’international.

Ainsi est née Trinacra Films…

Trinacra a été créée avec mon épouse Marie-Françoise et s’est développée, mais dans ce métier l’égo est toujours très présent : mon associé a souhaité monter sa propre affaire et de mon côté j’ai continué l’aventure en solo, mais seuls 20% des agences continuaient de me faire travailler… Durant l’été 1970, à l’occasion d’un séjour chez mes beaux-parents à Cherbourg, je suis tombé amoureux d’un charmant petit port de pêche, Port Diélette, qui faisait partie de Flamanville, dans le Cotentin. L’annonce des élections municipales en 1971 m’incita à me présenter et je fus élu comme conseiller municipal.

A cette même époque, je suis abonné à un journal, Vie Publique créée par Guy Sorman, destiné aux maires et aux collectivités locales. On se rencontre et on sympathise à tel point que nous lançons l’idée de créer un magazine filmé destiné aux maires et financé par toutes les grandes sociétés qui avaient intérêt à vendre leurs services aux mairies, marché fort considérable s’il en est. Pierre Bonte travaillait à l’époque sur Europe 1 et cartonnait avec son émission Bonjour Monsieur le Maire : il partait à la rencontre de tous les maires de France sans aucune arrière-pensée politique, et il a été un passeport incroyable. Pendant trois ans, on a pu réaliser nos magazines filmés qui étaient projetés dans les locaux des mairies. Le journal enregistrait alors de nouveaux abonnements, on présentait nos réalisations…

Le vivier de réalisateurs de films publicitaires à l’époque était constitué de metteurs en scène de long-métrage et parfois des premiers assistants metteurs en scène : j’ai donc travaillé avec Michel Lang, François Leterrier, Christian Gion, Jean-Jacques Annaud, Alain Cavalier, Just Jaeckin, Denys de la Patellière… Claude Zidi était chef opérateur sur presque toutes mes productions publicitaires. Il vient me voir un jour et me précise de ne pas compter sur lui dans les mois qui suivent car il doit tourner un film avec les Charlots. Le film terminé, il m’invite à la première des Bidasses en Folie qui a lieu au Paramount Opéra. Je me souviens être sorti de la projection assez atterré, mais le film réalise en 1971 presque un million d’entrées sur Paris et plus de de 7 millions sur toute la France. Claude Zidi m’a montré la voie : j’ai véritablement eu une prise de conscience et j’ai décidé de me lancer dans le long-métrage. Peu de temps après, Guy Sorman organise pour le journal Vie Publique un voyage d’études sur les villes nouvelles en Amérique, destiné aux maires et aux conseillers généraux. C’est pendant ce vol, au-dessus de l’Atlantique, que j’annonce à Guy Sorman mon intention de me lancer dans la production de longs-métrages, et c’est lui qui me conseille d’adapter le roman d’Emmanuelle Arsan.

Qui était Pierre Bachelet en 1973 lorsque vous l’appelez pour composer la musique d’Emmanuelle ?

Pierre avait travaillé sur plusieurs de mes films publicitaires comme illustrateur sonore : on n’achetait pas les droits d’une musique ou d’une chanson et on ne commandait pas une musique à un compositeur. On essayait de trouver une solution musicale pour les spots : les agences rechignaient sur le budget musique et Pierre était à l’époque réputé pour avoir les meilleures idées. C’était un professionnel aguerri aux techniques de la musique et de l’image.

Quand la question du compositeur s’est posée pour Emmanuelle, j’ai tout naturellement fait appel à Pierre. C’était mon premier film comme producteur et je voulais par-dessus tout une chanson pour le film ! Pierre a donc réalisé des maquettes et je lui ai demandé de trouver un chanteur. Pendant des mois, il m’a fait miroiter des rencontres, des auditions… Selon lui même Mort Shuman a refusé cette chanson ! Bien plus tard, j’ai compris que Pierre n’avait cherché aucun chanteur car il voulait en réalité chanter la chanson lui-même ! (rires) Je me rappelle de l’enregistrement aux Studios Davout tard dans la nuit : Just Jaeckin, Hervé Roy, l’orchestrateur, et moi en cabine, Pierre devant le micro, les cheveux longs sur les épaules, lumière tamisée dans le studio : « Mélodie d’amour chante le corps d’Emmanuelle… » C’était extraordinaire : j’ai eu un frisson d’émotion… La chanson et ses paroles étaient à contre-courant et évitaient toute vulgarité : il n’était pas question de mode mais d’élégance et de romantisme. La bande originale a finalement été publiée par Barclay et la chanson a grandement contribué au succès du film : il était difficile de ne pas l’entendre à l’époque tant sa diffusion était massive, et ce dans le monde entier ! La production de la musique a été réalisée par des anglais car je n’avais plus assez d’argent pour la financer : on était à la fin de la post-production et à l’époque, je ne soupçonnais pas le potentiel commercial de la chanson et de la bande originale d’un film ! Par la suite, j’ai créé Trinacra Music afin d’éditer les musiques de mes films et de trouver les bons compositeurs. C’était aussi une façon de m’impliquer de façon beaucoup plus directe dans le processus financier et artistique de la production de musique de film.

Alors qu’Emmanuelle devient un véritable phénomène, vous produisez des sujets assez variés…

Après le succès colossal d’Emmanuelle, le téléphone a beaucoup sonné et beaucoup de gens ont voulu travailler avec moi. Ça m’a permis de coproduire des comédies comme celle de mon ami Christian Gion C’est Dur pour Tout le Monde en 1975. C’était une satire sur le monde de la publicité assez réussie, avec Bernard Blier et Francis Perrin. Le film a failli être interdit par Marcel Bleustein-Blanchet, puisque le personnage de Blier en était la caricature à peine déguisée. Bleustein-Blanchet, fondateur du groupe Publicis, avait le bras plus que long et n’avait pas spécialement apprécié le film… C’était le genre de projet qui me permettait aussi de rencontrer des compositeurs comme Éric Demarsan, que je recroiserais en 1983 sur le film de Jean-Jacques Grand-Jouan Debout les Crabes, la Mer Monte ! Il passait à l’époque de Melville à Christian Gion et de Mocky à Costa-Gavras, et j’ai toujours pris du plaisir à m’occuper du choix d’un compositeur, en accord avec le réalisateur. Je voulais vraiment rencontrer tous ces musiciens qui venaient d’horizons différents.

En 1975, je produis également le film de Jacques Besnard C’est pas parce qu’on a rien à Dire qu’il faut Fermer sa Gueule. L’idée m’avait été amenée par Christian Clavier, Gérard Jugnot et Thierry Lhermitte et je dois avouer qu’ils avaient été frustrés de ne pas obtenir les premiers rôles (ils ont hérité de rôles secondaires) dans le film qu’ils s’étaient écrit : le distributeur Harispuru leur avait préféré Bernard Blier, Michel Serrault et Jean Lefebvre. La musique avait été confiée à Gérard Calvi, compositeur de talent, rompu à ce genre d’exercice et collaborateur fidèle de Pierre Tchernia et Robert Dhéry.

Je produis aussi en 1977 Une Fille Cousue de Fil Blanc, le très beau film de Michel Lang, que j’avais connu dans la réalisation de films publicitaires et comme assistant-réalisateur sur C’est pas parce qu’on a rien à Dire, et dont j’avais confié la musique à Olivier Dassault, décédé accidentellement en 2021. C’était un touche-à-tout très sympa, on s’est retrouvé à l’Assemblée Nationale comme députés quelques années plus tard… La direction musicale avait été confiée au talentueux Christian Gaubert et la chanson fut interprétée par Mireille Mathieu.

Pourquoi Pierre Bachelet ne s’est-il pas retrouvé au générique des suites d’Emmanuelle ?

Quand la production d’Emmanuelle 2 s’est développée en 1975, Pierre Bachelet travaillait sur d’autres projets. Quant à Just Jaeckin, notre collaboration avait quelque chose de miraculeux et les miracles, comme chacun sait, ça n’arrive qu’une fois ! J’ai donc confié la réalisation du deuxième opus des aventures d’Emmanuelle au photographe Francis Giacobetti. Il avait réalisé la photo de Sylvia Kristel dans son fauteuil d’osier pour l’affiche du premier film et j’aimais le ton plus sensuel qu’il pouvait apporter à Emmanuelle 2. Le film reste une succession filmée de clichés photographiques et nous avions ensemble décidé de faire appel à Francis Lai, compositeur très doué et très romantique… Il a d’ailleurs chanté la chanson du film en duo avec Sylvia Kristel. Pour Goodbye Emmanuelle en 1977, François Leterrier, avec qui j’avais beaucoup travaillé dans la publicité, a fait appel à Serge Gainsbourg, qui fut un temps pressenti pour composer la bande originale du premier film en 1973.

A l’époque, il faut rappeler qu’Emmanuelle est un premier film pour Bachelet, Jaeckin et moi. Par crainte d’un flop, le distributeur, face aux noms de trois jeunes inconnus, s’est mis en tête d’appeler Gainsbourg pour composer la musique. Pour diverses raisons, Gainsbourg a rapidement été écarté du projet et en 1977, ayant déjà travaillé avec Leterrier sur Projection Privée, il va pouvoir composer sur les images de Sylvia Kristel. Aidé à l’époque par son fidèle orchestrateur Jean-Pierre Sabar, Gainsbourg va composer une musique dans l’air du temps et se rêver en compositeur érotique dans une veine matinée tantôt de reggae, tantôt de calypso. Si Francis Lai et Pierre Bachelet avaient réussi à éviter tout marquage temporel du film, la musique de Gainsbourg, bien que réussie, date le film plus fortement que ses deux prédécesseurs.

Vous quittez les Seychelles d’Emmanuelle pour la Côte d’Ivoire des Bronzés…

Je sortais d’une collaboration réussie avec Gainsbourg et j’ai eu l’idée de proposer à Serge de coller Sea Sex & Sun sur le générique d’ouverture des Bronzés. La chanson reste associée au Club Med et en représente si ce n’est le leitmotiv au moins la pensée la plus profonde en 1978. Elle n’a pas été composée pour le film mais la rengaine de Serge et le Darla Dirla Dada restent indissociables du film. Avec Patrice Leconte, on souhaitait confier la musique du film à Michel Berger : son écriture moderne et son énergie semblent coller à notre comédie au vitriol, à ses personnages et à ses situations. Pour des raisons de dates, car il me semble qu’il travaillait déjà sur Starmania, Berger ne pourra pas nous rejoindre dans l’aventure mais nous aiguillera vers son arrangeur Michel Bernholc. Pour le coup, il a fallu que Bernholc illustre les scènes de danses, de boîtes de nuit et donc se plie à un exercice musical visant à illustrer rythmiquement les scènes de dance-floor. A l’instar d’Emmanuelle, personne n’aurait imaginé que ce film tiré d’une pièce de café-théâtre marcherait aussi bien. J’avais financé le film seul avec Trinacra Films et c’était encore un pari risqué car c’était un premier film à la fois pour la troupe du Splendid mais aussi quelque part pour Patrice Leconte.

Pour l’anecdote j’avais proposé Les Bronzés aux frères Siritzky, qui géraient le circuit de distribution de la Paramount en France et à qui j’avais fait gagner beaucoup d’argent avec Emmanuelle. Ils n’en avaient pas voulu et m’avaient déconseillé de prendre Patrice Leconte comme réalisateur parce qu’avec son film Les Vécés étaient Fermés de l’Intérieur, non seulement les vécés étaient fermés… mais les salles de cinéma aussi !!! (rires) J’ai tenu bon en expliquant que je croyais au projet et que malgré le premier bide de son réalisateur, il allait justement se défoncer sur ce projet…

On s’envole de Assouindé pour Val d’Isère…

J’ai fait un peu le forcing auprès du Splendid et de Patrice Leconte pour réaliser Les Bronzés Font du Ski. Donc en 1979, je retrouve Pierre Bachelet mais Patrice Leconte n’en voulait pas !!! Il m’a laissé le champ libre et comme Pierre et moi avions déjà collaboré ensemble, Leconte ne s’est pas occupé de la musique du film… Emmanuelle avait scellé notre destin pour l’éternité et un tel succès vous lie à jamais dans ce métier… Malgré le succès de ce deuxième opus, de ses multiples rediffusions télés, de son côté intergénérationnel, la musique du film Les Bronzés Font du Ski ne reste pas un bon souvenir pour moi.

Quel était le rapport du Splendid à la musique de leurs films ?

Ce qui leur importait avant toute chose était le travail d’écriture, d’adaptation, de dialogues. Leurs films sont très écrits et de fait la musique était un élément qui ne les préoccupait pas et pour laquelle il n’y avait pas de place. À cette époque, les films du Splendid étaient adaptés de pièces de café-théâtre : il n’y avait pas de fond sonore, mais leurs répliques cinglantes formaient déjà la bande originale de leur film ! J’ai bien tenté de les convaincre d’envoyer les Bronzés aux Etats-Unis ou en camping, mais après Les Bronzés Font du Ski, ils ont eu envie, individuellement, de lancer leur carrière et c’est humain… d’être seul en haut de l’affiche. On a commencé à les remarquer non plus comme un collectif, mais comme des acteurs… C’est à cette époque que l’on a acheté le théâtre le Splendid, situé rue du Faubourg Saint-Martin, à parts égales entre tous les membres de la troupe et votre serviteur.

Vous avez également travaillé avec Gérard Lauzier…

En 1980, je produis le film de Gérard Lauzier Je Vais Craquer !!! adapté de sa propre bande dessinée La Course du Rat. Le film devait d’ailleurs conserver ce titre mais dans le cinéma, il ne faut pas parler de rat ! L’écriture de Gérard Lauzier n’est pas sans rappeler celle du Splendid : c’est très dialogué et de fait Jean-Pierre Sabar a eu du mal à trouver sa place dans cette chronique bien sentie. J’ai un très bon souvenir de la rencontre avec Nino Ferrer sur Les Babas Cool de François Leterrier en 1981 : il avait écrit une chanson pour le générique début, Riz Complet qui résumait bien l’état d’esprit qui régnait à cette époque…

On a tourné près de Manosque et c’est en parcourant la région que j’ai redécouvert Ménerbes à l’époque. C’est également un film de troupe avec un esprit avant-gardiste et écolo avant l’heure : Christian Clavier, Patrick Fierry, Marie-Anne Chazel, Anémone, Catherine Frot, Philippe Léotard, Philippe Bruneau, Claire Magnin… Le film a plutôt bien vieilli : il était déjà question d’un retour à la nature, d’une vie en communauté… Il a souffert de son titre original, Quand tu seras Débloqué, fais-moi Signe ! tiré d’un des dialogues du film, et d’un circuit de distribution mal négocié… On aurait été distribués par Gaumont, le film aurait connu plus de succès…

Vous croisez aussi la route de Philippe Sarde sur Les Galettes de Pont-Aven en 1975…

Ce film, devenu culte avec les années, était à la base destiné à Jean-Paul Belmondo ! J’avais vu Charlie et ses Deux Nénettes en 1973 et j’avais trouvé que Joël Séria possédait un ton et un univers particuliers. On se rencontre et je lui propose de financer son futur projet : il m’avoue être en contact avec un autre producteur qui a déjà financé son scénario mais qui ne veut pas faire le film ! Le film reste un O.V.N.I. : Piéplu y est hallucinant, Lavanant assez pittoresque, Fresson complètement dément… Ferracci avait réalisé une très belle affiche, et étant issu de la publicité, j’attachais une grande importance aux affiches des films que je produisais. Sarde, à l’époque, jouissait d’une certaine notoriété dans le milieu : c’était le jeune compositeur incontournable avec qui on avait envie de travailler. Comme Lauzier ou le Splendid un peu plus tard, l’écriture de Séria était assez corrosive voire acide par moments : le sujet n’était pas évident à mettre en musique. Les situations quotidiennes hors du commun, les personnages très dessinés, les dialogues ne permettaient pas une grande liberté à Philippe, mais il a joué la carte de la mélancolie en composant une espèce de ritournelle se mariant parfaitement au désespoir et à la renaissance de ce personnage de représentant de commerce. Le thème principal, dialogue entre une trompette et l’accordéon de Marcel Azzola, rendait un hommage ironique à ce personnage paumé et désabusé incarné par le génialissime Jean-Pierre Marielle.

Vous travaillez pour la première fois en 1981 avec Vladimir Cosma sur Pourquoi Pas Nous ?

J’avais demandé à Alain Godard de travailler sur l’adaptation du roman de Patrick Cauvin : il avait travaillé avec Pierre Richard sur le scénario de Je suis Timide mais je me Soigne en 1978 et avec Jean-Jacques Annaud sur Coup de Tête en 1979. C’est l’histoire de deux personnages timides en mal de tendresse qui se rencontrent, mais Godard a raté l’adaptation en rendant le personnage de Maccione complètement ridicule et repoussant !!! Michel Berny avait réalisé en 1973 Les Grands Sentiments font les Bons Gueuletons avec Michel Bouquet et Jean Carmet et il venait juste de terminer le tournage de la série Petit Déjeuner Compris avec Marie-Christine Barrault et Pierre Mondy, scénarisé par Danièle Thompson et mis en musique par Vladimir Cosma. Berny était un jeune réalisateur mais il a fait exploser le budget du film en tournant les extérieurs à Carpentras et Aix-En-Provence alors que je lui avais suggéré de charmantes petites ruelles de Boulogne-Billancourt !

C’est dommage car la distribution était assez sympa : Dominique Lavanant, Gérard Jugnot, Daniel Russo, Henri Guybet, Maurice Biraud… Lorsque j’ai présenté le film à mon distributeur, il s’est écrié : « Mais ça n’est pas du tout ce que vous m’avez vendu !!! » et je me suis senti obligé de lui rembourser la totalité de l’à-valoir… Non seulement le film n’était pas ce que je lui avais vendu mais il n’était pas non plus ce que je m’étais vendu à moi-même ! Vladimir Cosma avait déjà travaillé avec Berny et il a composé pour ce film raté une musique assez maline et efficace : les thèmes sont enlevés et rythmés en symbiose totale avec les situations. Mais ce qui rend la musique attachante et réussie, c’est la tendresse et la mélancolie qu’il dissémine toujours intelligemment et élégamment dans ses musiques.

Pourquoi Pas Nous ? avait été un échec et je voulais renvoyer l’ascenseur à Cosma en lui proposant en 1981 de travailler sur Le Père Noël est une Ordure. Je croyais beaucoup au projet d’adaptation de la pièce de théâtre et à l’époque le Splendid avait vraiment développé et peaufiné un esprit très acide qui correspondait à un nouvel élan humoristique. Il a contourné certaines facilités propres à ce genre de film, comme d’appuyer les situations ou tomber dans le burlesque : il a au contraire écrit un thème pour le générique début dans un esprit très jazz alliant des chœurs à un swing digne des comédies américaines des années 50. C’était assez malin comme approche : allier le jazz, forme d’expression musicale assez libre, à ce nouvel état d’esprit café-théâtre, était un mariage parfaitement réussi.

La fameuse scène du slow entre Clavier et Lhermitte avait été tournée en play-back avec un titre de Julio Iglesias dont on devait acquérir les droits… mais que nous n’avons pas réussi à obtenir ! Le film était en mixage et avec Jean-Marie, nous avons demandé à Vladimir s’il n’avait pas une chanson déjà existante qui pourrait la remplacer. Cosma nous a donc proposé la chanson Destinée qu’il avait composée pour le film de Claude Zidi Les Sous-Doués en Vacances l’année précédente et qui avait cartonné au hit-parade. Le film est devenu le phénomène que l’on connaît, mais curieusement j’ai suivi sa sortie de loin, car j’étais très accaparé par la campagne pour la Coupe de l’America à Newport, aux Etats-Unis, compétition dans laquelle je m’étais jeté comme un fou !

Vous êtes aussi le producteur des films de Joseph Losey et de George Roy Hill…

C’est lors d’un voyage en Chine, alors que j’étais président de Unifrance Films, que Jean Drucker, alors patron de la S.F.P., me propose un scénario écrit par Jorge Semprun pour Yves Montand et Joseph Losey, Les Routes du Sud. Le scénario ne m’emballe pas plus que ça, mais l’affiche est alléchante : Semprun, Losey, Montand et Miou-Miou ! Malheureusement, le film est décevant et notre seule chance pour que l’on parle un peu de lui était de le présenter à Cannes, mais ils n’en ont pas voulu, ce qui a mis Yves Montand hors de lui ! Il faut dire en y repensant que l’essentiel de l’intrigue repose en fait sur le militantisme cher à Yves Montand et ses rapports avec son fils, interprété par Laurent Malet. Losey et Michel Legrand se connaissaient bien : ils avaient collaboré sur Eva, The Go-Between et A Doll’s House. J’aimais beaucoup Michel Legrand qui habitait à une époque en face de chez moi (rires). Pour un film international comme Les Routes du Sud, il fallait aussi un compositeur que les américains connaissent…

Le cas se représentera en 1979 avec Georges Delerue pour A Little Romance de George Roy Hill… Georges était un compositeur aussi bien consacré en France qu’à l’étranger… J’avais composé pour George Roy Hill toute l’équipe française du film et il était logique d’intégrer Delerue à cette aventure. Il gagnera l’Oscar de la Meilleure Musique en 1980. Le film a été une déception et les distributeurs américains ont changé le titre du film en I Love You Je t’Aime pour son exploitation en France, pratique fort courante et maladroite à l’époque. Le film était adapté du roman à succès de Patrick Cauvin E=MC2 Mon Amour qui pouvait être fort bien traduit dans toutes les langues…

En 1982, je produis La Truite, l’avant-dernier film de Losey pour Gaumont, à la demande de Daniel Toscan du Plantier, qui m’appelle pour me signaler que Losey me réclame, ayant apprécié mon travail sur Les Routes du Sud, c’est-à-dire veiller à ce qu’il soit toujours approvisionné en vodka !!! Le tournage aura eu l’avantage de m’avoir fait découvrir le Japon, pays auquel je m’intéressais depuis quelque temps déjà. C’est lors du tournage que j’ai fait la connaissance de l’actrice Keiko Kishi, marié pendant 20 ans avec Yves Ciampi, réalisateur du film franco-japonais Typhon sur Nagasaki en 1957 avec Jean Marais et Danielle Darrieux, qui avait été un énorme succès international. Elle était une vraie star, équivalent nippon de Brigitte Bardot en France, et je me souviens que lorsque je me promenais dans la rue avec elle, les gens se faisaient prendre en photo à ses côtés, les chauffeurs de taxi se faisaient dédicacer leurs chemises… Puis en 1983, j’ai également acheté les droits du film de Koreyoshi Jurahara, Antarctica, pour l’exploitation dans les pays francophones. J’ai réalisé l’adaptation française avec Robert Hossein et on a pu apprécier la géniale bande originale de Vangelis.

Le Mariage du Siècle en 1985 est un film qui ne porte pas bien son nom…

Ce film est une déception, mais il est né d’un désir de producteur : je voulais faire un film avec Anémone comme vedette, et Thierry Lhermitte. Anémone vivait à l’époque avec Philippe Galland qui avait réalisé la captation vidéo de la pièce de théâtre Le Père Noël est une Ordure et réalisé Le Quart d’Heure Américain en 1982 avec Jugnot et Anémone, qui tenait absolument à ce qu’il réalise le film. Devant mon hésitation, Anémone m’avait prévenu que s’il ne réalisait pas le film, elle se retirait du projet !!! J’ai abdiqué et on a commencé à travailler sur le film avec Galland. Nous n’avions pas la même vision artistique du film. Je souhaitais qu’on tourne le film dans une petite principauté inconnue et pas à Vienne par exemple, ce qui aurait été ridicule ! J’essaie de vaincre mes inquiétudes bon gré malgré et la veille du tournage en Hongrie, Anémone demande à dîner avec moi pour m’annoncer qu’elle se sépare de Philippe Galland ! J’ai en fait financé le cadeau de séparation de ce couple : le film a coûté très cher et ce n’est pas du tout l’esprit dans lequel je voulais qu’il soit réalisé ! La musique avait été confiée à Jean Morlier, compositeur et arrangeur issu de la variété : il avait quand même réussi à insuffler un souffle romanesque à la musique. Le sujet était un conte de fées moderne et la musique, dans l’esprit des valses viennoises, donnait du relief à cette comédie qui n’en avait pas ailleurs !

Vous financez aussi la série télévisée L’Île pour TF1 en 1987…

Je me suis vraiment démené pour cette production, un projet ambitieux de quatre épisodes de 80 minutes et il a fallu trouver le bateau, organiser tout le tournage et sa logistique à Tahiti… C’était une coproduction avec le Canada, mais la série a été réalisée quand TF1 était sur le point d’être racheté par Bouygues. La réalisation de cette épopée maritime n’était pas leur priorité, mais reste un souvenir extraordinaire avec une distribution très réussie : Bruno Crémer, Martin Lamotte, Jean-Pierre Castaldi, Gérard Darrieu, Jean-Louis Richard…

François Leterrier et moi avions déjà collaboré sur différents sujets et il était assez curieux : Jean-Claude Petit venait de composer le diptyque Jean de Florette / Manon des Sources de Claude Berri, qui avait rencontré un immense succès et il nous a semblé avec François qu’il était le musicien qu’il nous fallait pour L’Ile. Pour ce style de production, il fallait jouer la carte de l’aventure et des grands espaces et Jean-Claude a relevé le défi haut la main car la musique est une vraie réussite. Il a intégré assez subtilement les éléments musicaux qui situaient historiquement l’intrigue, la fin du XVIIIème, et tout en s’adaptant aux situations qui découlent de ce genre de série (danger, trahison, amour, vengeance, poursuite..) a évité tout folklore océanique. On a demandé à Jean-Loup Dabadie d’écrire les paroles pour la chanson La Femme-Océane chantée par l’héroïne du film, Karina Lombard, car à l’époque c’était une mode pour toutes les séries télévisées que d’avoir sa chanson.

Vous retrouvez Vladimir Cosma sur Le Souper en 1992, votre dernier film comme producteur…

On s’était retrouvés sur le film de Lauzier La Tête dans le Sac, en 1984 et comme à son habitude, il avait composé une très belle musique. Je me souviens aussi de la chanson de Guy Marchand, Romantic Romance… On s’entendait bien avec Vladimir. Il est très drôle, très spirituel et possède un charme slave indéniable. C’est un compositeur qui ne dit jamais non, se rend disponible et sait écrire pour tous les styles de films que vous lui proposez. J’avais acquis les droits de la pièce de théâtre Le Souper de Jean-Claude Brisville, et nous sommes tombés d’accord avec Edouard Molinaro pour conserver coûte que coûte une trace de ce grand texte et de cette interprétation, dont il y eut quelques 600 représentations. Je souhaitais réaliser moi-même une adaptation de la pièce avec Molinaro comme conseiller technique. On se connaissait bien avec Doudou et il avait d’ailleurs travaillé à l’adaptation et au scénario de La Tête dans le Sac. Puis le projet d’adaptation cinématographique s’est développé et à la demande des deux Claude, Brasseur et Rich, Edouard Molinaro a été engagé comme réalisateur à part entière.

Pour Le Souper, Cosma a réalisé un exercice de style : les joutes verbales entre Talleyrand et Fouché sont déjà une musique en soi, donc difficile pour un compositeur de compléter et d’enrichir ce dialogue. Le film était adapté d’une pièce de théâtre et l’unité de lieu ne permettait pas de grandes envolées symphoniques. Je crois que Molinaro avait découvert des quatuors de Luigi Cherubini, compositeur dont la plupart des œuvres étaient tombées dans l’oubli et avait demandé à Cosma d’intégrer ces œuvres classiques à sa propre musique. La partition a été enregistrée par le Quatuor Athenaeum Enesco, d’origine roumaine, et a insufflé à la musique une certaine force : le cinéma a permis, contrairement au théâtre, d’aérer par les regards, les silences et quelques extérieurs ce huis-clos et a permis subrepticement à Vladimir d’y glisser ses notes…

Quel regard portez-vous sur toutes ces années de production ?

J’ai toujours considéré que le producteur était le premier créateur d’une œuvre. C’est lui qui va choisir le projet qu’il souhaite financer et ses collaborateurs : du scénariste aux acteurs en passant par le compositeur. Je n’ai jamais imposé aux réalisateurs un compositeur ou un acteur : on a pu parfois ne pas être d’accord et discuter mais j’ai toujours tenté de le faire intelligemment avec comme but ultime que ça serve le film. Mais le producteur est aussi le premier spectateur du film : je me suis toujours appliqué à prendre assez de recul pour juger ce qui allait de ce qui n’allait pas.

C’est un métier que j’ai adoré car il m’a permis de croiser tellement de gens talentueux : des assistants aux secrétaires de production, des directeurs de la photo aux acteurs, des techniciens aux compositeurs… Chaque artiste est un maillon indispensable de la fabrication d’un film : on vit avec des souvenirs car vous ne pouvez pas rester en contact avec tout le monde, et ce malgré le succès partagé. Le Splendid a bien évidemment une place à part dans ma vie et ma carrière mais j’ai adoré travaillé avec Patrice Leconte, Joseph Losey, Gérard Lauzier, Michel Lang, François Leterrier… C’est un gros boulot de produire un film : vous gérez un projet avant, pendant, après… Vous gérez la sortie en salles, vous bataillez avec les distributeurs… Et vous alliez le côté financier au côté artistique… qui ont parfois du mal à cohabiter ! Curieusement, avec le recul, les films que l’on m’a proposé et que j’ai accepté librement de produire n’ont pas marché et ceux dont je suis l’initiateur ont été des cartons…

Objectivement, j’aime la musique sans être mélomane : avec les années j’ai appris à aimer la musique classique et baroque. C’est ainsi que lorsque j’ai été élu maire de Ménerbes au milieu des années 90, j’ai organisé des concerts avec une association, Les Musicales du Lubéron, et ça a donné quelques belles soirées dans l’Eglise de Ménerbes. J’avais envie avec le président de cette association, Patrick Canac, de valoriser à la foi Ménerbes et d’aider ses musiciens à exister en se produisant en concert.

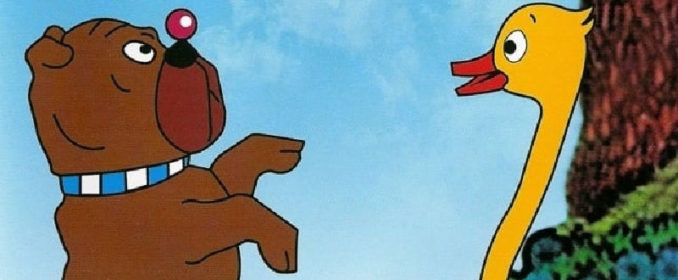

Et Gédéon dans tout ça ?…

(Rires) Les Aventures de Gédéon, en 1976, aura été une aventure extraordinaire : j’aurai été le premier producteur du déjà talentueux Michel Ocelot, futur réalisateur des aventures animées de Kirikou… Lorsque j’ai monté Trinacra Films, j’ai également lancé une fondation visant à recruter de nouveaux réalisateurs et de nouveaux talents. La publicité avait alors mauvaise presse et je pensais qu’on pouvait se servir de ce média, non pas comme d’une fin en soi mais comme un moyen : la pub fait acheter mais elle peut aussi empêcher d’acheter. J’ai organisé un concours et l’un des premiers films publicitaires réalisés alors était un spot sur les dangers de la consommation de la drogue. Le film est passé devant un jury composé entre autres du jeune Bernard Pivot, alors journaliste au Figaro, et de Jacqueline Baudrier, directrice de l’information pour la deuxièeme chaîne de télévision. Les films sélectionnés passaient à la télévision et c’est ainsi que Europe 1 s’était manifesté pour apporter son soutien financier à notre concours.

Michel Ocelot présentait un film en compétition lors de ce concours et c’est ainsi que nous nous sommes rencontrés. Il a obtenu le premier prix et on a sympathisé. On cherchait des projets communs et c’est ainsi que j’ai pris contact avec une amie dont la famille détenait une partie des droits de la bande dessinée de Benjamin Rabier. Mes enfants étaient en bas âge à l’époque et je trouvais qu’il y avait un potentiel à créer un studio de films d’animation : le succès d’Emmanuelle aidant, j’ai créé un studio de films d’animation au sein duquel on a, avec Michel, réalisé une soixantaine d’épisodes des Aventures de Gédéon. J’ai vendu les films à TF1 et le succès a été immédiat, surtout auprès des enfants. Joss Baselli, accordéoniste de formation, avait écrit une musique charmante pour cette série dont la chanson, sur des paroles de Franck Gérald, a eu un gros succès. C’était un exercice de style particulièrement difficile car il fallait une musique parfois synchrone à l’image, extrêmement minutée, dans l’air du temps et qui sache accrocher les enfants…

Votre dernière production est une pièce de théâtre pour le bicentenaire de la mort de Napoléon…

J’ai produit la pièce et la captation télévisée diffusée par la chaîne LCP de La Dernière Salve, écrite par Jean-Claude Brisville il y a 25 ans et interprétée à l’époque par Jacques François et Claude Brasseur. La représentation a été réalisée avec le Haut Patronage du Président Emmanuel Macron et le soutien du gouverneur militaire de Paris dans la Cour d’Honneur de l’Hôtel National des Invalides au mois de juin 2021 par la Troupe du Théâtre de l’Archicube, dirigée par Christophe Barbier, qui est également acteur et metteur en scène de la pièce. La pièce a été jouée au profit des blessés de guerre hospitalisés aux Invalides et a réuni 1200 spectateurs et donateurs.

Entretien réalisé les 4 et 19 décembre 2021 à Ménerbes, Domaine de la Citadelle.

Transcription : Michaël Ponchon

Illustrations : © DR

Remerciements chaleureux à Yves Rousset-Rouard pour son accueil, sa disponibilité et sa générosité, et au Domaine de la Citadelle.