THE GHOST AND MRS. MUIR (1947)

Réalisateur : Joseph L. Mankiewicz

Compositeur : Bernard Herrmann

Séquence décryptée : The Passing Years / The Late Sea (1:28:42 – 1:29:26)

Éditeur : Varèse Sarabande

Le procédé de l’ellipse n’est pas propre au cinéma. Mais il y prend une saveur particulière, et offre peut-être au 7ème art, avec le hors-champ, son outil le plus poétique. Par la grâce d’une rime visuelle élégante, il est possible d’enjamber des millions d’années, comme nous le fait faire Stanley Kubrick qui, en raccordant, dans 2001 : A Space Odyssey la course entamée par un os à la trajectoire verticale d’un satellite, nous raconte toute l’histoire de l’intelligence humaine, et signe ce qui reste aujourd’hui encore l’apothéose du procédé.

L’ellipse qui annonce l’épilogue du film dans The Ghost And Mrs. Muir repose sur d’autres outils de mise en scène. Pas de raccord qui claque, mais au contraire une succession de fondus enchaînés. Un choix esthétique parfaitement justifié, puisqu’il s’agit ici de filmer un élément liquide : les vagues de la Manche. La scène dure moins d’une minute, mais c’est paradoxalement trop long. Cinéaste économe, Mankiewicz n’a pas l’image d’un réalisateur aimant se regarder filmer. Il est discrètement virtuose, et appartient plutôt à la catégorie des cinéastes pour qui une scène est terminée quand le message est passé. Ici, pour nous faire comprendre que, dans la vie de Lucy Muir, des années ont passé, un plan de transition, ouvert et fermé par un fondu, aurait suffit. D’ailleurs, ce plan est présent dans le montage, lorsqu’on nous montre la planche de bois sur laquelle a été gravé le nom d’Anna Muir, la fille de Lucy, alors qu’elle était enfant. Sa dégradation nous renseigne immédiatement sur la durée du temps écoulé.

Pourquoi s’attarder si longuement alors ? Certainement parce que Mankiewicz a besoin de laisser le temps à Bernard Herrmann, son compositeur, de déployer sa musique. Car Herrmann, tout comme le cinéaste, pouvait se contenter d’une petite virgule musicale de quelques secondes appuyant la transition entre les deux époques du récit. Mais, à l’invitation du montage, il va ainsi devoir, en moins d’une minute, illustrer le tumulte intérieur de Madame Muir.

Mankiewicz est, à ce moment du récit, un peu au pied du mur. Depuis le début du film, Madame Muir nous a été présentée comme un personnage plein d’une vie intérieure impossible à exprimer dans la société qui la corsette. Le fantôme du Capitaine Gregg, qui lui est apparu ensuite, a permis au cinéaste, par le biais de son instrument favori, le dialogue, de nous rendre complices de cette intériorité en la gardant toujours aussi secrète pour les autres personnages. Mais voilà que le capitaine Gregg a disparu. Comment nous faire entendre maintenant ce que Lucy éprouve ?

Herrmann ne perd pas de temps : en une poignée de mesures, il déploie tout l’orchestre, suivant un crescendo rapide et saisissant faisant écho à celui du générique de début. L’image des vagues accompagne idéalement ce mouvement : nous sommes submergés par l’émotion, avec Lucy. Alors que le cinéaste s’est refusé à traiter ouvertement la romance qui grandit entre Lucy et son fantôme, maintenant qu’il a disparu de l’écran, et que son image est repoussée hors du champ, il s’abandonne à un lyrisme total. On est d’autant plus saisi lorsqu’apparaît le bois gravé, et que nous comprenons que cette émotion si écrasante aura habité Lucy pendant des années. Pour elle, le temps s’écoule, oui, mais en une mer tumultueuse qui ne s’est en vérité jamais apaisée. Ces vagues que l’on nous montre sont évidemment celles de l’âme de Lucy, ce que seule la musique de Bernard Hermann, par son intensité, nous permet de comprendre et, surtout, de ressentir.

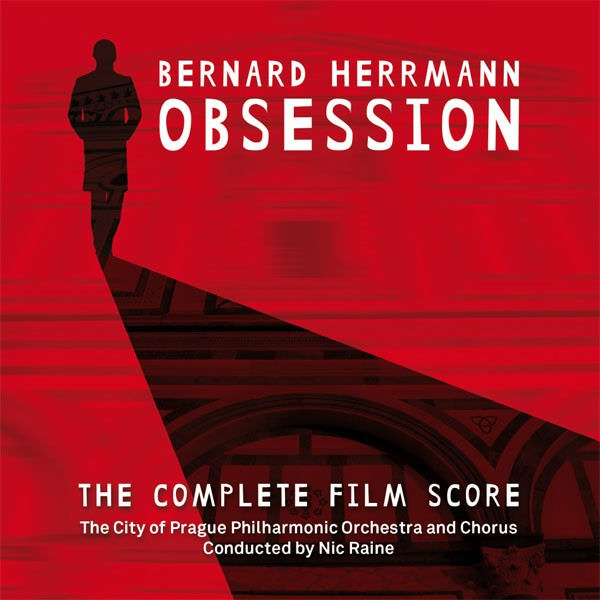

C’est toute la grâce de ce film chéri des cinéphiles : se laisser ravir, sous le couvert d’une œuvre à priori façonnée par un cinéaste et un musicien réputés cérébraux, par un romantisme secret déchirant et sans issue. A la mort de Bernard Herrmann, n’a-t-on pas retrouvé, dit-on, dans son portefeuille, une photo de Geneviève Bujold, muse d’un des derniers films dont il composa la musique, Obsession, autre sommet de romantisme noir, mais loin de la retenue du fantôme de 1947. Qui sait si en se faisant l’écho des tumultes de Lucy, ce ne sont pas surtout les siens qu’Herrmann put aussi exprimer ?