Si l’on s’amusait à échafauder un organigramme des moustachus illustres que distingua le cinéma, Maurizio Merli, en tout bonne foi, n’obtiendrait que par de frauduleux passe-droits un accès aux plus hautes branches. Sans vouloir pousser la goguenardise jusqu’à établir d’abyssales comparaisons avec un Jean Rochefort princier, force est d’admettre que le gaillard se vit toujours damer le pion par Charles Bronson, Burt Reynolds à l’apogée de sa gloire velue, et bien sûr Franco Nero, dont Merli passe encore aujourd’hui pour un terne duplicata. Mais s’il ne fut jamais qu’un phénomène local, le dur à cuire de Rome jouit à son zénith d’une formidable popularité. A lui seul, il représentait alors le poliziottesco sous ses atours parfaitement primaires, petit théâtre de la justice sans sommation et des trombes de balles perdues. Maints hommes à tout faire de Cinecittà lui prêtèrent main-forte dans sa pétaradante croisade contre la racaille, parmi lesquels certains des musiciens les plus gouailleurs de l’époque, enivrés par la symphonie mafflue de la tôle concassée et des flingues ignivomes.

De prime abord, le polar transalpin, arborant une gueule aussi patibulaire que ses héros à la gâchette loquace, ne goûte aux épanchements d’ironie qu’avec une prudente modération. Franco Micalizzi, de faction sur Napoli Violenta (SOS Jaguar: Opération Casseurs), s’y adonne contre toute attente en flanquant la cohorte habituelle des cuivres grincheux et des lignes de basse frénétiques d’une mandoline que nul n’avait vu venir. Les spectateurs et mélomanes néophytes verront peut-être en cette tarentelle un rien matoise l’émissaire d’un chaud soleil méditerranéen, dardant ses rayons sur la baie opalescente de Naples. Mais le commissaire Betti, qu’incarne tous en crispations de mâchoires Maurizio Merli, s’amuse autrement à faire le désespoir des offices de tourisme. Escorté où qu’il aille par les furieux coups de sang d’un Micalizzi au mieux de sa forme, le superflic traque la mauvaise graine à cheveux longs jusque dans les coupe-gorge les moins recommandables, venelles exigües, terrains vagues mangés d’herbes folles, entrepôts sinistrés, tripots minables… Le cinéma italien des années de plomb, hasarderait-on volontiers face à ces nuées de polars délavés, gris anthracite, n’en avait pas tout à fait terminé avec le néo-réalisme — à ceci près que les cocktails Molotov jetés par des compositeurs bouillant d’une fureur terroriste n’affichent aucune sorte de parenté avec l’écriture sensible, voire académique, des Renzo Rossellini et autres Alessandro Cicognini, grands familiers du « ciné-vérité ».

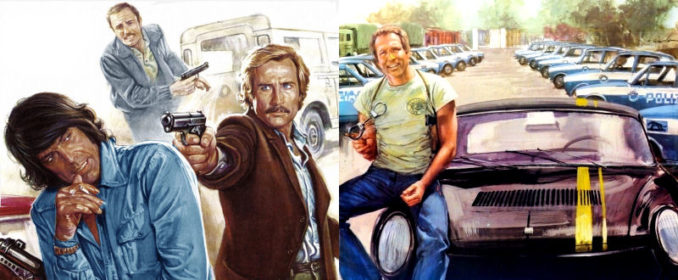

L’individualiste Betti défia, par trois fois, sa hiérarchie pusillanime pour pacifier, selon ses remuantes méthodes, les mégalopoles de la Botte. Roma Violenta (Rome Violente) ouvrit dès 1975 les hostilités, en même temps qu’il fit une star de Merli, tout juste remarqué précédemment au sommet de l’affiche de Zanna Bianca alla Riscossa (Buck le Loup). Avec cette adaptation coupée à l’eau du robinet de Jack London, auteur dont l’industrie transalpine des seventies faisait assez curieusement une consommation gourmande, le comédien, emmitouflé dans les fourrures d’un héros propret, goûtait à un cinéma dont rien, et certainement pas les mélodies brodées avec joliesse par Carlo Rustichelli, ne laissait prévoir sa spécialisation future. Ses toutes premières armes en tant que flic jusqu’au-boutiste s’opérèrent néanmoins sous tutelle plus qu’avisée, celle de Guido et Maurizio de Angelis. Avec eux, et bien qu’il ne les croisa plus guère par la suite, Merli était à bonne école. Les deux frères, ayant dès leurs balbutiements à Cinecittà fait du polar urbain l’un de leurs terrains de jeux favoris, connaissaient sur le bout des doigts la rengaine, qu’ils se plaisaient ici et là à passer au tamis de leur suprême décontraction. Roma Violenta est un de ces hybrides à la fraiche, où les scènes de poursuite endiablées, entre guitare prête à en découdre et flûte à la voix de rogomme, convient à la noce un harmonica pas loin d’être bluegrass.

Deux films rentre-dans-le-gras suffirent à imposer le commissaire Betti comme la réponse farouchement latine au faciès de granit de Dirty Harry. Le troisième n’eut valeur, déjà, que d’anecdotique post-scriptum, calibré à seule fin de servir à sa vedette une soupe en voie de coagulation. Tout bénéfice, paradoxalement, pour le rusé Franco Micalizzi, qui profita de l’anémie générale affligeant Italia a Mano Armata (Opération Jaguar) de semelles de plomb pour aiguiller vers sa personne les feux de la rampe. Ceci, grâce à un thème parmi les plus percutants de son corpus policier. L’instrumentarium, dont les grandes lignes peuvent se résumer à l’alliance très « mâle » de la trompette et des trombones, que rehaussent de robustes trépidations électroniques, ne témoigne sans doute pas de la même invention que les premières campagnes punitives du hargneux Betti. Mais cette carence, si c’en est bien une, trouve ample compensation dans l’énergie dégagée à grandes ondes brûlantes par l’écriture de Micalizzi. Une écriture trapue, sculptée tout d’un bloc, spectaculaire équivalent musical aux tough guys que rien n’est capable de freiner sur les chemins de la loi du talion, et qui accomplissait déjà des merveilles, quelques mois plus tôt, dans Roma a Mano Armata (Brigade Spéciale). Entre Maurizio Merli, portant là l’insigne d’un autre commissaire nommé Tanzi (mais autant le dire, c’est bonnet blanc et blanc bonnet), et le caméléon fou Tomas Milian, savoureux d’ignominie sous la bosse du psychopathe « il Gobbo », macérait une inimitié presque aussi venimeuse dans la réalité qu’elle ne l’est à l’écran. Ce peu d’atomes crochus qui, un jour, les poussa carrément à en venir aux mains, semble passer telle une nappe de kérosène enflammée sur le papier à musique, plaisante-t-on à s’imaginer. Même les séquences en pénurie provisoire de coups de feu alimentent à pelletées grasses un climat de sourde tension, abandonné aux desiderata d’un piano renfrogné.

Les années 70, tanière par excellence du cinéma d’exploitation, ne virent bien sûr pas seulement prospérer les flics pare-balles, mais aussi, parmi d’autres délices sans foi ni loi, d’innombrables « opérations » au rabais — Bruce Lee oblige. Les distributeurs français firent ainsi leur quatre heures de la carrière de Merli, en multipliant, comme on l’a déjà vu, les titres d’un opportunisme trompeur. Pourtant, S.O.S Jaguar : Opération Casse-Gueule, aberration marketing derrière laquelle se cache Poliziotto Sprint, avait rétrospectivement le mérite, involontaire certes, d’annoncer à quelle sauce Cinecittà mangerait désormais le blond Maurizio. Casse-gueule, la nouvelle stratégie adoptée en 1977 par l’acteur l’était bel et bien. Non qu’il fut soudain résolu à chambouler du sol au plafond la recette de son succès ! Il Cinico, l’Infame, il Violento (Le Cynique, l’Infâme, le Violent) lui offrit d’ailleurs de démarrer l’année sur les chapeaux de roue, en réunissant à nouveau la dream team de Roma a Mano Armata : à la caméra, l’inégal Umberto Lenzi, ici en pleine possession de ses moyens, Tomas Milian, mémorable une fois encore dans le rôle d’un truand abject, et Franco Micalizzi, qui se fend d’une musique redoutable (quoique fort peu morriconienne, dissipons d’emblée tout malentendu) l’autorisant un peu plus à briguer le rang de capo di tutti capi du polar italien. L’action n’y fonce plus autant que jadis bille en tête, malgré les appels du pied qu’accumule un thème évidemment carnassier, et le premier légataire en est le suspense. Les armes favorites du compositeur, toutes sur le qui-vive, l’encadrent aussi étroitement qu’une escouade de très ombrageux chaperons, jugulant la plus infime bouffée d’oxygène. Dans le registre « mains moites et gorge sèche », Micalizzi fait véritablement mouche, et donne sombre substance à l’anarchie qui bleuissait alors le pays des ecchymoses de l’apocalypse. Le rictus par trop mécanique de Maurizio Merli eût été inspiré d’en prendre de la graine… Mais basta ! Pour le punisher aux yeux d’azur, plébiscité par le public à défaut de l’être par une critique restée de glace, les choses s’emboîtaient à la perfection — jusqu’à ce que vînt Poliziotto Sprint.

Y avait-il réellement quelque espoir qu’il y gagnât au change ? La question méritait d’être débattue à l’heure des faits, mais les thuriféraires du comédien n’ont pas grande hésitation aujourd’hui à griffer d’une balise au noir funeste son partenariat avec les deux Stelvio : Massi le metteur en scène besogneux et, à la musique, le regretté Cipriani. Au rancart sans autre forme de procès, Lenzi et Micalizzi ! Ceux-ci n’eurent plus qu’une dernière fois l’occasion de travailler avec Maurizio Merli, en 1979 dans Da Corleone a Brooklyn (Corléone à Brooklyn), honnête polar où la musique, s’évertuant tant bien que mal à choyer le brillant agressif des « grandes » années, s’humecte d’un lyrisme auquel cette tête brûlée de Merli n’avait pas habitué son monde. A tout le moins, pas dans Poliziott Sprint, qui le voit toutes lunettes noires dehors rouler des mécaniques sur un Titoli chaloupé, presque jouisseur. L’écho caricatural du Moog peut malaisément plaider son innocence, et ces reliefs épars d’un jazz un peu smooth, dont le film fait hélas assez peu de cas, pas davantage. Ajoutons à cela sa sacro-sainte moustache que Merli, fait exceptionnel, aura décidé de sacrifier, et l’on comprendra un tantinet mieux pourquoi les spectateurs ne firent pas le siège des salles obscures.

Qu’à cela ne tienne ! Notre homme était déjà ailleurs, au milieu des ruines encore fumantes du western dit spaghetti, qu’il pensait peut-être, victime d’un orgueil inconsidéré, pouvoir lui seul ramener à la vie. Comme c’était à prévoir, il dut bien vite raccrocher à son cintre sa panoplie crasseuse de héros fantomatique, ne cédant à la postérité que cet étrange Mannaja (Mannaja, l’Homme à la Hache), tout imbibé de brume et de mains tranchées. Les frères De Angelis, ces bonnes vieilles crapules, trouvèrent à la vision de Merli crapahutant au fin fond des marais une si violente consanguinité avec Keoma, classique terminal du genre, qu’ils recyclèrent illico presto son psychédélisme coassant. Et ce, avec d’autant moins de vergogne qu’ils en étaient justement les heureux géniteurs ! De peur sans doute qu’on ne le confondît avec le gibier de potence hirsute qui (sur)peuple ses poliziottesci, Merli déconfit se hâta de troquer son canasson contre de vrombissantes Alfa Romeo, ses amours éternelles. Mais, à peine de retour dans l’enfer des villes à feu et à sang, il découvrit que Stelvio Massi, fainéant comme pas deux, n’avait nullement mis à profit son absence pour devenir un bon réalisateur. Et, chose moins attendue, que Cipriani éclaboussait désormais les studios d’enregistrement des mille et une moirures d’une boule à facettes ventrue.

Après l’ivresse du pouvoir, la gueule de bois, inexorable et rude. Elle frappa Maurizio Merli alors que les seventies titubaient vers leur crépuscule, qui serait par la même occasion celui du cinéma italien tout entier. En dépit (à cause ?) de tentatives estimables d’inoculer un semblant d’humanité au flic concasseur de malfrats, Massi ne réussit pas même l’ombre d’un film à enrayer la déchéance foudroyante de l’acteur. Pour ne rien arranger, les aficionados eux-mêmes des « vieux » soundtracks transalpins, collectionneurs opiniâtres d’albums dont les pochettes bariolées peuvent aussi bien dissimuler d’authentiques trésors que de l’easy listening mortifiante d’ennui, ne vouent en général à cette période de la carrière de Cipriani qu’un plutôt morne intérêt. On ne les morigènera pas obligatoirement à l’écoute, aux frontières de l’apathie, d’un Poliziotto Senza Paura faisant une danse du ventre empotée aux paillettes du disco. En comparaison, le groove digne de la meilleure blaxploitation de Mark il Poliziotto et le hit entêtant de La Polizia Sta a Guardare (Le Grand Kidnapping), pourtant pas loin derrière à l’échelle du temps, sembleraient presque avoir été composés sur un autre plan astral…

A force d’abnégation, certains museaux fouisseurs trouveront néanmoins dans ce sol un peu ingrat matière à s’ébaudir, comme l’ostensible sentimentalisme de Sbirro, la tua Legge è Lenta… la mia no !, qui pourrait être sirupeux mais ne l’est pas, ou le jazz blues de Poliziotto Solitudine e Rabbia (Un Policier Rebelle), clairement pas vilain, en tout cas de plus accorte compagnie que les synthés bon marché faisant office de béquille du pauvre auprès d’un orchestre rabougri. Voilà qui reste frugal, certes. Mais voyez donc Lallo Gori : avec son unique « mauriziomerlinerie », Il Commissario di Ferro, tombée on ignore comment dans son escarcelle, le musicien, qui fut tout ce qu’on voudra sauf le synonyme de croque-note, but tragiquement la tasse par la faute d’ineptes gargouillis électroniques.

Quelques séries B désargentées encore, une maigre poignée de coups de feu claquant sans conviction dans la triste nécropole qu’était devenu le poliziottesco, et le rideau tomba sur Maurizio Merli. Il eût fallu la très persuasive menace d’un revolver pointé sur leur tempe pour convaincre les manitous de Cinecittà de miser à nouveau la moindre lire sur lui. Si bien qu’il se volatilisa tel un nuage de poussière des écrans italiens… avant de réapparaître tout à coup, des années plus tard, son nom ne s’étalant plus cette fois en caractères colossaux au summum de l’affiche, mais perdu dans les tréfonds du générique du Nom de la Rose. Exagérément peu furent ceux qui identifièrent, dans les rangs d’une kyrielle d’autres, cette simple silhouette encapuchonnée. Errant au cœur d’une géhenne médiévale qui lui était inconnue, ses oreilles dépaysées d’égale manière par le mysticisme dépouillé de James Horner, Maurizio Merli fomentait-il là un improbable comeback ? Nul n’en saura jamais rien : le 10 mars 1989, l’acteur déchu, pas même quinquagénaire, s’effondra sur un court de tennis, victime d’un fulgurant infarctus. Il laissait dans son sillage empuanti par l’odeur de la poudre et de la gomme brûlée un bon quintal de polars au front bas. Sans doute pas l’alpha, mais assurément l’oméga d’un genre dont l’absence de moralité des images fait, n’en déplaise aux jansénistes grincheux, tout le charme déliquescent — au même titre que les beats furibonds crachés en abondance par les amphions du cinéma transalpin, fougueux héros des temps modernes, trop peu célébrés alors que le bon goût musical devrait commander de bâtir en leur nom des autels ployant sous les fioritures.