Doit-on douter de la prééminence de l’œuvre de Bernard Herrmann dans l’histoire du cinéma américain ? Faut-il, ainsi que le suggérait à demi mots Michel Chion (1), dénoncer une légende dorée bâtie autour d’un compositeur dont un certain Miklós Rózsa disait en outre qu’il était un « Beethoven » ? Quelle que soit la manière avec laquelle on envisage sa contribution (véritable révolution ou simple évolution), il paraît néanmoins bien difficile de dénier à Herrmann le privilège d’incarner, sans doute plus que tout autre compositeur américain de l’Age d’Or, l’idée selon laquelle chaque film appelle un traitement musical spécifique, que ce soit en termes de présence, d’à-propos dramatique ou, ce qui nous intéressera ici, d’instrumentation et d’orchestration. Non qu’il s’agisse, loin de là, de minimiser les contributions tout aussi certaines des autres compositeurs de l’époque, mais nul doute qu’Herrmann impose malgré tout son nom dès qu’on aborde cette problématique.

A cela, on pourrait avancer bien des raisons, mais la plus essentielle sans doute reste qu’Herrmann peut bel et bien être considéré comme le premier grand compositeur américain pour le cinéma (2), et du reste le plus charismatique… Alors que les « nababs » des grands studios, tous ou presque (3) directement venus de la vieille Europe, installés aux Etats-Unis depuis peu, ont jeté les fondations du système musical hollywoodien à partir des acquis du romantisme européen du XIXe siècle, Herrmann, fils d’émigrés certes mais né à New-York, devient dès ses premiers émois musicaux un fervent défenseur d’une musique avant tout américaine. Pour autant, il n’est sans doute pas inutile de reconnaître ici bel et bien la part du « mythe »… Ainsi, s’il est tout à fait exact qu’Herrmann refusera toute sa vie le recours à un orchestrateur, pratique hollywoodienne qu’il ne cessera du reste, parfois violemment, de critiquer, il est également évident, ainsi que le remarquait par exemple Roy M. Prendergast (4), qu’il n’aura jamais été le seul, comme cela à souvent été dit, à se préoccuper lui-même de ses propres orchestrations ni même à orchestrer entièrement, jusque dans les aspects les plus techniques de cette tache, chacune de ses partitions.

Quant au rôle et à l’importance de l’orchestration appliquée aux partitions de cinéma, des réflexions tout à fait similaires à celles d’Herrmann aux Etats-Unis sont à l’œuvre ailleurs dans le monde, au sein même d’autres pôles cinématographiques. En France, pour ne citer qu’un exemple, Maurice Jaubert tiendra dès 1937 un discours sans ambages à ce sujet, prononçant lors d’une conférence à Londres des paroles restées fameuses : « Trois notes d’accordéon, si elles correspondent à ce que demande une image particulière, seront toujours plus émouvantes, en l’occurrence, que la musique du Vendredi Saint de Parsifal. » (5) Signalons donc à l’avance que nous n’adopterons ici pour l’essentiel que le point de vue hollywoodien de la problématique, afin de mesurer de manière plus juste ce que Bernard Herrmann aura apporté en la matière au système qu’il a côtoyé.

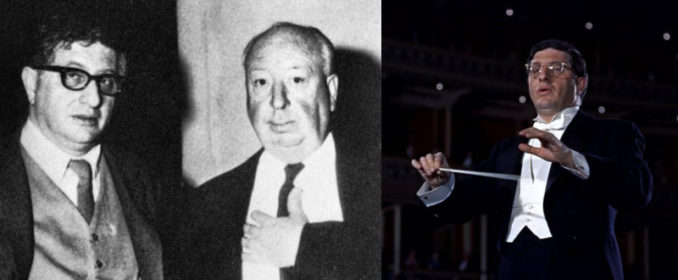

« To Bernard Herrmann, The Man Who Knows So Much. » Quoi de plus éloquent que cette simple dédicace, apposée sur un livre par les musiciens du London Symphony Orchestra au terme de l’enregistrement destiné au film d’Alfred Hitchcock ? Marié trois fois dans le privé, ne peut-on supposer qu’Herrmann n’aura au fond jamais épousé qu’une profession, entretenant une relation quasi passionnelle dans laquelle l’orchestre tient un rôle central ? Laissons-nous aller à une vision romantique et imaginons alors un gamin qui, sans doute au détour d’un rayonnage d’une bibliothèque de la 23ème rue de New-York, les bras chargés de recueils de poésie et de biographies d’artistes, feuillette pour la première fois le Traité d’Instrumentation d’Hector Berlioz. Comme d’autres avant lui (souvenons-nous d’Elgar), c’est un choc, de ceux qui marquent une vie, violent au point qu’un jeune garçon âgé d’à peine 13 ans forge à l’instant sa vocation de compositeur. L’ouvrage de Berlioz lui ouvre alors des perspectives qu’il se doit d’approfondir au plus vite, et de la manière la plus passionnée qui soit.

Les années qui suivront verront ainsi l’exploration de l’orchestre devenir la préoccupation première du jeune Herrmann. Celui-ci soigne ses lectures sur le sujet, consultant nombre de méthodes instrumentales, puis s’inscrit au petit ensemble de son école. Son entrée à l’âge de 16 ans à la DeWitt Clinton High School, où il prend ses premiers véritables cours de composition (signant également ses premières œuvres), se révèle également loin d’être fortuite lorsque l’on sait qu’elle abrite aussi, intérêt exceptionnel à l’époque, un orchestre de 60 étudiants dont elle propose régulièrement les concerts. Le parcours est ensuite très classique, à la New-York University d’abord puis à la fameuse Julliard dont l’enseignement ne lui convient d’ailleurs pas (il juge ainsi ses professeurs « nécessaires mais jamais créatifs »). Sa première grande œuvre pour orchestre, un poème symphonique, voit néanmoins le jour ces années-là. Et c’est avec beaucoup plus d’intérêt par contre qu’il retourne un temps à la New-York University suivre les cours du compositeur Percy Grainger. Alors que l’enseignement de ce dernier déconcerte la plupart de ses élèves, Herrmann trouve au contraire en lui une personnalité qui lui convient parfaitement : grâce à lui il s’adonne essentiellement à de très nombreux et enrichissants exercices d’orchestration, comme cette sonate celte pour piano de MacDowell qu’il lui faudra adapter pour tuba…

Plus l’entité orchestrale se dévoile à lui, plus la fascination d’Herrmann grandit et elle n’en sera que plus profonde dès lors qu’il commencera à diriger lui-même, ce qui sera chose faite en 1932 lorsqu’il prend pour la première fois la baguette dans le cadre d’une revue dansante du Shubert Theater. La direction d’orchestre : l’autre obsession… Car au-delà même de son métier de compositeur, Herrmann n’aura de cesse tout au long de sa carrière de prouver, aux autres autant qu’à lui-même, qu’il est aussi et surtout un bon chef d’orchestre. Son engagement dans ce domaine, bien qu’il ne semble n’avoir jamais été particulièrement prédisposé à cela, est total. Ses premières prestations pour des œuvres classiques lui valent d’ailleurs d’encourageants éloges dans la presse des années 30, ceux notamment du Herald Tribune, du Daily Mirror et du New-Yorker. Par ailleurs, ses influences ne se sont jamais bornées aux seuls compositeurs ; ainsi, aux côtés des Ives, Vaughan-Williams ou Delius, entre autres, Herrmann voue également de véritables admirations pour des chefs tels que Toscanini, Barbirolli, Beecham ou Stokowski. Sans doute se souviendra-t-il toute sa vie de ses escapades de jeunesse dans le sillage de Jerome Moross, camarade de classe à la DeWitt, avec lequel il assiste en douce aux séances de répétitions du Carnegie Hall, chance unique d’apercevoir à l’œuvre des chefs aussi prestigieux que Mengelberg, Koussevitsky, Toscanini ou Fürtwangler.

Bien plus tard, il écrira même un essai portant sur les expérimentations orchestrales de Leopold Stokowski, notamment ses considérations peu orthodoxes pour l’époque de transformer l’organisation de l’orchestre en fonction des œuvres interprétées. Herrmann fera en 1957 à propos de la direction d’orchestre un constat amer qui, indubitablement, en dit tout aussi long sur sa sensibilité quant à sa manière passionnée d’aborder le problème de l’orchestration lors de l’écriture d’une partition : « Aujourd’hui les orchestres partout dans le monde commencent à assumer une certaine grisaille de leur sonorité. Il est considéré démodé pour eux de présenter un son tonal resplendissant aux apothéoses brillantes et exhaltantes, pour les cordes de chanter, pour les bois d’être les acteurs principaux de la scène (musicale). Aujourd’hui tout s’inscrit dans une uniformité et une conformité sonores qui voient l’orchestre jouer tel un orgue aux registres bloqués pour la soirée entière…» (6)

La place que tient Herrmann dans les années 30 au sein de la communauté musicale américaine n’a en elle-même rien d’exceptionnelle. Les préoccupations du moment s’inscrivent dans ce qui est parfois désigné sous le terme « modernisme », et qui de manière notoire a créé dès les années 20 aux Etats-Unis une dynamique de créativité dans le domaine musical à laquelle Herrmann est d’autant plus exposé qu’elle prospère tout particulièrement dans les sphères cosmopolites new-yorkaises. On y parle dissonances, polyrythmie, polytonalité et expérimentations en tout genre, sans pour autant s’affranchir complètement des acquis de l’impressionnisme du début du XXe siècle, du romantisme du XIXe, jusqu’à faire même vivre un courant d’essence néoclassique, le tout, et c’est certainement là le plus important, dans un esprit d’appartenance nationale, en quelque sorte une démarche d’américanisation de la pensée musicale outre-atlantique. Dans ce cadre, aux Etats-Unis comme ailleurs dans le monde, la recherche de sonorités nouvelles et le recours à des combinaisons instrumentales inédites est une préoccupation pour bon nombre de compositeurs.

De ce foisonnement créatif, nul doute que Bernard Herrmann a su tirer les enseignements qui lui convenaient, y adjoignant des influences de son cru, en particulier un goût exacerbé pour la musique anglaise (Delius en tête). Il a également la chance d’assister, au Carnegie Hall, à plusieurs créations d’œuvres importantes parmi lesquelles, vraisemblablement, le Ionisation d’Edgar Varèse sous la direction de Nicolaï Slonimsky (7). Par ailleurs, à l’image d’Aaron Copland, son ami depuis 1928, Herrmann s’engage lui-même fermement en faveur d’une musique avant tout américaine, regrettant avec la virulence qui sera souvent la sienne par la suite que la plupart des orchestres de son pays soient placés sous la direction de chefs européens qui, tout illustres qu’ils soient, ne comprennent pas grand chose aux œuvres de Cowell, Antheil ou bien entendu Charles Ives dont il sera de tout temps un fervent défenseur. Ses premières œuvres quant à elles suscitent les plus vifs encouragements, en particulier ceux du compositeur Henry Cowell qui, dès 1933, inclut Herrmann dans son ouvrage American Composers On American Music et le dépeint comme « compositeur expérimentant dans le but de faire de l’orchestre un outil de polyphonie plus satisfaisant ».

A plusieurs milliers de kilomètres de là, Hollywood semble bien loin des turpitudes de la vie musicale new-yorkaise. De fait, les orchestres hollywoodiens se trouvent au cours dans années 30 dans une situation tout à fait semblable à celle où se trouvaient les premiers orchestres symphoniques américains, voués à leur création à ne perpétrer que la musique issues des grands maîtres européens. Au sein des grands studios que sont la Fox, la Warner, MGM, la Paramount ou la RKO, c’est le règne quasiment sans partage d’une tradition musicale issue du vieux continent et de ses illustres représentants, les Steiner, Korngold, Waxman et Tiomkin qui a eux seuls s’occupent de la quasi totalité des grandes productions de l’époque. Ils sont d’origine autrichienne, allemande ou russe, désormais installés aux Etats-Unis, et contribuent largement à façonner pour les studios américains un son dont on dira plus tard qu’il fut typique de l’Age d’Or.

En conséquence, la production musicale hollywoodienne est alors d’une très grande homogénéité en terme d’orchestration. A quelques (rares) exceptions près, producteurs et directeurs musicaux imposent à leurs films un modèle d’accompagnement musical basé sur la pleine et entière utilisation de la formation symphonique traditionnelle, issue du répertoire romantique, occasionnellement ornée au besoin d’instruments plus ou moins exotiques, à chercher généralement du côté des sections de percussions. Si la musique tient donc bel et bien une place enviable au sein de l’industrie cinématographique américaine, en témoigne au sein de chaque studio la création des fameux music departments, et malgré le fait que les partitions qui en sortent n’en soient finalement bien souvent pas moins admirables, le système mis en place, pensé pour produire à la chaîne plusieurs centaines de films par an, ne s’embarrasse déjà guère de considérations jugées superflues : le concept d’originalité, ou plutôt d’individualisation, sur le plan musical, est ainsi loin d’être une priorité. Il y a bien eu quelques tentatives de faire évoluer le langage musical hollywoodien et de le faire profiter des trouvailles de son temps (Stravinsky est contacté, Chostakovitch désiré) mais ces projets n’ont souvent pas été menés jusqu’à leur terme. George Antheil, premier véritable représentant de l’avant-garde américaine à s’essayer au cinéma, analysera en 1937 la situation à sa manière : « La musique hollywoodienne est, alors que j’écris ces lignes, une corporation fermée », avant de réaffirmer l’année suivante un certain optimisme : « Je crois encore que les producteurs et réalisateurs d’Hollywood souhaitent vraiment une nouvelle musique. » (8)

Lorsqu’il se tourne lui-même vers la Mecque du cinéma, emboîtant le pas d’Orson Welles pour son premier film, Herrmann partage avec d’autres l’idée que la constante uniformité des partitions d’un point de vue orchestral constitue un véritable obstacle à la création d’accompagnements musicaux véritablement distincts et originaux. Ainsi qu’il s’en expliquera plus tard (9), il estime alors qu’il est grand temps de rompre avec une quelconque tradition qui voudrait que seul un orchestre dans un effectif et une répartition standard soit utilisé. Il oppose ainsi l’orchestre des salles de concert, pensé depuis le XVIIIe siècle en fonction d’un répertoire précis d’œuvres à l’effectif constant, à l’orchestre de cinéma qui, de manière basique, n’exécute une partition que pour une seule représentation, l’enregistrement à destination des salles obscures. Dans ces conditions, Herrmann ne voit pas au nom de quoi une orchestration standardisée devrait être imposée de film en film, alors que les possibilités instrumentales sont en elles-mêmes, au cinéma comme ailleurs, infinies. Cette démarche s’inscrit elle aussi tout à fait dans ce qui caractérisera fondamentalement la musique du XXe siècle, à savoir qu’à une œuvre spécifique correspond une formation instrumentale non moins spécifique. Avec cette idée, la porte serait enfin grande ouverte, lorsqu’elle n’était au fond qu’à peine entrouverte, pour introduire de manière cette fois décisive le concept d’une orchestration pensée en fonction de l’image pour devenir un élément déterminant du discours musico-cinématographique, chaque partition donnant lieu à une démarche qui tienne étroitement compte des exigences du film auquel elle est destinée.

Ce qu’apporte Bernard Herrmann à Hollywood n’est donc en soi par une révolution, dans le sens où toutes ces préoccupations musicales ne lui sont pas, même aux Etats-Unis et encore moins, comme on l’a déjà dit, dans d’autres cinémas du monde, strictement personnelles. Ce qui fera par contre la différence, ce sont les conditions tout à fait exceptionnelles, elles, dont bénéficiera le compositeur, et ce dès Citizen Kane, obtenant d’emblée le droit d’orchestrer lui-même, et seul, ses partitions, quand le système impose déjà largement le recours aux orchestrateurs, ainsi que le droit de diriger lui-même les séances d’enregistrement quand cette tâche, habituellement, n’est dévolue qu’au seul directeur du département musical du studio producteur. Toutes les conditions sont ainsi réunies pour que, sous l’impulsion d’Herrmann, l’orchestration devienne enfin, et pour la première fois véritablement aux Etats-Unis, une force agissante du récit cinématographique. Le meilleur exemple pour s’en rendre compte est de constater avec quel brio il s’approprie, chose exceptionnelle chez lui, une œuvre écrite par un autre, en l’occurrence la valse Toujours ou Jamais d’Emile Waldteufel, utilisée à la demande de Welles pour The Magnificent Ambersons (La Splendeur des Ambersons). Empli de douceur dans sa forme la plus conforme, au violon sur fond de harpes, jusqu’à sa complète dissolution, au vibraphone, c’est par le truchement des orchestrations plus que par la simple manipulation de son écriture qu’il fait de ce thème musical un fil conducteur du récit, n’existant le temps d’un film que pour lui et avec lui.

Il ne fait aucun doute que l’expérience acquise par Herrmann dans les années 30 alors qu’il oeuvrait pour les productions radiophoniques de la CBS ait été déterminante dans la manière avec laquelle il envisageait l’approche instrumentale de ses partitions. Il a eu ainsi tout loisir de vérifier par lui-même combien le peu de moyens mis à la disposition d’un compositeur peut stimuler la créativité. « Songez », écrivit un jour Arnold Schöenberg, « que le piano ne peut en aucun cas changer son timbre et qu’un quatuor à cordes ne rassemble que trois instruments différents. Et pourtant leur littérature met en lumière une incomparable richesse de moyens d’expression. On peut même se demander si cette richesse est plus grande dans l’orchestre et si ce n’est pas l’économie de moyens imposée aux compositeurs par le piano et le quatuor qui les a contraint de tirer un parti extraordinaire de l’outil dont ils disposaient. » (10) Il pourrait être intéressant de se demander si Herrmann n’a pas quand il le souhaitait défini, au moins pour certaines de ses partition, un cadre à sa réflexion, fixant lui-même des limitations qui l’auraient en quelque sorte obligé à se surpasser constamment, et ce au-delà même du fait qu’il estime avant tout que l’utilisation d’un orchestre de grande ampleur est susceptible d’attirer de façon préjudiciable l’attention du spectateur. En 1941, alors qu’il travaille sur l’épisode intitulé Samson du programme radiophonique 26 By Corwin, Herrmann refuse ainsi l’opportunité qui lui est offerte, chose pourtant rare dans ce contexte, de travailler avec un grand orchestre : au lieu de cela, il choisit d’écrire sa partition pour quatre harpes, flûte, mandoline et guitare, soit un effectif réduit à sept musiciens seulement.

De la même manière, lorsqu’en 1952 le réalisateur Eliott Lewis lui propose de travailler pour un programme intitulé Crime Classics, des narrations d’une trentaine de minutes d’histoires vraies de crimes plus ou moins célèbres, le défi est tel qu’il ne peut que séduire Herrmann, même si celui-ci semble d’abord avoir exprimé des réticences à y participer. Le budget alloué à cette série radiophonique est en effet si faible qu’aucun crédit n’est à l’origine prévu pour la musique. Lewis finira néanmoins par obtenir de pouvoir disposer de trois musiciens jouant directement durant la transmission de l’émission, Herrmann réussissant pour certains épisodes à en soutirer exceptionnellement un quatrième. L’expérience ravira au final le compositeur qui, en fonction de chaque histoire, utilisera des combinaisons instrumentales spécialement adaptées : il réserve la plus conventionnelle aux crimes anglais, illustrés essentiellement par des vents (notamment le hautbois, la clarinette et le cor anglais), soutient la mort de Jesse James par l’intervention de quatre trombones, ou encore s’entoure de quatre percussionnistes pour accompagner l’assassinat d’Abraham Lincoln. Le compositeur Fred Steiner, qui dans un studio d’enregistrement voisin travaille pour un autre programme avec l’orchestre de la CBS, se dira plus tard « absolument abasourdi de ce qu’il (Herrmann) faisait avec trois musiciens, tellement c’était imaginatif et culotté ». (11)

Bernard Herrmann ne connaîtra jamais d’expériences aussi extrêmes au cinéma, mais ses préoccupations y seront fondamentalement les mêmes. Il est peu probable néanmoins que sa démarche ait été, comme il a parfois été dit, le fruit d’une volonté de casser à tout prix le modèle symphonique hollywoodien : Herrmann a simplement abordé très naturellement les problématiques du cinéma de son propre point de vue, comme il l’aurait fait dans n’importe quelle autre circonstance. Ce n’est d’ailleurs foncièrement pas tant le recours à une formation symphonique standard qu’il remet en cause mais plutôt la manière d’en utiliser les ressources. Tout au long de sa carrière, Herrmann emploiera ainsi beaucoup plus souvent qu’il n’est communément admis des orchestres dans un effectif et une configuration que l’on pourrait tout à fait juger classiques : néanmoins, lorsqu’il le fait, et c’est là l’important, c’est avant tout en cherchant à en tirer et exploiter divers sous-ensembles instrumentaux plus ou moins individualisés plutôt que d’en utiliser de façon permanente l’ensemble des sections. Ce qui pour autant ne signifie pas qu’il se sera strictement interdit cette dernière possibilité, qui au besoin s’avère tout à fait justifiée, comme en témoigne la plénitude orchestrale de partitions beaucoup plus conventionnelles à ce point de vue, à chercher plutôt du côté de films tels que Jane Eyre, The Ghost And Mrs. Muir (L’Aventure de Mme Muir) ou Prince Of Players (Le Prince des Acteurs).

Pour le reste, à l’opulence continuelle du son hollywoodien classique, Herrmann oppose le plus souvent des partitions aux orchestrations resserrées et pensées en fonction des scènes illustrées : il s’attache alors à créer pour chacune d’elles des textures orchestrales aérées, n’hésitant pas à recourir aux registres instrumentaux les plus faibles et les plus aptes à tolérer les fréquentes pauses de son discours musical. C’est principalement en cela que sa musique pour Citizen Kane a constitué pour certains une véritable révolution, le discours en question acquérant par cette voie une dimension jusqu’ici, il faut bien le reconnaître, pas ou peu exploitée au cinéma. Que l’on songe seulement à ce qu’il serait advenu de l’éblouissant final, si Herrmann tout au long de sa partition n’avait pas pris soin de varier et de limiter ses combinaisons instrumentales : ce sentiment de total accomplissement du récit, contenu en cet ultime tutti de l’orchestre, aurait-il eu le même impact si, comme l’aurait fait habituellement tant d’autres à Hollywood, il avait choisi d’employer une orchestration la plus large possible, de manière continue, du début à la fin du film ?

L’une des conséquences directes de l’utilisation de combinaisons réduites tient dans le fait que les partitions qui en résultent exigent, dans une certaine mesure, des instrumentistes des qualités qui sont habituellement l’apanage des seuls solistes, quand d’autres peuvent s’appuyer pour chaque section sur des effets de masse, lesquels présentent l’avantage de niveler les jeux de chacun au profit d’un ensemble et donc de gommer les imperfections individuelles. Avec le tempérament qui était le sien, il n’est pas difficile d’imaginer alors à quel point Herrmann pouvait être intraitable avec ses musiciens, ce qui lui vaudra bien sûr, au moins avec certains d’entre eux, quelques fameux déboires à l’issue plus ou moins fâcheuse. Jusqu’au terme de sa vie, il ne fera guère de compromis sur ce point. Même à quelques heures de sa mort, pendant les ultimes séances d’enregistrement pour le film de Scorsese, Taxi Driver, l’une de ses dernières foudres visera un timbalier dont le jeu ne le satisfait pas : « Frappez plus fort ! Si vous cassez ces satanées baguettes, je vous en achèterai une nouvelle paire ! » (12). De la même manière s’il n’obtient pas plus de quatre musiciens, comme on l’a vu, pour la série Crime Classics, il tient par contre absolument à les choisir lui-même parmi les solistes titulaires du L.A. Philharmonic plutôt que de piocher au sein de l’orchestre maison de la CBS.

Cette exigence de tous les instants qu’il imposait aux autres, Herrmann se l’infligeait tout autant à lui-même dès lors qu’il noircissait les portées de ses partitions. Soucieux d’obtenir lors des enregistrements les moindres détails de ses intentions musicales, il prenait un soin très particulier à faire figurer par écrit chaque indication de nuance, de dynamique, toute chose qu’il jugeait indispensable à la bonne exécution de ses œuvres. Là encore cette pratique n’est, dans un contexte cinématographique, pas chose si courante et nombreux sont ceux parmi les compositeurs de l’époque qui laissaient l’interprétation de leurs partitions dans un flou artistique que seule l’écoute des enregistrements originaux (utilisés pour les films) peut aujourd’hui dissiper. John Morgan et William T. Stromberg, dans leur travail pour le label Marco Polo, ont eu ainsi en maintes occasions tout loisir d’en faire les frais, mais dès lors qu’ils entreprennent de réenregistrer certaines pages signées Bernard Herrmann, ils trouvent des partitions extrêmement détaillées, comprenant nombre d’annotations de la main même du compositeur et qu’il suffit finalement de suivre à la lettre afin d’obtenir une interprétation censément conforme à ses souhaits : « (…) L’une des considérations principales lorsqu’on interprète Herrmann est de s’assurer que tous les accents, phrasés et dynamiques soient soigneusement, même exagérément, respectés.» (13) «Ses partitions sont plus détaillées que celle de n’importe quel compositeur travaillant à Hollywood. (…) il notait chaque note, chacune portant une indication, comment elle devait sonner, etc… Il était comme Sibelius, très minutieux. » (14)

Les indications d’Herrmann sont d’autant plus précieuses que celui-ci n’était pas avare d’effets instrumentaux de toutes sortes. En 1934, alors qu’il écrit pour la radio une musique illustrant un poème de Keats intitulé La Belle Dame Sans Merci, il complète sa partition d’instructions très précises, destinées aux musiciens, quant à la manière de jouer pour obtenir les sonorités voulues : « Placer de longues bandes de papier entre les cordes de la harpe pour adoucir sa sonorité» ou encore «Placer une règle sur les douze touches du piano situées au-dessus du do le plus aigu et jouer les autres notes de la main gauche ». Il poursuivra bien entendu cette pratique au cinéma, permettant par exemple aux cuivres de Garden Of Evil (Le Jardin du Diable) de reproduire très fidèlement le son venté qu’il a en tête, en spécifiant très précisément quelles harmoniques doivent être utilisées et ajoutant la mention « Note préparée et soufflée sans produire de son défini. »

Placer le travail harmonique au-dessus de toute autre considération lorsque l’on envisage l’œuvre de Bernard Herrmann semblerait à première vue légitime compte tenu du style de son écriture. Verticale, très divisée mais néanmoins, selon ceux qui la déchiffrent, toujours d’une très grande clarté, elle paraît tout à fait s’apparenter à celles des compositeurs dits impressionnistes, dont les noms pour certains sont d’ailleurs intimement associés à la propre sensibilité du compositeur new-yorkais. Christopher Palmer, l’un de ses proches amis dans les dernières années de sa vie, aurait pourtant certainement douté du bien-fondé d’une telle approche. « Il ne composait certainement pas au piano : tout au plus ne faisait-il que vérifier une progression harmonique. Malgré son admiration pour les compositeurs de l’Impressionnisme, l’harmonie – la science des accords – ne l’a jamais spécialement intéressé autant qu’elle a préoccupé Delius, Debussy ou Ravel, qui eux-mêmes composaient tous au piano. » (15) Le travail du compositeur sur le matériau sonore lui-même, du point de vue donc de l’instrumentation et de l’orchestration, semble alors presque inévitablement devoir monopoliser l’attention. John Morgan, préparant le réenregistrement de Garden Of Evil, (Le Jardin du Diable) fera un constat comparable : « Prenez un fragment non thématique de n’importe quelle partition d’Herrmann et jouez-le au piano. Je parie que l’auditeur lambda aura bien des difficultés à distinguer un fragment d’un autre, mais avec l’orchestration qui lui est associée, la musique prend alors vie et devient très spécifique de cette partition en particulier. » (16) Aussi, lorsque Royal S. Brown lui fait remarquer qu’il semble toujours avoir une conception instrumentale de ses partitions, Herrmann ne peut que renchérir avec force : « Toujours ! ». C’est dire alors la difficulté d’énoncer chez lui les principes nécessairement très généraux de sa pensée orchestrale.

Premier constat : Bernard Herrmann articule le plus souvent ses partitions autour des pupitres des vents, bois et cuivres, dont il fait alors le noyau de son orchestre. Cette pratique, encore une fois, le distingue de ses illustres collègues des années de l’Age d’Or qui, eux, ne s’affranchiront presque jamais de l’orchestre traditionnellement construit autour d’une base constituée du seul quatuor à cordes (premiers violons, seconds violons, altos et violoncelles) et qui confère à celles-ci un rôle dominant dans la conduite du discours musical. Une nouvelle fois, on peut se demander s’il s’agit de la part d’Herrmann d’une volonté réelle de remettre en cause la sempiternelle prééminence des cordes au sein de la scène musicale hollywoodienne, ou s’il n’est finalement question que d’intégrité musicale de la part d’un homme qui est avant tout un créateur. Quoi qu’il en soit, la hiérarchie instrumentale ainsi établie chez Herrmann ne laisse aux cordes qu’un rôle relatif, à l’image de leur sonorité globalement rendue fragile et ténue au sein de la masse orchestrale, en même temps qu’elle en devient peut-être plus pure, plus nette et directe lorsqu’elle est sollicitée. Ce dernier point se retrouve d’ailleurs accentué par l’estime toute personnelle qu’Herrmann vouait à la technique du vibrato et dont témoigne le bassonniste Don Cristlieb : « Au contraire d’un chef d’orchestre comme Alfred Newman qui adorait les cordes pleines d’intensité jouant avec beaucoup de vibrato, Herrmann voulait une sonorité froide avec presque aucun vibrato. Il a maltraité l’orchestre pendant une demi-matinée : Virez-moi ce son hystérique des cordes ! » (17) Herrmann se prive ainsi d’un effet habituellement très bien considéré, apportant selon beaucoup rondeur et vie, mais que lui-même assimile sans doute à une sorte de maniérisme qui l’insupporte, à une époque il est vrai où certains interprètes, musiciens d’orchestre ou solistes de renom, en usent et en abusent au point de flirter avec le mauvais goût.

Les cordes ainsi écartées du premier plan de la scène orchestrale, les vents imposent tout naturellement les atouts qui sont les leurs. En l’absence d’interaction marquée avec leurs rivales, ce qui dans une certaine mesure s’effectue plutôt en leur défaveur, leur sonorité en devient globalement plus claire et distincte, ouvrant du même coup des perspectives habituellement compromises. Leurs traits sont ainsi prêts à acquérir un statut nouveau, et notamment à mettre en valeur une vivacité naturelle des plus appréciables qu’Herrmann n’hésitera jamais à réclamer, en témoigne pour l’exemple l’extraordinaire chasse à l’homme de On Dangerous Ground (La Maison dans l’Ombre) dont le soutien, pour le moins dynamique, sera assuré par un ensemble ne comportant pas moins de huit cors, six trompettes, six trombones et deux tubas. De manière récurrente, il n’est d’ailleurs pas rare que le compositeur étende l’effectif de ses pupitres à vent, le plus souvent les cors en ce qui concerne les cuivres, et les clarinettes pour ce qui est des bois. Il est indispensable de remarquer à cette occasion que ces valeurs ajoutées n’ont jamais comme finalité d’accroître le volume sonore, mais que c’est bien avant tout d’une recherche de qualité de la matière sonore, en relation avec un contexte dramatique, dont il est question ici.

A l’inverse, un autre trait récurrent dans l’œuvre d’Herrmann tient dans l’absence notable (ou la quasi-absence pour certaines partitions) de pupitres entiers de l’orchestre, non sans que celle-ci trouve chaque fois une indéniable justification artistique et non simplement budgétaire comme il est parfois avancé, bien que le cas extrême de Psycho (Psychose) et de sa fameuse partition écrite pour une famille unique, tout retentissant qu’il soit, reste à ce propos sujet à discussions. Il se passera ainsi volontiers des cordes (entièrement pour Journey To The Center Of The Earth (Voyage au Centre de la Terre), Jason And The Argonauts (Jason et les Argonautes), ou partiellement pour The Wrong Man (Le Faux Coupable) dans lequel ne subsistent de ce pupitre que les contrebasses, mais aussi occasionnellement des bois, comme pour The Day The Earth Stood Still (Le Jour où la Terre s’arrêta).

D’une manière générale, il porte une attention particulière à l’utilisation des registres avec l’intention évidente de définir des plans sonores bien distincts. Il soigne notamment son utilisation des registres extrêmes, les alternant le plus souvent afin d’obtenir des contrastes tout à fait saisissants dans le contexte dramatique qui leur est associé, engendrant souvent de cette manière un insaisissable sentiment d’étrangeté qui marque durablement l’auditeur. C’est dans cette optique également qu’il se plaît à approfondir son écriture en faveur du registre grave des bois, l’opposant au besoin à un autre plus éclatant, ordinairement l’un de ceux des cuivres. Dans ce contexte, la percussion joue son rôle dans la mise en place d’arrières plans plutôt résonnants, mettant en valeur notamment l’un des instruments préférés du compositeur, le vibraphone. On notera enfin qu’Herrmann aura volontiers exploité un goût particulier pour des sonorités voilées ou bouchées, ayant pour cela très souvent recours aux sourdines, spécialement celles des cuivres (et en particulier des cors), même s’il semble n’avoir en fin de compte jamais été pleinement satisfait de leurs effets. Au final, c’est donc bel et bien par l’orchestration, rejoignant ainsi la mise en place sonore chère à Debussy, qu’Herrmann laisse avant tout s’exprimer un impressionnisme exacerbé, que l’analogie entre timbre et couleur semble décrire d’autant mieux qu’il a lui-même tenu un discours particulièrement explicite : « La couleur est très importante (…) L’orchestration est comme une empreinte digitale (…) Je ne comprends pas ceux qui laissent quelqu’un orchestrer à leur place, ce serait comme laisser quelqu’un mettre la couleur sur vos peintures. » (18) Et de s’interroger alors… De la noirceur du prélude de Citizen Kane aux mondes très hauts en couleurs des productions du tandem Schneer / Harryhausen, la couleur orchestrale est-elle, dans une large mesure chez Herrmann, le pendant de la couleur de l’image ?

Si, pour illustrer cette thèse, il ne fallait choisir qu’une partition, l’exemple qui viendrait alors le plus volontiers à l’esprit serait incontestablement celle qu’Herrmann composa pour Psycho (Psychose), dont l’illustration notoire a été confiée au seul orchestre à cordes. Le passionné parcourant assidûment la littérature hitchcockienne ne devrait avoir aucun mal à croiser des propos parlant d’une musique supposée monochrome, reflet du noir et blanc du film, en apparence encouragés en cela par les notes que le compositeur lui-même laissera en 1969 au dos de l’un de ses enregistrements : « En n’utilisant que les cordes, j’ai senti que j’étais capable de compléter le noir et blanc de l’image du film avec un son lui-même noir et blanc. » (19) De la même manière si, sur le plan stylistique, les mêmes écrits trouvent souvent à rapprocher cette partition du Divertimento pour cordes de Bela Bartok (en omettant du même coup de signaler une œuvre antérieure, une sinfonietta pour cordes signée Herrmann lui-même), il pourrait s’avérer tout à fait judicieux, considérant l’emploi des seules cordes, d’évoquer Stravinsky : après tout, n’a-t-on jamais qualifié le ballet Apollo Musagète de « ballet blanc (…) confié à un orchestre monochrome ». (20)

Certes, Herrmann se prive pour Psycho du chatoiement de timbres qu’offre l’habituel orchestre symphonique. Pour autant, jusqu’à quel point peut-on parler de monochromie ? Plutôt que de n’apporter (de manière finalement très redondante) que de simples dégradés du noir au blanc, le but d’Herrmann n’est-il pas a contrario de fournir justement à l’image les couleurs dont celle-ci ne peut se parer ? Et s’il impose bel et bien une limitation à son approche qui soit le pendant de celle de l’image (l’homogénéité des timbres des cordes et le noir et blanc), et puisqu’il n’a jamais été exclu que des considérations budgétaires aient pu guider ce choix, ne peut-on supposer qu’en décidant de recourir aux seules cordes il s’agit avant tout pour lui de faire appel au pupitre de l’orchestre dont on admet sans peine qu’il offre en lui-même le plus de possibilités de traits, d’expressions, de nuances… et donc de couleurs ? Et d’en revenir alors à Schöenberg : La couleur ne résulte pas de la variété des instruments pour lesquels on écrit, elle résulte de la façon dont on les utilise. Ce qu’il faut ici, ce n’est pas l’habileté de l’orchestrateur, mais bien l’habileté du compositeur.» (21) La partition du compositeur pour Psycho n’apparaîtrait-elle pas comme la marque indubitable d’un coloriste musical hors pair ?

Du coup, c’est peut-être à la partition de Fahrenheit 451 que revient le droit de revendiquer dans une large mesure le statut d’une musique monochrome. Si là aussi l’habitude a été prise de la rapprocher de celle de Psycho, pour à la fois des raisons esthétiques (la prééminence des cordes) et référentielles (l’admiration de Truffaut envers Hitchcock, alors qu’en cela le simple choix de recourir aux services d’Herrmann suffit en soi), on ne peut que constater à quel point l’utilisation des cordes, alliées à la harpe et à la percussion, confère à l’image, beaucoup plus sûrement que Psycho, l’impression d’une uniformité grise, répondant sans doute ici à l’une des principales directives que le réalisateur français confiera à son compositeur : « La musique sera abondante et importante, mais nous convenons avec Bernard Herrmann qu’elle ne devra rien signifier. » (22)

Du reste, il ne semble pas insensé de penser que le travail de Nicholas Roeg sur l’image, et notamment le rendu des teintes rouges, véritable thématique visuelle, n’ait pas échappé à Herrmann et que celui-ci, respectueux de ce choix esthétique fort, responsable pour une large part de l’identité du film, n’ait pas souhaité en gâcher l’impact et ait plutôt cherché à en rehausser l’effet par l’emploi d’une texture orchestrale aux tons neutres. Au bout du compte, la partition de Fahrenheit 451 pourrait donc apparaître beaucoup plus monochrome que ne l’est en réalité celle de Psycho. Du prélude de Citizen Kane aux dernières mesures de Taxi Driver, le monde musical que l’on associe le plus volontiers à Bernard Herrmann est celui de la nuit, donc symboliquement celui de la mort. Cette thématique de la noirceur que le compositeur rencontrera sous une forme ou une autre (urbaine et violente, pastorale et poétique, …) à maintes reprises dans sa carrière, tant au cinéma, à la radio et la télévision qu’au sein même des arguments de certaines de ses pièces de concert, imposera dans son œuvre une instrumentation singulière, sorte de signature musicale et, dans bien des cas, véritable assise de son travail d’orchestration.

Parmi les instruments presque invariablement pour cela mis en valeur, des bois dans leur registre le plus grave : celui, sans éclat et dramatique, des clarinettes et particulièrement des clarinettes basses, ainsi que celui, plus puissant, des bassons ; des cuivres, également dans leur registre grave : cors et trombones, souvent soutenus d’au moins un tuba, d’autant plus obscurs que leur sonorité naturellement ouverte est généralement contrariée par l’emploi des sourdines ; et finalement, parmi la percussion, une ou plusieurs timbales, en touches minutieuses dans le pianissimo. Voilà peut-être pour Herrmann, dans la palette de ses couleurs orchestrales, le noir dans sa combinaison idéale, telle une base encore malléable à partir de laquelle il peut travailler, avec la plus grande finesse, ses jeux de couleurs et de lumières.

A ce titre, le prélude de Citizen Kane reste à bien des égards un exemple d’une pertinence étonnante… Herrmann y crée en effet de fabuleux clairs-obscurs propres à véhiculer une charge dramatique que la photographie du film elle-même ne peut seule entièrement assumer. Le compositeur offre à entendre à cette occasion sans doute l’obscurité musicale la plus absolue qu’il a de sa vie eu loisir d’explorer : de la base exposée ci-dessus, il conçoit par extension de véritables ténèbres, et atteint par là même cet étrange vide de mort et de futilité qu’il souhaite avant tout évoquer. L’orchestration est donc approfondie inexorablement dans le registre grave et sombre : il joint ainsi à son effectif de base contrebasses (les seules cordes) et contrebassons (les sonorités les plus basses de l’orchestre), quatre flûtes basses (parmi la douzaine qu’il emploiera pour cette partition). Tout n’est ensuite qu’affaire de clarté surgissant au sein de cette parfaite obscurité : la lueur du vibraphone et de sa sonorité lunaire, l’irruption des trompettes qui, même bouchées, sonnent un instant l’éclat de la puissance avant qu’un roulement de timbales viennent souffler la flamme de la vie…

Ce noir herrmannien est ainsi perceptible dans une majorité écrasante de ses partitions, soit qu’elle en gouverne le récit musical dans sa globalité (The Ghost And Mrs. Muir, The Wrong Man, Voyage To The Center Of The Earth, The Moat Farm Murder ou, hors cantate, The Man Who Knew Too Much [L’Homme qui en savait trop]), soit qu’elle en guide au moins certaines scènes-clefs (telles la veillée funèbre de The Snows Of Kilimanjaro (Les Neiges du Kilimandjaro), les exemples ici étant innombrables). A sa charge ensuite pour chacune d’elles de peaufiner les éclairages et d’y mêler, avec plus ou moins de luxe, les coloris que le propos réclame.

Notons que dans ce cadre Herrmann est à l’évidence tout aussi libre de refuser au besoin à sa teinte de base une de ses composantes, totalement (les bois graves dans l’épisode The Jar de la série Alfred Hitchcock Presents, les cuivres dans l’épisode Knife In The Darkness de la série Cimarron Strip) ou partiellement (The Kentuckian (L’Homme du Kentucky) où du pupitre des cuivres ne subsistent que les cors). Voilà qui, à l’évidence, amène l’auditeur à se demander alors s’il n’existerait pas quelque autre principe qui guiderait, de manière plus ou moins systématique, ou du moins récurrente, les choix instrumentaux du compositeur, et donc à appréhender directement l’un des aspects les plus évidents de ses orchestrations, à savoir la particularisation instrumentale liée à une forme de symbolisme voire de personnification. Sur ce point, comme tant d’autres, et s’il ne remet bien sûr pas en question des usages établis par des siècles de composition musicale, Bernard Herrmann s’engagera là aussi à exploiter les qualités expressives de chaque famille d’instruments de manière à concilier le plus possible ses propres obsessions musicales aux exigences cinématographiques qui se présentent à lui.

Bernard Herrmann n’hésite pas pour autant à recourir à des évocations instrumentales très conventionnelles, à l’identification immédiate et évidente : ce sont ici des scènes pastorales (The Trouble With Harry [Mais qui a tué Harry ?], The Ghost And Mrs Muir) qui, de manière tout à fait traditionnelle, se voient confiées aux bois (flûtes, clarinettes, hautbois…). Ce sont là des visions de l’Olympe (Jason And The Argonauts [Jason et les Argonautes]) qui permettent aux harpes de retrouver leur rôle d’antan au sein de lumineux tableaux célestes, tandis qu’en d’autres lieux (Citizen Kane, The Man Who Knew Too Much) les mêmes harpes imposent un rythme régulier de métronome, témoignant du temps qui défile sous les yeux des personnages. C’est aussi le cor, équivalent évident d’une corne (The Kentuckian) qui, en elle-même, suffit à l’image à véhiculer son symbolisme propre (l’initiation d’un enfant et son passage à l’état adulte)… Le compositeur trouvera également à plusieurs reprises prétexte à attacher spécifiquement à un ou plusieurs personnages un instrument soliste : le violon, diabolique comme jamais pour l’inquiétant Mr. Scratch (All That Money Can Buy) ; la viole d’amour, dont le timbre voilé convient à Herrmann aussi bien pour évoquer la perception altérée d’une aveugle (On Dangerous Ground) que, plus tard, la sexualité refoulée d’une vieille fille (Night Digger, pour lequel Herrmann trouve également à faire entendre son homme à l’harmonica) ; la contrebasse, logique compagnon de la détresse d’un contrebassiste de jazz accusé à tort (The Wrong Man)…

Aux côtés de ces exemples, dont il serait vain et fastidieux d’en dresser un catalogue qui se voudrait exhaustif, il est tout de même dans l’oeuvre d’Herrmann des grandes thématiques instrumentales récurrentes beaucoup plus singulières. Ainsi, qu’il s’agisse pour lui de suggérer l’inexorabilité de la Mort, et c’est le plus souvent aux clarinettes basses que revient la tache d’en signifier l’imminence ou la simple présence : c’est en ce sens que ces instruments imposent tout naturellement leurs pianissimi mortifères alors que Charles Foster Kane rend son dernier souffle et qu’ils scellent, omniprésents et sous-jacents tout au long de la partition, la destinée amoureuse de Lucy Muir ; par leur intervention aussi, une poursuite dans un marché de Marrakech ne fait plus guère de doutes quant à son issue, forcément fatale (The Man Who Knew To Much) tandis qu’une poupée semble, elle, n’être animée qu’à des fins funestes (The Living Doll, 126ème épisode de la série The Twilight Zone). Et quel autre timbre que celui des clarinettes basses pour accompagner un homme sur la tombe d’une femme disparue (Vertigo [Sueurs Froides]) ou saisir l’humour macabre de l’imbroglio qu’engendre la découverte d’un corps (The Trouble With Harry).

C’est ensuite aux seuls cuivres (les cors en particulier), en groupes plus ou moins étendus, qu’Herrmann laisse le soin d’évoquer au mieux la violence (qu’elle soit physique ou psychologique) la plus implacable et destructrice, celle qui mène, sourde avant la tempête, au carnage (Taxi Driver) ; celle qui dévaste, soudaine et cruelle, les sentiments (Vertigo) ; celle, nécessaire et indispensable, pour rappeler combien il n’est pas si facile de tuer un homme (Torn Curtain [Le Rideau Déchiré], partition rejetée)… Ainsi le compositeur en vient-il à confier également au timbre féroce de ces instruments le soin de personnifier la violence la plus abjecte, en leur laissant l’insigne mais terrible honneur d’incarner le Mal en personne, charriant la brutalité urbaine la plus extrême (On Dangerous Ground), le sadisme le plus intolérable (Cape Fear [Les Nerfs à Vif]) ou l’emprise la plus démoniaque (Alfred Hitchcock Presents : The Jar). Les cordes quant à elles, au-delà du simple rôle qui leur est habituellement dévolu au sein du cinéma hollywoodien (la romance, le sentiment amoureux) se voient attribuer plus largement l’aspect humain sous toutes ses formes. Aussi, lorsque Herrmann commente sa partition pour Journey To The Center Of The Earth, affirmant qu’il voulait « créer une atmosphère avec absolument aucun sentiment humain. » (23), il est symptomatique de constater qu’il décide pour cela de chasser entièrement cette section de son orchestre.

De fait, partant de ce postulat, l’absence ou la présence plus ou moins accentuée des cordes selon les partitions souligne chaque fois le statut du facteur humain. La série télévisée The Twilight Zone (La Quatrième Dimension) illustre parfaitement ce rôle : pas de cordes dans The Lonely, un épisode où un condamné purge sa peine seul, isolé sur une planète désertique, ni dans Eye Of The Beholder où l’humanité du visage est considérée comme anormale ; a contrario, uniquement des cordes dans Walking Distance où un homme retrouve le chemin de son enfance. Sur un autre registre, l’orchestre de Farenheit 451 semble constitué pour rappeler qu’il est avant tout question d’humanité, opposant aux cordes froides et mécaniques d’une population sous contrôle celles, discrètes et au lyrisme touchant, de la communauté des hommes-livres. Ailleurs, s’il laisse au besoin violons, altos, violoncelles et contrebasses céder au romantisme (Jane Eyre, The Ghost And Mrs. Muir), Herrmann aime particulièrement à solliciter leur mordant pour figurer esprits déments et désordres psychologiques de toute nature : on mesure alors sans peine combien la musique de Psycho apparaît avant tout comme une exploration de l’âme humaine, tout comme peut l’être celle de Cape Fear (la pression psychologique des cordes, alliée à la violence des cuivres).

Enfin, comment omettre de citer l’un des instruments fétiches du compositeur, le vibraphone, qui bien souvent se charge, avec toute la sensibilité requise, d’évoquer le souvenir : le Rosebud de Kane, la splendeur passée des Ambersons, les douleurs refoulées de Vertigo… « Bill Robson avait besoin d’un iceberg (…) qui chuterait dans l’océan dans un triste soupir. C’était pour son programme radio du Columbia Workshop. Un nouvel effet sonore. C’est ce que tout le monde croyait. Mais Bill n’a pas fait appel au département des effets sonores de la CBS pour cet iceberg. Il décrocha son téléphone et appela un petit bureau au seizième étage de l’immeuble de la CBS : Eh, Benny ? (…) Voudrais-tu m’écrire un iceberg s’il te plaît ? » (24) Si l’anecdote est savoureuse, elle témoigne surtout parfaitement de la précocité de l’une des préoccupations essentielles d’Herrmann lorsque l’on sait que l’article d’où est issu cet extrait a été rédigé en 1936 pour Screen and Radio Weekly par la (future) première épouse du compositeur, alors que celui-ci n’est donc âgé que de 25 ans. De fait, ultime aspect particulièrement caractéristique de son œuvre, la conception instrumentale selon Bernard Herrmann amènera très souvent ses partitions à des frontières où effet musical et effet sonore se rejoignent, et se confondent…

Conscient, dès le début de sa carrière radiophonique, du rôle et de l’importance de l’interaction entre musique et son, Herrmann prendra l’habitude de collaborer étroitement, dès qu’il le jugera nécessaire, avec les techniciens des effets sonores. Les occasions ne manqueront pas et les scripts ingénieux du Columbia Workshop seront souvent prétextes à des manipulations variées, de la plus simple à la plus sophistiquée : figurer le tic-tac d’une horloge en créant l’effet grâce à un cor, un piano et des blocs chinois (Ecce Homo) ; faire d’outils de menuiserie (scies, marteaux) un véritable ensemble instrumental (The House That Jack Didn’t Build) ; faire entendre une troupe armée jouer le Yankee Doodle à l’intérieur d’une bouteille, ce qu’Herrmann opère en réorchestrant le célèbre air pour cordes, bois et célesta et en filtrant en direct le son de cet ensemble placé dans un studio annexe ; évoquer le pas lourd et terrible de quelques géants divins en utilisant conjointement deux studios placés à des étages différents, l’un accueillant un orchestre complet aux multiples percussions, l’autre (situé immédiatement au-dessous) laissé à l’intention d’un technicien, tout ce petit monde opérant alors de manière répétée à un même signal qui voit Herrmann lancer son orchestre en un fortissimo assourdissant tandis que le technicien traîne un lourd sac de pierres d’un bout à l’autre de son espace (Gods Of The Mountain).

La préoccupation d’Herrmann perdurera tout naturellement au cinéma et à la télévision. Dans ce cadre, c’est bien sûr pour le cinéma fantastique et de science-fiction qu’Herrmann a confectionné ses orchestrations, non pas les plus colorées (gardons à ce sujet Psycho [Psychose] en tête), mais les plus chatoyantes et changeantes. Le compositeur a du reste parfaitement décrit le rôle de sa musique en ces circonstances, arguant notamment qu’elle était « appelée à suppléer ce que les techniciens (des effets spéciaux) avaient accompli et surtout ce qu’ils étaient incapable de faire. » (25) Le résultat tient d’abord en la création de véritables arrière-plans musicaux visant à soutenir sur le plan sonore l’environnement physique suggéré : les fonds marins de Beneath The 12-Mile Reef (Tempête sous la Mer), où la pression est rendue palpable par l’habile association des bas registres des vents, des percussions, d’une basse électrique et d’un orgue, tandis que neuf harpes se chargent d’animer l’élément liquide ; l’immensité des grottes dans Journey To The Center Of The Earth (Voyage au Centre de la Terre), pour lesquelles Herrmann simule l’effet de réverbération grâce aux propriétés particulières du vibraphone ; l’océan souterrain du même film, dont le flux et reflux des vagues, écrasées dans ces profondeurs, sont figurées par de simples glissendi de timbales, en lieu et place de la harpe habituellement dévolue à cette tache…

L’aspect le plus spectaculaire vient ensuite : au-delà des seuls effets sonores, Bernard Herrmann aura pris chaque fois à sa charge d’animer à sa manière les créatures présentes à l’image, chacune d’entre elles se voyant attribuer une association instrumentale propre qui, selon sa dynamique d’ensemble et sa consistance sonore, leur insuffle un supplément de vie décisif à leur crédibilité : effets de pédale de harpes et glissendi de timbales et de cuivres pour la pieuvre géante de Beneath The 12-Mile Reef ou quatuor de tubas et glissendi de timbales pour GORT, l’iconique robot de The Day The Earth Stood Still (Le Jour où la Terre s’arrêta). C’est un caméléon géant (Journey To The Center Of The Earth) qui offre également à Herrmann l’opportunité d’utiliser un instrument qu’il a découvert dans le traité d’orchestration de Berlioz, une sorte de cornet contrebasse appelé serpent dont la sonorité nasale très particulière lui permet de mimer en quelque sorte le cri de l’animal au sein de sa partition. Puis viennent bien sûr les merveilleuses créations visuelles du magicien Harryhausen et leurs homologues musicaux : cyclope (grognements de cors et de tubas, roulements sourds de deux jeux de timbales, percussions de toutes sortes), dragon (trombones et tubas imposants, timbales et piccolos), femme-cobra (cuivres, bois, glockenspiel et piccolos stridents), colosse de bronze (cuivres éclatants, timbales martelées et cymbales puissantes), harpies (piccolos agités, harpe, bois, trompettes et trombones lancinants) et autres animaux géants, oiseaux (pépiements de vents, cloches, harpes et cuivres) ou insectes (trémolo de cordes, de bois et de cuivres).

Tout à fait conscient du rôle essentiel des compositeurs avec lesquels il a travaillé (Herrmann en tête), Ray Harryhausen ne laissera ainsi jamais passer une occasion de leur rendre hommage : « J’aimerais insister pour dire à quel point la musique est importante. Sans l’imagination et la créativité de merveilleux musiciens comme Miklos Rozsa, Bernard Herrmann ou Jerome Moross, ces petits pantomimes n’auraient pas autant d’ampleur. » (26) Chez Herrmann, le choix de l’instrumentation et les effets d’orchestration qui en découlent sont en première ligne, et le synchronisme plus ou moins marqué nécessairement attaché à ce rapport particulier entre effet musical et image fait alors entrer les partitions du compositeur dans le domaine de la musique plus purement imitative. Comment ne pas alors avoir en tête la danse macabre pour percussions (xylophones, castagnettes, fouet…) composée pour cette scène anthologique où un squelette affronte Sinbad en un duel endiablé… A ce propos, il est intéressant de noter que l’arrivée de Sinbad sur l’île de Colossus est marqué par la vue de squelettes, pendus à des rochers, faisant entendre des cliquetis caractéristiques (effet sonore) sous l’action du vent ; plus tard, ces cliquetis trouvent donc leur équivalent musical.

A côtés de ces caractérisations instrumentales de créatures imaginaires, il est des effets plus discrets qui n’en sont pas moins tout aussi significatifs. Dans The 7th Voyage Of Sinbad (Le 7ème Voyage de Sinbad), pour poursuivre dans cet exemple, l’apparition du génie dans un nuage bleuté s’accompagne d’un frémissement de cordes parfaitement synchrone. Plus subtile encore, une figure musicale du même ordre peut tout à la fois soutenir l’effet visuel de la manière la plus évidente et l’enrichir pourtant d’un symbolisme éloquent : des bois entamant une gamme descendante, opposés à des violons et un vibraphone amorçant une gamme ascendante, et c’est en quelques secondes d’un simple et parfait geste musical qu’Herrmann renforce à la fois l’effet visuel (le rapetissement d’une princesse) et marque l’entrée irrémédiable du récit dans la plus pure fantasy. Si les exemples les plus conformes (ou du moins les plus aisément identifiables) à cette idée d’une conception instrumentale aux finalités plus sonores que purement musicales (au sens traditionnel du terme), se rencontrent sans nul doute dans les productions du cinéma fantastique auxquelles a notoirement participé Herrmann, il ne peut pour autant être question de restreindre cette approche aux seuls thèmes de la fantasy et de la science-fiction. On s’amusera ainsi à relever au sein de bien de ses partitions les objets musicaux qui de cette manière relèvent surtout de l’effet sonore. En fait, on ne saurait même trop insister pour affirmer combien on touche ici au cœur même du processus créatif du compositeur, au point de se demander si, dans une très large mesure, les partitions de sa carrière n’ont pas été guidées avant toute autre considération par le façonnement, à des fins purement sonores, de la matière orchestrale mise à sa disposition, matière sur laquelle seulement par la suite viennent se greffer les développements mélodiques et les constructions rythmiques.

Aussi, lorsqu’il aborde l’évocation folklorique, c’est avant tout dans la manipulation des timbres de l’orchestre qu’Herrmann inscrit son écriture. Pour Anna And The King Of Siam (Anna et le Roi de Siam), il étudie la musique traditionnelle balinaise et entreprend avant tout de rendre les sonorités des gamelans (ensembles instrumentaux typiques, essentiellement composés de métallophones) par le biais des instruments de l’orchestre symphonique. Au final, si sa partition inclut effectivement d’authentiques fragments mélodiques tirés de ses recherches, l’orchestre reste bel et bien le principal vecteur de l’allusion folklorique. Voilà encore et surtout ce qui pourrait expliquer le goût d’Herrmann pour des introductions (préludes) destinées à marquer durablement le spectateur, dès les premières images du générique, et qui reposent moins sur une exposition purement thématique que sur la mise en œuvre d’une sorte de stimulus sonore plus ou moins intense. « Une impression de magma uniforme sorti des profondeurs de la terre… » (27), c’est ainsi par exemple que Jean-Pierre Berthomé et François Thomas décrivent le prélude de Citizen Kane. Et rappelons-nous les propres paroles d’Herrmann à Brian De Palma, qui n’envisage aucune musique pour le générique de Sisters (Sœurs de Sang) : « Je vais vous écrire une introduction, longue d’une minute et vingt secondes. Elle les clouera dans leur siège jusqu’à votre scène de meurtre. J’ai dans l’idée d’utiliser deux synthétiseurs Moog ». (28)

Le recours d’Herrmann à la lutherie électrique ou électronique semble d’ailleurs trouver ses racines dans cette même volonté de marquer l’auditeur-spectateur sur un plan avant tout sonore : les thérémines de The Day The Earth Stood Still, les orgues Hammond de Journey To The Center Of The Earth, les Moog de Sisters et de It’s Alive (Le Monstre est Vivant), sans oublier l’intérêt remarquable du compositeur pour le trautonium, appareil servant à déformer les enregistrements de cris d’oiseaux dans The Birds (Les Oiseaux), et sa volonté absolue de s’impliquer totalement dans son utilisation au sein du film quand bien même celui-ci ne nécessite aucune partition de sa part.

Et tout cela, il devient maintenant évident qu’Herrmann l’effectuait de manière innée, naturelle et profondément instinctive. Pour s’en convaincre, quel meilleur exemple que la célèbre scène de douche de Psycho ? Que n’a-t-on pas dit sur les stridences de cette séquence, sans doute la plus connue du répertoire du compositeur, usée jusqu’à l’os à force d’interprétations de toutes sortes : lames pénétrant les chairs, cris d’oiseaux, thématique de la déchirure… Pourtant, il est frappant de constater qu’un simple mot suffit à Herrmann pour qualifier cette scène : Terreur. Et il s’étonne même lorsqu’on lui demande comment il a créé l’effet de stridence : « Les gens rient lorsqu’ils apprennent qu’il s’agit seulement de violons, et c’est intéressant selon moi. Cela montre qu’ils sont tellement blasés que si vous leur donnez de l’eau glacée, ils vont se demander de quel champagne il s’agit. Ce sont seulement des cordes faisant quelque chose que tout violoniste fait tout le long de la journée chaque fois qu’il accorde son instrument. L’effet est aussi banal qu’un glaçon. » (29)

Parler instrumentation et orchestration, à une époque où la question du son au cinéma soulève encore de vraies problématiques, permet immanquablement d’aborder le domaine des techniques d’enregistrement. Car comme le faisait remarquer le compositeur français Georges Van Parys : « Le microphone est un petit animal très susceptible qui s’accommode mal de certaines sonorités (…). Mais c’est là le domaine de l’ingénieur du son. Le compositeur, à partir de cette minute, n’a plus rien à faire, plus rien à dire ; il rappelle un peu le père malheureux qui viendrait livrer son enfants à des mains étrangères, sans aucun espoir de reprendre la moindre parcelle de son autorité sur lui. L’enregistrement de la musique, c’est quelque chose comme une prise de voile, un départ pour des pays dont on ne revient pas. On peut se retrouver au Ciel, bien sûr ; mais il y a aussi l’Enfer. »

Dans un cadre d’étude plus large, il serait également bon de savoir dans quelle mesure certaines restrictions d’enregistrement ont pu ainsi jouer leur rôle dans la genèse de ce son relativement uniforme qui caractérise le cinéma hollywoodien classique. Laissons à chacun le soin de juger aujourd’hui de la pertinence du constat que Van Parys faisait à la fin des années 40 : « Les cuivres sont à éviter soigneusement dès qu’une musique se superposera à un dialogue. Les Américains l’ont si bien compris que, depuis longtemps, ils se servent, pour leur sonorisation, de très importants orchestres, dont les cuivres sont exclus presque totalement, certains bois l’étant partiellement (notamment le hautbois, qui est souvent un instrument peu phonogénique). En revanche, ils utilisent les grandes masses de cordes et ont une prédilection particulière pour les instruments au timbre grave : basson, cor anglais, clarinette basse. » (30)

Au début des années 30, les premiers microphones destinés aux enregistrements des orchestres de cinéma présentaient, comme ailleurs, de nombreux inconvénients et certaines sonorités, en particulier celles des violons, des cors et des timbales, en pâtissaient considérablement. On imagine alors sans peine quel sentiment de frustration certains compositeurs pouvaient tirer de leurs expériences cinématographiques, mais rares sont ceux pourtant qui parmi eux tentèrent de tenir compte de ces problèmes dans l’élaboration d’orchestrations qui leur seraient véritablement personnelles. L’un des pionniers dans ce domaine fut un ingénieur du son, devenu lui-même compositeur, du nom d’Eric Sarnette. S’attelant d’abord à travailler à l’enregistrement d’instruments peu usités (tels les saxhorns et saxtrombones, oubliés aujourd’hui), il en vint très vite à plaider pour de constantes restructurations de l’orchestre lorsque les œuvres interprétées étaient vouées à être enregistrées. « Pratiquement, c’est la prise de son qui constitue la qualité la plus précieuse. », écrira-t-il. (31)

Les premiers compositeurs à prendre le problème en compte ne sont pas américains, et d’ailleurs en rien issus du milieu cinématographique. En Angleterre, Arthur Benjamin, qui pour les films auxquels il collabore n’étend que rarement ses formations orchestrales au-delà d’une vingtaine de musiciens, décide de le contourner en amont, au stade de l’écriture : il choisit de minimiser le rôle des cordes dans la conduite de ses lignes mélodiques, évite surtout l’emploi des timbales et fait appel au tuba ou au piano pour appuyer les pizzicati des contrebasses. Pour ses compositions pour Eisenstein, le russe Sergei Prokofiev s’implique au moment des sessions d’enregistrement, suggérant lui-même le placement de l’orchestre autour du micro, allant même jusqu’à le scinder en plusieurs ensembles distincts, dans différents studios, ceci afin de pouvoir contrôler les niveaux d’enregistrement pour chacun d’entre eux et d’obtenir un rendu de ses partitions qui soit avant tout en adéquation avec l’image. Aux Etats-Unis, George Antheil semble avoir été, dès 1938, l’un des premiers à amorcer la réflexion : « La bande-son d’un film évolue dans le monde du microphone. Les orchestrations devraient être pensées pour ce microphone, et non pour quelque banal ou astucieux arrangement d’instruments. Très souvent, un seul d’entre eux, dont le volume serait amplifié, produit un plus magnifique et radical effet que l’ensemble d’un orchestre jouant fortissimo ; du reste, de tels fortissimos doivent toujours être atténués, et ils sonnent en fait souvent très faiblement. »

Et Bernard Herrmann dans tout cela ? « La bande-son d’un film est un moyen d’expression d’une exquise délicatesse ; avec une prise de son adéquate, un simple solo de flûte, la vibration d’une grosse caisse ou la sonorité de cors bouchés peuvent souvent de loin être plus convaincants qu’une cinquantaine de musiciens jouant de concert. » Ces propos témoignent d’un raisonnement tout à fait similaire à celui exprimé, peu de temps avant lui, par Antheil : Herrmann est donc là encore parmi les tous premiers compositeurs de cinéma américains à se soucier de la question. Une nouvelle fois, son expérience dans le domaine radiophonique n’y est pas étrangère : quoi de plus normal d’ailleurs lorsque l’on travaille pour un média bâti autour de l’utilisation d’un microphone ! Herrmann deviendra donc très vite un habitué des salles de mixage : à l’image de Prokofiev, sa préoccupation principale est alors avant toute chose de veiller à ce que l’enregistrement rende compte des intentions de ses partitions de la manière la plus exacte possible mais aussi, au besoin, de savoir tirer parti de l’outil lui-même pour créer des effets impossibles ou du moins difficiles à obtenir dans des circonstances traditionnelles.

Il fera ainsi à plusieurs reprises appel à la technique des enregistrements séparés pour obtenir en particulier les climats oniriques de certaines séquences et ce, au cinéma, dès Jane Eyre, ou créer divers effets plus spécifiques, tel le violon satanique de All That Money Can Buy (Tous les Biens de la Terre). Cet épisode est par ailleurs très révélateur de la mentalité d’Herrmann : alors que ce violon obéit tout à fait aux conventions en personnifiant de manière évidente le personnage du Diable, Herrmann choisit néanmoins de pousser le symbolisme plus loin en créant un air musical qu’un seul instrumentiste ne pourrait seul jouer : il fait alors enregistrer un violoniste quatre fois, séparément, sur un air bien connu intitulé Pop Goes The Weasel, puis combine les quatre pistes d’enregistrement pour donner l’impression que le morceau final, fourmillant pourtant de combinaisons totalement impossible à réaliser pour un seul homme, est bien interprété par le même musicien. « Bien sûr, certains m’ont dit que je n’avais pas besoin de le faire de cette manière, que j’aurais pu employer quatre violonistes. Cela n’aurait pas sonné comme un seul musicien : cela aurait sonné comme un quatuor de violons. Il s’agit seulement d’un détail dans le film, et cependant j’estime qu’un compositeur qui ne porte pas attention à un détail tel que celui-ci est véritablement trop payé et devrait être renvoyé. » (32)

Herrmann abordera avec la même passion son premier enregistrement stéréophonique, en 1953 pour Beneath The 12-Mile Reef (Tempête sous la Mer) : à cette occasion, il tiendra à disposer lui-même les neuf harpes qu’il a prévu d’utiliser au sein de l’orchestre, ceci afin de profiter au maximum de leurs effets. Sa méticulosité est telle qu’il n’hésitera pas dans certains cas à garder trace de ses décisions en la matière sur les partitions elles-mêmes : lorsqu’il enregistre à nouveau les musiques d’Herrmann, William Stromberg retrouve ainsi de très nombreuses indications quant au placement des micros : « Quand Herrmann a écrit sa musique pour Garden Of Evil (Le Jardin du Diable), il a en fait indiqué (par des schémas sur la partition) de quels canaux (gauche, centre, droit) chaque section orchestrale devait provenir. Lorsque nous avons réenregistré cette partition, nous avons suivi ses vœux… même au point d’organiser l’orchestre de manière non conventionnelle. Même si cela n’a pas été sans présenter de nombreux problèmes, comme avoir trois grands tambours ou trois jeux de timbales éparpillés de l’extrême gauche à l’extrême droite, cela s’est avéré justifié pour la musique. » (33)

L’influence d’Herrmann, près de trente-cinq ans après sa mort, est manifeste chez de nombreux compositeurs de cinéma, qu’ils en soient ou non conscients. Danny Elfman n’a jamais caché son admiration à l’égard de l’œuvre de son aîné et les orchestrations de la plupart de ses propres partitions en portent ostensiblement la trace. D’autres, tels Christopher Young, qui pour Drag Me To Hell (Jusqu’en Enfer) revisite à son compte la « technique diabolique » de All That Money Can Buy, n’en reprenant que certaines figures, certains gimmicks. De fait, du simple clin d’œil ponctuel au véritable exercice de style « à la manière de », sans oublier d’éventuelles résurrections déférentes de partitions adaptées pour divers remakes tels que le Psycho de Gus Van Sant ou le Cape Fear (Les Nerfs à Vif) de Martin Scorsese, les musiques d’Herrmann restent, au cinéma, une référence constante. Et aujourd’hui encore, ses orchestrations ne cessent de fasciner.

Mais y a-t-il aujourd’hui au moins un compositeur qui, plus que la lettre, rejoint d’abord et avant tout l’esprit de l’œuvre de Bernard Herrmann ? Sans doute est-il trop tôt pour affirmer avec conviction qu’une telle perle rare existe bel et bien et officie déjà sous nos yeux et nos oreilles : un musicien qui, à l’instar d’Herrmann, aurait fait de l’interaction entre musique et son au cinéma l’une de ses constantes préoccupations, et dont il faudra bien un jour, de toute façon, mesurer combien celle-ci a largement façonné un style aux orchestrations singulières, volontiers concises et chaque fois déterminantes pour le discours musical. Seul l’avenir nous dira si Marco Beltrami est, ou non, ce compositeur… En attendant, on s’en remettra à Charles Koechlin qui un jour écrivit : « La juste adaptation des moyens orchestraux à l’idée musicale est sans doute un don. » Ce don, Bernard Herrmann le possédait, lui, assurément.

(1) In La Musique au Cinéma, Fayard, 1995, p. 336.

(2) Il n’est pas ici question bien sûr d’oublier George Antheil dont les efforts ne sont pas à négliger. On ne peut cependant que constater que sa plus grande réussite au cinéma reste son Ballet Mécanique, composé en 1924 pour un film français, et que sa carrière à Hollywood au milieu des années 30 n’aura au final eu que peu de répercussions.

(3) A l’exception notable d’un Victor Young (né à Chicago mais retourné à Varsovie pour ses études musicales) et d’un Alfred Newman (né à New Haven), sans que cela ait une véritable incidence sur leurs orientations musicales, encore que ce dernier eut été un admirateur inconditionnel d’Herrmann et lui offrit un appui indéfectible à la Fox pendant presque 20 ans.

(4) In Film Music: A Neglected Art – A Critical Study Of Music In Films, W.W. Norton & Company, 1992, p. 85.

(5) In François Porcile, Maurice Jaubert : Musicien Populaire ou Maudit ?, Les Editeurs Français Réunis, 1971, p. 221.

(6) Cité in Steven C. Smith, A Heart At Fire’s Center: The Life And Music Of B. Herrmann, University Of California Press, 1991, p. 216.

(7) Herrmann laissera même entendre plus tard qu’il a participé, en tant que percussionniste, à l’exécution de l’œuvre, sans que ce fait soit avéré de quels que documents que ce soit, ainsi que le précise l’ouvrage de Steven C. Smith. Par ailleurs, celui-ci place le concert en 1931, la date reconnue étant le 6 mars 1933, soit une erreur de deux ans sans doute due à une confusion entre l’achèvement de l’œuvre par son compositeur et sa création publique.

(8) Roy M. Prendergast, in Film Music: A Neglected Art – A Critical Study Of Music In Films, W.W. Norton & Company, 1992, p. 47.

(9) In Colour Of Music: An Interview With Bernard Herrmann, article du numéro d’hiver 1971-1972 de la revue Sight And Sound.

(10) Arnold Schöenberg, in Le Style et l’Idée, Editions Buchet-Chastel, p. 257.

(11) Steven C. Smith, in A Heart At Fire’s Center: The Life And Music Of Bernard Herrmann, University Of California Press, 1991, p. 168.

(12) In Steven C. Smith, A Heart At Fire’s Center: The Life And Music Of Bernard Herrmann, University Of California Press, 1991, p. 355.

(13) In Kurt Luchs, An Interview With John Morgan, The Bernard Herrmann Society, 1998.

(14) In Brian Lee Corber, The Egyptian – A Conversation With William T. Stromberg, The Bernard Herrmann Society, 1999.

(15) Christopher Palmer, in The Composer In Hollywood, Marion Boyars Publishers, 1990, p. 243.

(16) John Morgan, in Kurt Luchs, An Interview With John Morgan, The Bernard Herrmann Society, 1998.

(17) Don Cristlieb, in Steven C. Smith, A Heart At Fire’s Center: The Life And Music Of BH, University Of California Press, 1991, p. 82.

(18) Royal S. Brown, In Overtones And Undertones: Reading Film Music, University Of California Press, 1994, p. 292.

(19) Notes de l’album LP Music From The Great Movie Thrillers, Decca Phase 4 PFS 4173, 1969.

(20) Marcel Marnat, in Stravinsky, Editions du Seuil, 1995, p. 109.

(21) Arnold Schöenberg, in Le Style et l’Idée, Editions Buchet-Chastel, p. 248.

(22) in Fahrenheit 451 : Journal du Tournage.

(23) In Steven C. Smith, A Heart At Fire’s Center: The Life And Music Of Bernard Herrmann, University Of California Press, 1991, p. 229. Les cordes n’apparaissent que pour évoquer la chanson My Love Is like A Red, Red Rose, qui n’a pas été composée par Herrmann.

(24) Lucille Fletcher, citée in Christopher Palmer, The Composer In Hollywood, p. 245.

(25) Cité in Les Robles, Jason And The Argonauts, Soundtrack ! n°15, septembre 1985, Herrmann évoquant là ses participations aux films de Ray Harryhausen.

(26) Cité in Gilles Penso, Stop-motion : l’animation image par image dans le cinéma fantastique, Dreamland, 2002, p. 110.

(27) In Citizen Kane, Flammarion, 1992, p. 207.

(28) Cité in Steven C. Smith, A Heart At Fire’s Center: The Life And Music Of B. Herrmann, University Of California Press, 1991, p. 322.

(29) Cité in Steven C. Smith A Heart At Fire’s Center: The Life And Music Of B. Herrmann, University Of California Press, 1991, p. 239.

(30) Georges Van Parys, in Le Cinéma par ceux qui le font, Arthème Fayard, 1949, p. 273.

(31) Eric Sarnette, in Le Film Sonore, l’écran et la musique en 1935, Musique et Electricité, décembre 1934 de la Revue Musicale.

(32) Herrmann, cité in Steven C. Smith, A Heart At Fire’s Center: The Life And Music Of BH, University Of California Press, 1991, p. 87.

(33) John Morgan, in Miking And Acoustics, The Bernard Herrmann Society, 1997.