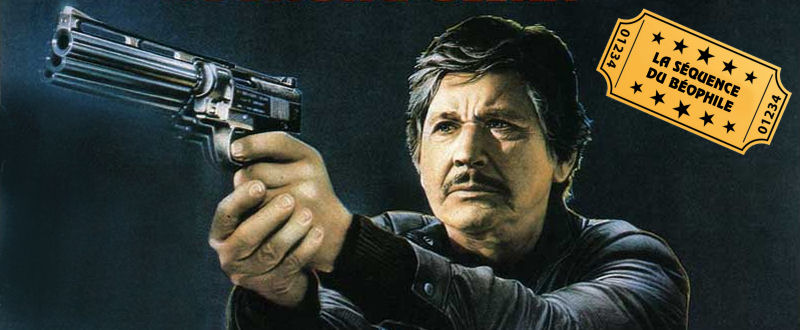

DEATH WISH (1974)

Réalisateur : Michael Winner

Compositeur : Herbie Hancock

Séquence décryptée : Suite Revenge (0:53:33 – 0:56:04)

Éditeur : Legend

Ça aurait pu être Lalo Schifrin et son groove stressé, Don Ellis et sa confusion instrumentale ou David Shire et ses solos en forme de spirales, mais ce sera Herbie Hancock et son jazz complexe et libre… Ça aurait pu être Chicago et sa mafia tentaculaire et toute puissante, San Francisco et ses flics mi-anges mi-démons à la coule, ou Washington et ses complots ramifiés des bureaux de la Maison Blanche aux sous-sols des parkings anonymes. Ce sera New York. New York et sa criminalité endémique, comme une gangrène nécrosant les rues tout au long des années 70, avant que Rudolph Giuliani et Disney Inc. aseptisent la ville, au prix d’une brutale amputation de son identité, et à grand coups de rachats des zones interlopes autour de la 42ème rue et de Times Square.

Mais au milieu des années 70, personne ne semble à l’abri, et Paul Kersey, paisible architecte n’ayant jamais touché une arme à feu, au lendemain d’une agression atroce, va devoir aller chercher sa vengeance dans les bas-fonds enténébrés d’où la violence à rampé jusqu’à lui. A moins que ce ne soit un miroir qu’il y trouve, que cette pulsion de mort ait toujours été en lui, et que le viol subit par sa femme et sa fille ne soit que le prétexte à la libérer. Plus de retour en arrière possible pour Kersey. Nuit après nuit, comme il s’abandonne toujours un peu plus à sa violence, et s’enfonce toujours un peu plus bas sous la surface des rues, dans le ventre de la bête. Y circule ce métro, où se glissent in extremis deux voyous ignorant que leur terminus est en enfer.

Le début de la séquence se passe de musique. Le ricanement caricatural de Michael Winner ne résonne que dans les images : ce flic qui quitte le navire dès qu’il pressent la menace incarnée par les voyous, ce drapeau américain affiché par l’un d’eux au dos de son cuir, leurs démarches exagérément chaloupées, et leurs trognes grimaçantes, en total contraste avec le visage hiératique de Charles Bronson. Mais si les truands s’avancent en silence, c’est bien le justicier qui déclenche la musique. Le métro va se vider. Il reste seul avec eux, nous avons maintenant basculé dans l’univers mental de Kersey, et c’est à lui que nous expose le morceau de Hancock. En prenant le contrepied des images, il nous donne la mesure de la confusion qui agite, sous la surface minérale de son visage, la conscience du justicier, avec un fourmillement de percussions agitées, se superposant au point de presque transformer le rythme en brouhaha.

On est très loin de la menace cool de Harry le charognard, ou de la nervosité smooth d’un Bullit. Avec Paul Kersey, Herbie Hancock nous plonge dans une mélasse sonore sans lumière, un puits de violence sans forme ni fond. Les coups de feu qui éclatent lorsque Kersey abat froidement ses deux agresseurs, loin de détonner sur la bande musicale, la complètent au contraire parfaitement. Une osmose qui nous dit tout de la hantise du justicier dans la ville, et rappelle avec un brio musical irréfutable combien le film de Michael Winner, loin d’un pamphlet fasciste célébrant l’auto-défense, est le portrait ambigu d’une pulsion de mort inextinguible et inexplicable, à laquelle les circonstances donnent une légitimité.