THE DEAD POOL (1988)

THE DEAD POOL (1988)

L’INSPECTEUR HARRY EST LA DERNIÈRE CIBLE

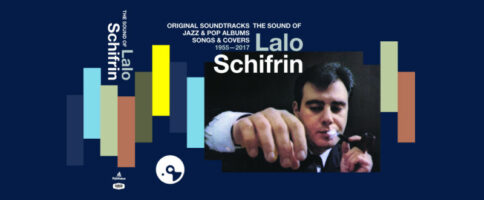

Compositeur : Lalo Schifrin

Durée : 40:03 | 12 pistes

Éditeur : Aleph Records

En apparence, rien n’a changé depuis Sudden Impact (Le Retour de l’Inspecteur Harry). Même feeling 70’s qui sourd de ce plan d’hélicoptère survolant la côte californienne, même admiration embuée d’amertume dans l’attitude protectrice de Callahan envers une femme meurtrie, même mélodie, à tout le moins dotée d’une amorce très similaire, substituant au saxophone précédent une trompette généreuse en spleen… Gageons qu’ils furent quelques-uns, parmi les zélateurs du fameux « charognard », à se laisser berner par l’habile trompe-l’œil. Mais s’il met un point d’honneur à caler sa conclusion sur celle de son prédécesseur, The Dead Pool n’en ressemble pas moins à un astérisque superflu, de ceux dont on note à peine la présence au bas de la page. En partisan résolu du moindre effort, il entérine tristement l’anachronisme sans remède du flic qui fut autrefois le plus jusqu’au-boutiste de sa profession, ringardisé dorénavant par la nouvelle garde du cinéma d’action américain. Eastwood lui-même n’est pas dupe et fronce les sourcils avec une affectation distraite, l’esprit déjà tourné vers la biographie de Charlie Parker que Warner lui a promise en récompense. De l’autre côté de la caméra, le cascadeur Buddy Van Horn, pointure du métier à l’égal d’un Vic Armstrong ou d’un Bud Ekins, écrit clopin-clopant le second chapitre d’une éphémère carrière de réalisateur, qui consista exclusivement à passer les plats pour le compte du grand Clint. Bref, en un mot comme en cent, tout le monde s’en fout… Et l’espace d’un moment, quand glapissent les mesures aigrelettes du Main Title, un frisson engourdit l’échine des aficionados de Lalo Schifrin à l’idée que celui-ci se soit pointé les doigts entortillés dans ses bretelles.

Sudden Impact, pour le citer derechef, fit busquer lui aussi moult sourcils lors de son générique violemment eighties, où achevaient d’agoniser les vestiges fumants du disco. Il s’en dégageait cependant une énergie ravigotante, que son petit frère dans The Dead Pool éprouve tous les maux de la terre à émuler. Le dos voûté sur son Synclavier, Schifrin paraît ne pas se rendre compte que les violoneux n’en finissent plus de tituber au bord de la fausse note. Cette médiocre entame a le « mérite », si l’on peut user d’un terme pareil, d’annoncer la couleur (passablement vert-de-grisée) quant au polar paralysé par la rouille qui va suivre. Mais le maestro argentin, accoutumé à sortir le grand jeu au bénéfice de Dirty Harry, ne pouvait en aucun cas conclure leur alliance sur une si pauvre épitaphe. Très vite, il se rebiffe contre le matériau ingrat qu’Eastwood et Van Horn lui ont jeté comme on se débarrasserait d’une patate chaude. À la menace transparente d’un serial killer que le film s’éreinte en vain à démoniser, Schifrin rétorque par de sombres baisers de cordes, ceux-là mêmes qui, naguère, livrés au sadisme de lames de rasoir en lieu et place d’archets, ouvrirent une fenêtre béante sur le marécage mental d’un tueur d’une tout autre catégorie : le terrible Scorpio. Sans revendiquer pour siennes ces altitudes névrotiques, la musique propose un succédané fort honorable qu’elle fait suinter des vieilles briques de San Francisco, comme si l’ombre du fou dangereux, pour qui les médias affamés de sensationnalisme sont une formidable caisse de résonance, avait crû au point d’absorber les gratte-ciels eux-mêmes. La paranoïa ainsi exacerbée, une oreille sur le qui-vive travestira n’importe quel pizzicato un tant soit peu caverneux en prélude à une agression mortelle. N’est-ce pas un poignard mouillé de reflets aqueux que les ténèbres s’apprêtent à vomir sur ce cher Harry, seul au volant de sa voiture ? Le puissant pouvoir de suggestion de Schifrin nous aura joliment bernés : il ne s’agissait « que » d’une bande de tueurs détachés par la mafia — du menu fretin pour un Callahan en terrain connu.

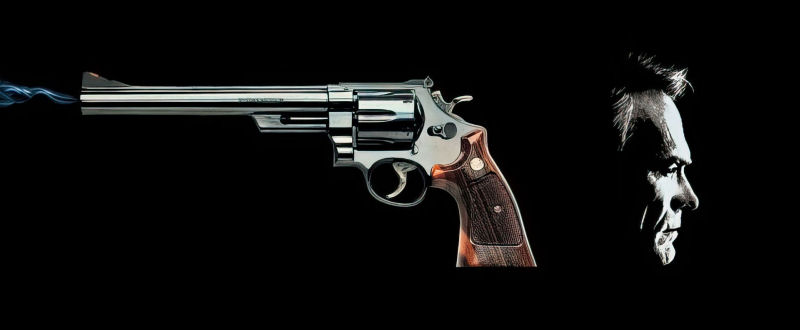

Avec ses deux inséparables alliés, à savoir le Smith & Wesson toujours au chaud dans son holster et le thème initié dès l’origine par Lalo Schifrin, resté aussi cool, aussi funky malgré les presque deux décennies de cinéma écoulées entretemps, il réserve aux malfrats un comité d’accueil à la hauteur. Idem lorsque d’affreux punks, galvanisés par les riffs sens dessus dessous d’une guitare électrique, braquent un restaurant en plein cœur du Chinatown de San Francisco. Les « chinoiseries » pas piquées des vers forment chez le grand Lalo un édifice bariolé, presque un sous-genre à part entière, et cette escarmouche aux fausses allures de pastiche (Evan C. Kim, le partenaire sinisé d’Eastwood, pratique comme de bien entendu le kung-fu) ne se prive pas d’attrouper les couleurs percussives d’une Asie de pacotille, histoire de rappeler, même sur un mode mineur, que le type d’Enter The Dragon (Opération Dragon) est aux manettes. La soixantaine a beau fondre sur lui, Dirty Harry est loin d’avoir éructé son dernier mot ! Du côté de la bagatelle, il fait mieux que résister là encore, en atteste la jeune et intrépide journaliste que son magnétisme buriné fait succomber en un tournemain. Ceci étant, les dîners qu’ils partagent à la lueur flavescente des chandelles ne figurent pas parmi les zéniths du film (qui n’en comporte guère) ; on les sent engourdis tous deux, gênés aux entournures. Schifrin aussi, qui laisse un saxophone sirupeux, poncif par excellence du romantisme eighties, s’en débrouiller seul. Heureusement, le sauvetage de la belle en détresse par son ombrageux soupirant se révèle, pour le compositeur, une tout autre source de motivation. En rude compétition avec l’ostinato strident, simulacre plein de suspense d’un compte à rebours funeste, qui « berce » le duo de séquences où rôde une voiture téléguidée, voici le pinacle de la partition ; l’instant, surgi in extremis, qui voit Schifrin accepter sans arrière-pensée la profusion de synthés assez frustes pour leur extorquer de percutantes rythmiques. Callahan, à l’écran, agit de même, troquant son emblématique pétard contre un harpon dont il embroche le dément ! Néanmoins, cette concession sarcastique à la violence grand-guignolesque du film d’action des années 80 n’est qu’une virgule dans le requiem qui se joue, vacillant, rigide. Lalo Schifrin n’y affiche pas son profil le plus flatteur, tant s’en faut. Mais nul ne parvint mieux que lui à faire digne figure, face au mouroir où expirait péniblement, son éternel rictus revêche plissant toujours son visage, un immense personnage de la culture populaire.