Ce titre surprendra peut-être certains amateurs de musique de film ou admirateurs de musique anglaise. Et Ralph Vaughan Williams, William Walton, Malcolm Arnold, John Barry ? D’autant que Brian Easdale n’a composé qu’une douzaine de partitions pour longs métrages, de 1947 à 1961. Mais les qualités qu’il y déploie, virtuosité, élégance, légèreté et raffinement de l’orchestration, le mettent au tout premier rang des musiciens de cinéma britanniques. D’autant, au risque de paraître sévère, que ce ne sont pas précisément les qualités qui frappent chez la plupart de ses confrères. Il est aussi de ceux qui parviennent à donner à leur musique, malgré les contraintes inhérentes à la production cinématographique, une couleur personnelle, se démarquant là encore avec bonheur de l’académisme assez anonyme qui règne sur bien des partitions.

Sans doute a-t-il été aidé en cela par le fait d’avoir été le principal compositeur du génial et baroque duo Michael Powell/Emeric Pressburger (les Archers, du nom de leur société de production). Autre caractéristique inhabituelle qu’il faut d’emblée souligner, une grande partie de la musique de film d’Easdale est athématique dans le sens où elle ne s’appuie pas, ou peu, sur des idées mélodiques nettement identifiées, reprises, variées, associées en leitmotiv à des éléments dramatiques (personnages, lieux…). Elle tend plutôt à former un flux continu. En terme de présence musicale, Easdale est plutôt partisan de l’économie, ne composant que ce dont le film a besoin, c’est à dire pas nécessairement pour chaque scène, construisant sa musique selon un angle dramatique particulier. Celle-ci par conséquent ne « pèse » pas sur le film. Quand il adopte – comme dans The Battle Of The River Plate (La Bataille du Rio de la Plata) – le style « parade » fier et martial, un des grands topos de la musique de film britannique, celui-ci se voile rapidement d’une inquiétude ou d’une langueur troubles. Et de fait, il y a souvent quelque chose d’éperdu, de vibrant, d’intense et de fragile dans sa musique, qui se rattache à une forme de post-romantisme. Un certain sens du mystère aussi, une faculté d’évoquer en musique la nature et ses beautés qui le rapprochent d’un Vaughan Williams ou plus encore d’un Delius. Comme celui-ci, Easdale possède une palette orchestrale somptueuse, un sens très vif et personnel des couleurs et des timbres, en particulier des cuivres et des bois dont il use parfois dans une esthétique impressionniste. Mais sa musique a aussi un caractère plus tourmenté, plus violent que celle du grand peintre de la nature paisible que fut Delius. Son caractère mouvant, chromatique le rapproche aussi parfois des œuvres tardives de Franck Bridge. Elle se distingue par ailleurs nettement du néo-classicisme qui imprègne la musique anglaise des années 30 et 40, celle d’un Britten, d’un Tippett ou d’un Walton. Chez Easdale, peu de lignes nettes, de formules régulières, de carrures. Sa musique est plastique, ondoyante, ductile. On n’y trouve pas ces plans sonores bien définis sur lesquels se construit le discours musical (typiquement la musique de Miklós Rózsa). Au contraire, son orchestre fait corps avec le flux musical dans sa diversité de textures. On pourrait dire, par analogie picturale, que c’est souvent une musique de touches colorées plutôt que de lignes.

Mais il aura fallu attendre 2011 et le disque historique de Rumon Gamba (avec le concours précieux du musicologue Philip Lane) dans la collection Chandos Movies pour réaliser tout cela. Avec six suites symphoniques, tirées de quatre films de fiction et deux documentaires, il offre en 75 minutes un panorama assez complet de la production cinématographique du compositeur, dans une qualité sonore rendant justice aux partitions (merci Ralph Couzens). La direction de Gamba, quoique moins incisive et moins nerveuse que celle des enregistrements originaux, témoigne de son habituelle compréhension de ce type répertoire. On s’attardera bien sûr davantage, dans les lignes qui suivent, sur les six œuvres en question.

Né en 1909 à Manchester, il suit très jeune l’enseignement musical du très classique Royal College of Music de Londres, tout en chantant comme choriste dans différentes églises londoniennes, ce qui explique peut-être son attrait pour la musique vocale. Il étudie notamment avec Cecil Armstrong Gibbs (composition) et Gordon Jacob (orchestration), ainsi qu’avec Malcolm Sargent, chef bien connu, pour la direction d’orchestre. On le retrouve à Londres au début des années 30. Proche de Britten, il réalise pour lui des arrangements ou des réductions, notamment une version de son concerto pour piano arrangée pour deux pianos. Il n’est sans doute pas totalement faux de dire qu’Easdale restera toujours plus ou moins dans l’ombre de Britten et peinera à s’imposer complètement comme compositeur de concert, même si on trouve régulièrement trace dans la presse musicale des années 30 à 50 de concerts de ses œuvres (l’opéra The Corned King, son concerto pour piano, un arrangement pour deux pianos de L’Arlésienne de Bizet …). Les points culminants de sa carrière « classique » sont la commande du célèbre English Opera Group (qui jusque-là ne montait que des œuvres de Britten lui-même), qui aboutira à la création de son opéra de chambre The Sleeping Chidren en 1951, et celle de sa Missa Conventrensis, écrite pour la consécration de la cathédrale de Coventry en 1962, mais éclipsée là encore par le retentissement du War Requiem de Britten.

Parallèlement à cette activité, Easdale compose régulièrement pour l’image. Il intègre en 1936 le GPO film unit, un service de production de documentaires rattaché au service de la poste anglaise. Il fait partie de ces compositeurs « classiques », nombreux en Angleterre, qui ont travaillé régulièrement pour le cinéma, sans en faire leur unique métier (outre Walton et Vaughan Williams, citons Alan Rawsthorne, Humphrey Searle ou Benjamin Frankel). En 1937, il écrit Kew Garden pour un documentaire sur un jardin londonien. Musique légère et brillante où le compositeur exprime en toute liberté son talent de miniaturiste (la version initiale est pour petit ensemble) et de coloriste, dans un style « jardin féérique » où planent les ombres de Ravel et bien sûr Delius (à qui la Summer Sequence est, jusque dans son titre, un hommage évident).

La seconde guerre mondiale l’amène en Inde, comme membre du Public Relations Film Unit, au sein duquel il assure la fonction de directeur musical pour des films documentaires. Etape qui aura une importance décisive sur la suite de sa carrière, puisque c’est pour sa connaissance de la musique indienne que Michael Powell fera appel à lui son adaptation du roman The Black Narcissus (Le Narcisse Noir – 1947) dont l’histoire passionnée et neurotique se déroule dans un couvent installé en bordure de l’Himalaya. Easdale ne devait initialement composer que la musique de la danse de Kanchi (la jeune indienne jouée par Jean Simmons), qui se devait d’être très « ethnique », mais remplacera finalement Allan Gray, compositeur jusque-là attitré des Archers, sur l’ensemble de la musique du film. Sans méjuger le travail de Gray sur leurs précédents films, dont le magnifique A Matter Of Life And Death (Une Question de Vie ou de Mort – 1946), il est difficilement contestable qu’Easdale apporte une autre dimension en terme de diversité de styles et de sophistication. On remarque encore, dans la musique de ce film, l’absence d’introductions formelles et de grandes expositions mélodiques, au profit d’un flux continu de phrases, de motifs qui instaurent un climat, donnent une couleur, sans s’appuyer sur un thème au sens habituel. De ce point de vue, l’orchestration prend une importance particulière. Le compositeur utilise notamment des trompettes tibétaines, qu’il avait rapportées d’Inde et dont le son puissant et doux ouvre le film avec une présence troublante. Il y manifeste également sa prédilection pour les voix, notamment dans la magnifique musique de chasse, genre qu’il réinvente totalement.

Certains passages avec chœurs ne sont pas sans évoquer parfois, dans leur alliance délicate avec l’orchestre et leur beauté étrange, la musique de La Belle et la Bête de Georges Auric, composée à peu près au même moment (Les Couloirs Mystérieux notamment). La séquence finale du film, la folie et la mort de Sister Ruth, est accompagnée d’une musique dissonante d’une intensité et d’une violence qu’on n’avait sans doute jamais entendues dans un film anglais. Le musicien a ici recours à des dissonances assez crues, et au chromatisme. A noter cependant qu’Easdale n’adoptera jamais l’atonalité ni le sérialisme, qui feront leur apparition quelques années plus tard dans le cinéma anglais sous la plume de Benjamin Frankel. Signalons, en témoignage de la qualité ethno-musicale de la Danse de Kanchi que celle-ci a été reprise il y a quelques années dans le coffret West Meets East: Indian Music And Its Influence On The West (Cherry Red Records) aux côtés de pièces de Miles Davis, John Coltrane ou Maurice Ravel. La musique du film fut enregistrée, déjà, par le London Symphony Orchestra. Comme tous les compositeurs de cinéma anglais, Easdale bénéficiera d’ailleurs de la présence à Londres de plusieurs formations de grande qualité, en général très ouvertes à ce type d’activité.

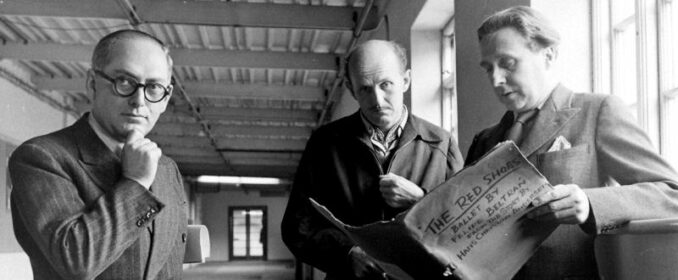

On retrouve le musicien l’année suivante au générique d’un autre classique, The Red Shoes (Les Chaussons Rouges), pour lequel il recevra un Oscar. Le succès du film rejaillira sur la partition, dont la grande scène de ballet sera interprétée au concert et plusieurs fois réenregistrée. D’une écriture assez stylisée, elle est finalement assez peu typique du musicien, un peu réductrice en tout cas, même si on admire le chic et la préciosité un rien apprêtée de cette musique de danse. On l’a vu, Easdale aime incorporer à son orchestre des couleurs inhabituelles. Ici, ce sont surtout les ondes Martenot qui apportent la touche excentrique en accord avec les débordements visuels du film. Signalons que sur le disque de Gamba, c’est Cynthia Millar, l’ondiste préférée des béophiles, qui est clavier (et au ruban). Signe d’un certain prestige, la musique originale du ballet (celle qu’on entend sur les images a été enregistrée avec le Royal Philharmonic dirigé par son chef et fondateur, le vibrionnant Sir Thomas Beecham en personne ! Après ces débauches de couleurs et d’agitations saltatoires, sa musique pour The Small Back Room (La Mort Apprivoisée – 1949), un drame intimiste sur fond de seconde guerre mondiale, est d’une sobriété monacale et n’excède pas douze minutes. Notons néanmoins la scène de délire alcoolique où il utilise encore les ondes Martenot (comme Rózsa voulait le faire initialement pour une scène similaire de The Lost Week End de Billy Wilder).

Easdale enchaîne avec The Elusive Pimpernel (Le Chevalier de Londres, 1950), une fantaisie so british qui mêle humour (à la limite de la parodie), aventure, film historique et ce charme indéfinissable qui est la marque du tandem Powell/Pressburger. La musique n’ayant jamais été disponible en dehors du film, on ne peut se faire qu’une idée assez approximative de ses qualités. Deux moments mettent cependant en valeur le travail du compositeur : l’utilisation originale des voix en contrepoint du thème du générique et la grande scène de la marée montante du Mont Saint Michel, où son lyrisme lumineux fait merveille. Voilà typiquement une partition qui mériterait un réenregistrement au moins partiel.

Gone To Earth (La Renarde – 1950) confirme que c’est dans le drame romanesque, de préférence bucolique et passionné, qu’Easdale a trouvé sa véritable voie. L’ensemble de sa partition est d’un lyrisme tour à tour lumineux et douloureux. C’est encore une musique quasi-athématique, le motif unificateur étant un bref appel de cors, évoquant la chasse, qui dès le générique émerge d’une rumeur sombre de l’orchestre, sur un battement des timbales évoquant un cœur, et qui hantera l’ensemble de la partition. Le sujet s’y prêtant, le musicien nous offre une nouvelle et magistrale musique de chasse, digne pendant de celle de Black Narcissus. Quelle sûreté dans l’utilisation des chœurs imitant les appels des chasseurs, qui ont ici une verdeur et un mordant (sans jeu de mot) un peu sauvages. Le tragique finale est introduit de manière inhabituelle par un récitatif d’alto solo qui crée un climat de tension peut-être plus intense que des interventions orchestrales plus bruyantes. Il rappelle celui de Black Narcissus par sa progression dramatique magistralement menée, sa montée de tension et de violence, où les voix sont utilisées de manière très originale. C’est incontestablement avec Black Narcissus le sommet de la musique de film d’Easdale et l’un des chefs d’œuvre du genre. La musique a été enregistrée par une formation un peu oubliée aujourd’hui, le Boyd Neel Orchestra, un orchestre associé à la musique contemporaine de l’époque, notamment celle de Britten.

Avec Outcast Of The Islands (Le Banni des Îles – 1951) de Carol Reed, Easdale retrouve un cadre exotique et orientalisant. Sa musique allie ici des moments de grande luxuriance orchestrale, mais sans aucun des procédés associés à l’exotisme, à une conception presque abstraite tant elle s’éloigne des formulations mélodiques en usage au cinéma. Aucun thème n’émerge, tout au plus quelques motifs, cette austérité et ce caractère fragmentaire étant peut-être liés à l’angle dramatique choisi par le compositeur, la fausseté et la déchéance morale du personnage principal.

The Battle Of The River Plate (1956) est une musique plus fonctionnelle, plus formatée mais qui conserve cette qualité si propre au compositeur d’élégance et de fluidité, d’autant plus adaptée que le film se déroule sur et même sous l’eau. Il compose également un thème principal plein de punch où il semble s’être amusé à écrire la mélodie la plus virevoltante possible, tout en s’inscrivant dans la métrique d’une marche. On mentionnera simplement au passage ses compositions pour The Green Scarf (1954) et Miracle In Soho (Aventure à Soho – 1957) de Pressburger (seul), écoutables seulement dans les films. La première est une musique romantique d’un style assez conventionnel, malgré certains passages au climat étrange, presque onirique, comme on en trouve souvent chez Easdale. La seconde relève du genre inhabituel pour lui de la comédie (catégorie « Londres populaire »), et est comme il se doit assez discrète.

Curieusement, il trouvera beaucoup plus matière à exprimer l’ampleur et la générosité de son grand style lyrique dans le documentaire Adventure On! (1957), montrant qu’un film très terre à terre – on y parle de tracteurs – peut enflammer l’imagination créatrice d’un artiste aussi ardemment qu’un sujet épique. Et après tout, la première symphonie de Penderecki a été commandée par une firme britannique de moteurs diesel ! La version de concert arrangée par le compositeur comprend cinq mouvements évoquant différentes régions du monde où les engins en questions sont utilisés, se rattachant ainsi au genre bien balisé de la suite de tableaux exotiques. Easdale semble s’amuse à y reprendre, mais avec quelle éblouissante virtuosité et quelle luxuriance, les clichés habituels (gamme pentatonique, secondes augmentées, modalité…). Il parvient à y créer les contrastes et l’excitation d’un film dramatique. L’exubérance tropicale des codas du troisième mouvement (Barcarolle And Sultan’s Fanfare) et du finale (Malaya To Fidji) renvoie même aux meilleurs moments du Jungle Book (Le Livre de la Jungle) de Rózsa.

La suite de sa carrière au cinéma ne lui permettra plus de trouver des sujets aussi parfaitement adaptés à sa sensibilité. Il compose en effet en 1960 la musique de Peeping Tom (Le Voyeur) de Michael Powell (sans Pressburger), un projet bien différent des productions romantiques et échevelés propres aux Archers. Easdale aborde le film d’une manière plus intellectuelle qu’à l’accoutumée et, dans un geste audacieux, écrit une musique essentiellement pour piano solo, évoquant le cinéma muet et, par association autant qu’en terme de couleur musicale, le noir et blanc. Une démarche assez similaire à celle de Bernard Herrmann pour un film exactement contemporain et qui n’est pas sans similitudes par son sujet, Psycho (Psychose), d’Alfred Hitchcock. On sait que le compositeur américain a lui aussi voulu donner une qualité « noir et blanc » à sa musique, par l’utilisation des seules cordes. Ce qu’il faut souligner, c’est que le film de Powell, contrairement à celui de Hitchcock, n’est pas en noir et blanc mais que celui-ci est associé aux extraits de film lié à l’enfance du protagoniste et donc à son traumatisme. Ici encore, la musique est composée sous un angle bien délimité (la folie du personnage, le danger qu’il représente) qui lui confère, dans l’économie dramatique du film, une acuité accrue. La mauvaise réception du film aura sans doute écourté la carrière cinématographique du compositeur comme celle du réalisateur.

Dernière contribution significative d’Easdale au cinéma, The Queen’s Guards (1961), est un film de guerre abordé de manière inhabituelle, comme tous les films de Powell. Le sujet étant davantage l’armée et la place qu’elle occupe dans une famille anglaise que la guerre elle-même. La musique écrite pour les scènes familiales, liées au souvenir, est à la fois légère et étrange, reposant sur des combinaisons originales de timbres. Pour la grande scène de bataille, l’approche est là encore inhabituelle sur le plan orchestral. On y entend notamment de curieuses voix, entre chant et psalmodie, mais dont l’effet dramatique est étonnant. L’effectif orchestral est ici très réduit, en opposition à la formation massive des scènes de cérémonie et de parades militaires qui occupent une partie du film.

On ne mentionnera que pour mémoire la musique d’Easdale pour le très confidentiel Happy Deathday (1968), un film sur lequel peu d’informations sont disponibles. Sa dernière composition pour l’image est celle du documentaire Return To The Edge Of The World de Michael Powell (1978), où celui-ci revisite l’île de Foula, au Nord de l’Ecosse, lieu de tournage de son premier film The Edge Of The World (A l’Angle du Monde) en 1937. C’est une brève pièce pour cor et piano, au caractère paisible de ballade (peut-être inspirée par la villanelle de Paul Dukas), évoquant les paysages ouverts de l’île. Par un singulier mais joli paradoxe, c’est avec cette partition modeste qu’Easdale, le compositeur de l’effervescence, de la passion fatale, des horizons lointains, fait comme sur la pointe des pieds ses adieux au cinéma.

Sur le plan discographique, outre le disque de Rumon Gamba, mentionnons deux éditions du label canadien Cinémusique, Gone To Earth et The Black Narcissus dans leur version originale, mais disponibles uniquement en format numérique. La suite du ballet de Red Shoes a été réenregistrée au moins une fois en studios peu après le film et peut encore être trouvée sur diverses compilations de musiques de film ou de ballet.

- Brian Easdale : article biographique par Christopher Palmer dans le Grove Dictionary of Music.

- Powell-Pressburger.org: ce site propose de nombreuses informations sur les deux réalisateurs et contient quelques pages sur le compositeur.