Derrière son imposante moustache, à travers la fumée d’une pipe qui semble éternellement vissée au coin de ses lèvres, on est frappé par le regard bleu acier qui brille de malice et d’une inaltérable jeunesse. Eric Demarsan n’est pas seulement un compositeur de cinéma aux talents multiples, friand d’expérimentations en tous genres, qui n’a eu cesse de se renouveler depuis le début de sa carrière dans les années 60. C’est aussi un homme affable, adorable même, dont la bonhomie se double pourtant de l’énergie d’un créateur à l’insatiable soif de composition. Nous l’avons rencontré pour un entretien-fleuve dont vous allez pouvoir découvrir ci-dessous la première partie, consacrée à ses ses années de formation et à ses premières expériences professionnelles.

Est-ce De Marsan, ou Demarsan ?

Demarsan. Mais il y a deux metteurs en scène qui n’ont jamais arrêté de mettre mon nom en deux mots, c’était Melville et Mocky. Melville, je pense que c’était parce que pour lui, la particule faisait mieux, et Mocky, c’est parce qu’il s’en foutait complètement, il oubliait. A chaque fois que je le lui disais, il répondait « Ah, mais oui, c’est vrai. Mais c’est pas grave… » Donc c’est resté comme ça, et maintenant ça apparait dans les bios…

Quel est ton premier souvenir musical ?

Celui qui me vient à l’esprit, c’est la Belle de Cadix de Luis Mariano. Ensuite, le souvenir qui a fait naitre mon envie d’être musicien… J’étais avec mes parents, j’avais douze ou treize ans, dans un restaurant, la Grignotière, rue Mazarine. Il y avait un pianiste qui jouait, et il finissait ses morceaux avec un grand glissando. Ça m’avait scotché : « Qu’est-ce que c’est bien, qu’est-ce que c’est beau ! » Je crois que c’est une des raisons pour lesquelles j’ai voulu être musicien.

Est-ce qu’il y a une œuvre musicale qui a changé ta vie ?

J’ai commencé à jouer du piano quand j’étais tout petit. C’était ma grand-mère qui m’apprenait. Le premier morceau de piano que j’ai du jouer, à part la Méthode Rose, c’était la Marche Turque, comme tout le monde. Mes goûts musicaux se sont affinés petit à petit, en tout cas ont changé. Mais je pense que le premier compositeur qui m’a ému et scotché aussi, comme le pianiste de bar, c’est Beethoven, avec le cinquième concerto, le Concerto Empereur. Je n’avais jamais entendu quelque chose d’aussi beau.

Quel est le compositeur que tu admires le plus ?

C’est difficile de répondre à ça par un seul nom. Celui qui me vient en premier, c’est Bach, parce que c’est un génie. Et plus près de nous, Ravel. Mais j’aime toute la musique, il n’y presque que les marches militaires que je n’aime pas, et encore : les marches militaires américaines, ça swingue ! J’aime bien aussi le mélange entre l’opéra italien, la musique espagnole et la musique russe, trois univers que j’ai faits miens. Je crois que ça se ressent un peu dans ce que j’écris. J’aime également beaucoup la chanson. Je suis de la période des Beatles, presque plus que des Rolling Stones. Il y a des trucs qui m’ont épaté chez les Beatles, comme l’apparition du quatuor à cordes dans leurs chansons, c’était novateur à cette époque.

Quelle est la première musique de film qui t’a marqué ?

Les premières musiques de film dont je peux me souvenir, c’est Ennio Morricone, Pour une Poignée de Dollars, Et Pour Quelques Dollars de Plus. J’étais déjà plus qu’ado. J’ai rencontré Morricone au festival de Cannes il y a deux ou trois ans, on a discuté un quart d’heure ensemble. Quand ses premières musiques ont été publiées, j’étais dans le même mode harmonique que lui. J’avais une suite d’accords que j’employais tout le temps. Et quand j’ai entendu les premières musiques de Morricone, j’ai dit « Mais il m’a piqué mes accords ! » Je lui ai raconté, et il s’est marré. Parce que forcément, ce sont des suites harmoniques qui sont employées couramment. Mais moi, à cette époque, j’étais content d’avoir trouvé ça, donc je m’en servais, j’écrivais des thèmes avec… Mais je n’étais pas vraiment destiné à faire de la musique de film. Et je n’étais pas spécialement cinéphile non plus quand j’étais môme. J’allais au cinéma, mais je n’étais pas un fervent. Tous les films, René Clair, Jouvet et tout ça, c’est après que je les ai vus. A priori, je n’étais pas vraiment attiré par le cinéma. Je pense que c’est ma rencontre avec Michel Magne qui m’a vraiment, complètement, amené au cinéma.

Quels sont les compositeurs de musique de film que tu apprécies ?

J’ai eu une époque Morricone, mais plutôt comme fan. J’ai eu une époque Badalamenti. Et puis une époque qui continue encore, celle d’Howard Shore. Mais j’aime bien tous les autres, Zimmer, Desplat, Rombi… Dans les musiciens français, il y en a deux ou trois qui sont quand même assez costauds ! J’écoute plein de trucs, je télécharge (légalement !) plein de trucs de tous mes collègues, parce que je me dis qu’il faut être au courant de ce qui se fait, du mouvement, comment ils avancent les uns et les autres, et comment moi je peux avancer aussi. J’en écoute beaucoup. Il y a aussi des trucs électroniques que j’aime beaucoup, comme par exemple la partition de Seven, mais je serais incapable de le faire, parce qu’on ne peut pas dire que c’est un autre métier, c’est bien sûr un métier de musicien, mais c’est aussi un métier de technicien. J’ai fait quand même plein de musiques au synthé, parce que quelquefois, il n’y a pas d’argent, mais c’est un enfer si on veut arriver à approcher le son d’un vrai instrument. Il a des banques de sons, mais c’est de la folie : pour faire une partition de violon dans laquelle il y a un peu de tout, du staccato, du legato, il faut six pistes, huit pistes, et ça demande un temps fou, et en mixage aussi. Donc ce n’est pas trop mon truc.

Te souviens-tu de ta toute première composition ?

J’ai commencé par écrire des chansons. J’habitais chez mes parents, j’étais tout jeune, et j’avais un voisin qui un jour m’a dit « Moi je fais des textes, donc si vous voulez…» Ma toute première chanson, je l’ai faite avec ce voisin. Elle n’a eu aucun retentissement, évidemment. Elle s’appelait Reflet dans l’Eau.

Tu as eu une formation musicale un peu inhabituelle : tu voulais faire le Conservatoire, mais ça n’a pas été possible…

Oui, c’est vrai, à l’époque c’était encore du genre « passe ton bac et on verra après. » Donc moi, on m’a collé dans une école commerciale dont je n’avais rien à faire, et ça m’a empêché d’entrer au Conservatoire. Mais ça ne m’a quand même pas empêché de faire tout ce qu’on fait au Conservatoire. Le Conservatoire est quand même une espèce de formatage et quelquefois il vaut mieux ne pas se laisser trop formater.

Du coup, tu es catalogué comme autodidacte ?

En fait, on ne sait pas tellement ce que ça veut dire. A priori, ça veut dire quelqu’un qui ne connait rien et apprend tout par lui-même. Je me suis dit pendant longtemps que j’étais autodidacte, mais en fait, oui et non, puisque j’ai travaillé avec des profs. Pas le Conservatoire, parce que je n’avais plus l’âge d’y entrer, mais j’ai fait tout le cursus à côté, avec des profs de Conservatoire, des gens connus. Donc je ne sais pas si je suis autodidacte. Et puis je m’en fous ! Je connais un vrai autodidacte, un de mes meilleurs copains, il ne connaissait rien à la musique, il a écouté Rhapsody In Blue, et il a transcrit toutes les parties. Il connaissait peut-être un peu le solfège, mais c’est tout. Il a fait tout ça tout seul, et c’est à partir de là qu’il s’est mis à la musique, et après il a appris. C’est ça, un autodidacte.

As-tu un instrument de prédilection pour composer ?

Le piano. Peut-être le violoncelle, parce que je pense que c’est, avec la clarinette, l’instrument qui est le plus proche de la voix humaine. Ce sont deux instruments qui sont assez sensuels. Mais j’aime tous les instruments.

Est-ce qu’il existe pour toi une combinaison idéale d’instruments ?

Grosso modo, c’est l’ensemble de l’orchestre symphonique, mais j’aime bien marier des sons, chercher des sonorités qui sortent un peu de l’ordinaire, expérimenter des choses, trouver des sons auxquels on ne pense pas forcément.

Tu as aussi souvent fait appel à des éléments électroniques, avec ou sans orchestre…

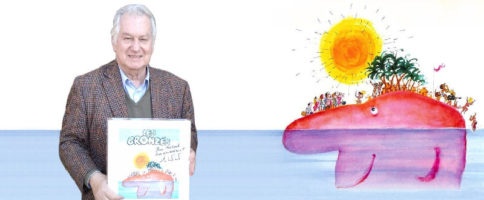

J’aime bien travailler avec des synthés, et c’est vrai que mettre un son synthétique, électronique, dans un orchestre acoustique, je trouve que c’est intéressant. Ne faire que de l’électronique et du synthétique, c’est aussi intéressant, mais ça prend un temps fou. J’ai aussi utilisé, avant l’époque des synthés, un instrument qui s’appelait la bronté. C’est un instrument qui faisait partie des percussions de Strasbourg, un instrument conique, en métal, de 2 ou 3 mètres de haut, avec en-dessous un clavier de vibra. Le musicien jouait sur le clavier soit avec des mailloches soit avec un archet, et le son tournait dans ce grand cône. C’était un peu précurseur des sons électroniques. En même temps, c’était l’époque où j’avais une écriture un peu contemporaine, donc c’était assez amusant.

Pour quelles compositions as-tu utilisé cet instrument ?

Pour une œuvre qui s’appelait La Pierre et le Diamant, qui m’avait été commandée par un éditeur pour qui j’écrivais de la musique d’ascenseur à l’époque, et qui me payait pour ça. Comme il était content de ce que j’avais fait, il m’a dit un jour: « Je vais te faire un cadeau : tu fais un disque comme tu as envie et je finance tout. » J’ai donc fait La Pierre et le Diamant. Je n’avais pas besoin de beaucoup de musiciens, j’avais un groupe et je me suis servi de cette bronté. C’était une sorte de ballet : ce n’est pas sorti en CD, mais en vinyle, il y a très longtemps. Et il y a peut-être un an ou deux, un jeune producteur m’a téléphoné et m’a dit : « J’aimerais bien ressortir le vinyle de votre disque qui s’appelle Pop Symphony » J’ai dit : « Mais bien sûr, avec plaisir ! » Il a sorti le vinyle en me disant que le CD sortirait plus tard… Bon, il n’a pas sorti le CD, mais il a refait un vinyle à l’identique.

Et le jazz ?

J’en ai joué pas mal. J’aimais vraiment Erroll Garner. J’ai fait plein de piano-bar. Dans ce genre de métier, on a un répertoire phénoménal, on connait des centaines de chansons, de musiques. J’ai aussi un petit peu joué en trio dans des boites de jazz, mais ce n’était pas vraiment mon truc. Mais j’ai fait beaucoup de piano-bar, surtout sur la butte Montmartre, ou j’ai accompagné beaucoup de chanteurs et chanteuses. J’ai fait toutes les boites de Montmartre de l’époque, je passais de l’une a l’autre, quelquefois je jouais dans deux ou trois boites dans la même soirée.

Quelle est l’étape de ton travail sur un film que tu préfères ?

C’est, une fois qu’on est d’accord avec le réalisateur, l’écriture, la composition, l’arrangement. La composition pure. Là, le temps n’existe plus, c’est formidable !

C’est, d’une certaine façon, la partie qu’on peut aussi très bien faire sans support visuel…

Oui. Mais il y a une différence pour moi, parce que j’ai besoin de cadre, de contraintes. Je ne dois pas être le seul à être comme ça. Et quand on est dans la contrainte de temps, de minutage, ça vous pousse un petit peu plus à aller chercher plus loin. J’aime bien être le dos au mur quand je travaille. On est presque tout le temps le dos au mur, c’est ça qui est un peu exaltant. Sauf une fois ou j’ai failli péter les plombs parce que j’avais trop de boulot, trop d’arrangements à faire en trop peu de temps. J’ai appelé le producteur, et je lui ai dit : « Je jette l’éponge, j’arrête tout, ou alors tu me recules les séances de quinze jours. » Il a entendu, m’a dit d’accord et m’a donné quinze jours de plus. Mais c’est vraiment un cas extrême. On n’a jamais beaucoup de temps, surtout quand on travaille en France. Ça fait quelques années que j’ai un assistant, à qui je donne du boulot parce que j’en ai un peu marre d’être toujours pris à la gorge par le temps, donc c’est un peu plus confortable. J’ai eu des metteurs en scène qui changeaient tout jusqu’à la veille de l’enregistrement : « Faut que je te dise, dans la bobine 3, j’ai enlevé une seconde à tel endroit… » Je crois d’ailleurs que ce jour là, je lui ai dit : « Écoute, je m’en fous. Je laisse tout comme ça. Tu te démerderas, tu couperas dans ton image, moi j’arrête. »

Est-ce qu’il y a une étape que tu n’aimes pas du tout ?

Le moment ou le contrat n’est pas signé. Ça ne m’arrive plus, mais ça m’est arrivé souvent où, pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, le contrat n’était pas signé. Quand je commençais à travailler, je ne savais même pas si j’allais finir le film, et c’est quand même frustrant.

Est-ce que tu as plutôt tendance à composer à la lecture du script, ou tu attends d’avoir une version terminée du film ?

Ça, c’était au début : on pouvait se permettre de commencer l’orchestration à partir du premier montage. Mais maintenant c’est terminé, ce n’est plus possible. On peut être impliqué dès le début et même trois mois avant la préparation, avec le scénario, discuter avec le metteur en scène, mais après on se dit : « Là, le point zéro, c’est la préparation et l’autre point là, c’est la diffusion. » Et entre ces deux points, il y a la préparation, le tournage, le montage, le montage-son, le mixage et là-dedans, quelque part, il y a la musique. Et la musique, normalement, elle se trouve à la fin du montage. Mais comme en plus de ça, les metteurs en scène aiment retenir leurs images le plus longtemps possible, au départ les musiciens peuvent se dire sur un projet « Bon ça va, j’ai cinq semaines » et puis en définitive il n’y en a plus que quatre, puis trois…

Selon toi, qu’est-ce qui est le plus difficile à exprimer par la musique ?

Je ne sais pas. Il faudrait que je réfléchisse à ça. Parce qu’il y a toujours, non pas un moyen de s’en tirer, mais toujours un moyen de prendre un contrepoint. Par exemple sur une scène de bagarre ou une poursuite de voitures, il y a deux écoles : ou bien c’est la rythmique à fond les manettes, ou bien c’est une musique qui est extrêmement lente et étirée. A ce moment-là, je ne sais pas quelle est la bonne méthode entre les deux, mais en tout cas, ce contrepoint-là veut dire quelque chose si on le met sur une course de voitures.

Y a-t-il un pays dont le folklore et la tradition musicale t’attirent particulièrement ?

Si on parle, comme je disais tout à l’heure, de ce que j’aime retraduire sans même y réfléchir, c’est l’opéra italien, la musique espagnole et la musique russe. Mais quelque chose qui m’attire vraiment, ne serait-ce que comme auditeur, c’est l’Irlande et la musique celte. Quand tu vas en Irlande, dans n’importe quel pub, il y a des gens qui arrivent, à deux, à trois, ils sortent un violon, un accordéon, ils jouent, ils boivent et après ils s’en vont. Il n’y a qu’en Irlande que j’ai vu ça.

Tu as déjà eu des musiques rejetées ?

Oui. J’avais fait la musique pour un film de Serge Leroy, il l’avait contrôlée du début à la fin, il la trouvait vachement bien, elle allait bien sur son film, c’était bien ce qu’il voulait. Mais c’était une coproduction Warner Europe, et le patron de Warner a vu le film et a dit : « On change la musique » et Leroy a capitulé. Ça a été un peu difficile.

L’expérimentation est très présente dans tes compositions : est-ce vraiment vital de toujours chercher un son différent ?

Non, je crois que ça vient comme ça : les Beatles, je ne sais plus dans quelle chanson – dans l’album Abbey Road – avaient doublé une guitare et un trombone. J’avais trouvé ça très intéressant. C’est un peu comme ça que je trouve des trucs, pas par souci d’originalité, mais parce que j’aime bien.

Ça t’arrive aussi d’expérimenter suite à une demande du réalisateur ?

Parfois. Pour Signature – c’est l’histoire d’un homme d’une quarantaine d’années qui a vécu sa vie dans les bois, tout seul, ses parents ont été assassinés devant lui – et quand on a commencé à parler du thème du héros de la série, Hervé Hadmar m’a dit : « C’est un mec qui ne parle presque pas, qui ne sait pas lire, il dit des petites choses, donc tu ne peux pas être lyrique là-dedans, il faut que ta musique soit complètement déstructurée. Mais au fur et à mesure que l’on va vers la fin, elle se structure petit à petit. » Donc il m’a parlé de ça, il m’a parlé d’instruments plutôt avec du bois qu’avec du fer. Voilà, ce sont des trucs très intéressants. Quand un metteur en scène te parle comme ça, il fait déjà une partie de ton boulot.

Est-ce toi qui dirige l’essentiel des enregistrements de tes musiques pour orchestre ?

J’ai beaucoup dirigé jusqu’au moment où, pour des contraintes économiques, ont est allés dans les pays de l’Est et que là, il y a le barrage de la langue qui fait que c’est difficile de discuter, et puis il y a des chefs qui sont tellement bien… Mais autrement, oui, j’ai dirigé beaucoup en France et en Angleterre.

Ça ne te manque pas de ne plus le faire ?

Pas vraiment. Ça me manque un peu et en même temps, là-aussi, il y a des contraintes. Il faut que tu aies un assistant et que tu sois sûr de ton assistant. Tu peux aller diriger et demander à la cabine, si l’assistant est là, si ça va ou pas. Mais s’il faut faire le chemin, venir écouter, recommencer… Ce n’est pas possible, ça te prend trop de temps et donc trop d’argent. Donc moi j’ai un peu arrêté pour ces raisons-là, mais j’aime ça quand même.

C’est donc l’économie qui t’oblige à aller dans les pays de l’Est pour un orchestre… Ça se passe bien généralement ?

Oui, très bien. C’est vrai qu’ils ont une certaine réputation de ne pas sonner parce que les instruments ne sont pas très bons, ce qui est surtout une question d’argent. Mais quand on sait ça, il suffit de doubler les violons et puis ça sonne. Mais ils ont fait des progrès en termes de jeu, de lutherie, d’expérience. J’ai eu un fiasco comme ça, en 1993, c’était pour une musique de sons et lumières pour le Puy du Fou, c’était catastrophique : j’avais amené un ingénieur du son – c’était mon fils, d’ailleurs – et il n’a pas pu toucher à la console, c’était interdit. Le chef, parce que là-aussi il fallait prendre un chef, ne savait pas ce qu’était un clic à l’époque, alors qu’il y avait des tempos à respecter… C’était un enfer. Après, je suis allé en Russie, là c’était nettement mieux. Ensuite il y a eu la Pologne et maintenant la Bulgarie, où il n’y a aucun problème parce que c’est une organisation tellement rodée, huilée, et qu’il y a un ingénieur français qui vient… Quand on va là-bas, c’est vrai, on ne fait pas travailler les français. C’est quand même paradoxal quand un producteur ou un metteur en scène vous dit : « Moi je voudrais un gros orchestre » sans avoir le budget pour. Si je le fais en France, ce n’est pas un gros orchestre qu’il va avoir, c’est un quatuor… Donc on est bien obligés.

Est-ce qu’il n’y a pas aussi une sorte de mépris pour la musique de film en France de la part de certains orchestres ?

Pas que je sache. Je n’ai jamais remarqué ça. Toutes les années où j’ai travaillé en France, j’ai travaillé majoritairement avec les gens de l’Opéra. Bien sûr, il y avait, pour être familier, des têtes de con, comme partout. Mais même les têtes de con jouaient comme des dieux. Je ne crois pas qu’il y ait un mépris pour la musique de film, de moins en moins je dirais. Je sais qu’il y a aussi des orchestres qui sont constitués qui ne font que de la musique de film, mais qui sont encore trop chers. Moi si je pouvais travailler en France, je travaillerais en France.

Comment as-tu commencé à vivre de tes compositions ?

En faisant des arrangements de variétés pour la maison Vogue. Comme ça se passe toujours comme ça, il y a des modes : tu arrives, tu fais un arrangement, il y a déjà untel qui est là, qui fait déjà tous les arrangements de chez Vogue… Tu en fais un, tu en fais deux, puis après il y a eu un moment où j’ai fait tout Vogue.

Et c’est à ce moment-là que tu as rencontré Magne ?

Oui, j’ai rencontré Magne justement grâce à un pote de l’école commerciale qui habitait dans le même quartier, puisque Magne habitait rue Lepic. Je l’ai rencontré comme ça, j’ai rencontré un peintre avec lui, on a un peu fait les quatre-cent coups dans Montmartre. Après j’ai joué du piano à Montmartre, et comme ça j’ai connu des tas de gens, Bernard Dimey, Marian Kouzan, Salvador… On se retrouvait chez Attila, un haut-lieu de Montmartre, et puis un jour j’ai perdu Magne de vue. Je l’ai retrouvé quelques temps après par coïncidence et il m’a dit : « Tu ne veux pas faire de la musique de film ? Tu n’as pas un peu envie de sortir de là? » J’ai dit : « Ben oui, bien sûr ! » Je suis allé travailler chez lui deux ans. Et là j’ai appris plein de choses.

Il t’a fait travailler sur des partitions qu’il a écrites pour le cinéma à l’époque ?

Ah oui, c’était sa grande époque : il faisait deux films par mois. Je suis arrivé chez lui à la fin des Angélique et après, j’ai fait les autres : les Fantômas, des films avec Deray… Il y en avait tellement !

Magne a la réputation d’avoir parfois accepté trop de choses et de s’être fait aider parce qu’il n’arrivait pas à tout produire…

Oui, mais tu vois, j’en parle en connaissance de cause : j’ai un assistant, à qui je ne demande pas d’inventer. Tout ce qui est à inventer, c’est moi qui le fais. Après, il peut proposer des formules orchestrales auxquelles je n’ai pas pensé, ou me dire : « Tiens, là, si on mettait une harpe, qu’est-ce que tu en penses ? » Des choses comme ça. Et Magne, c’était ce qu’il faisait. On n’était pas ses nègres. On était des orchestrateurs, ce qui est quand même différent. Il y a des musiciens qui ne savent pas trop écrire la musique, qui donnent huit mesures à un arrangeur-orchestrateur, et le mec fait toute la musique du film, avec juste huit mesures de thème… Là, c’était vraiment de l’orchestration. Magne préparait ses scores, et on savait qu’à telle seconde, c’était les cordes qui rentraient, à telle seconde c’était les bois, qu’ensuite il n’y avait plus que le piano… J’ai appris ça et je le fais de la même façon. J’ai vu comment il travaillait, et c’est quand même lui qui écrivait tout : nous, on orchestrait, c’est tout. Bernard Gérard a été un des grands orchestrateurs de Magne, et je voyais bien comment ça se passait. Quand je suis arrivé, Bernard était vraiment le premier assistant, au moment des Angélique, il venait à Hérouville deux ou trois fois par semaine, et il apportait ce qu’il avait fait : il avait orchestré. Il avait écrit toutes les notes du piano, par exemple, Magne non. Mais on n’était pas des nègres. On était des orchestrateurs. Donc si je peux rétablir la vérité, pour lui, et pour nous d’ailleurs…

Quels enseignements as-tu tirés de cette période à Hérouville ?

Faire des arrangements de variété, c’est très bien, mais quand on te confie une orchestration, un arrangement dans un film et que tu peux l’écouter tout de suite, avec les musiciens, dans un studio, c’est quand même très gratifiant ! Quand je suis arrivé chez lui, il m’a dit : « Tu vas faire de la copie. » J’ai fait de la copie pendant six mois, huit mois, et après il m’a donné un arrangement à faire, puis deux, et voilà… J’ai appris des tas de choses sur la façon d’orchestrer, sur l’orchestre lui-même, sur l’orchestre par rapport au cinéma. Savoir qu’il y a des instruments qu’il faut bannir quand il y a un dialogue, par exemple, il ne faut pas mettre un cor. Un cor ne se marie pas du tout avec les voix, et si l’on veut entendre la voix on baisse le cor. Et donc à ce moment-là, on baisse toute la musique. Voilà, des choses comme ça… C’était très intéressant !

Tu es resté deux ans avec Magne, puis tu es parti ?

Oui. J’ai fait Sébastien parmi les Hommes. C’était une expérience particulière de se retrouver presque tout seul à mettre en musique une image, même si ce n’était pas un film puisque c’était de la télé. C’était un peu effrayant parce que c’était la première fois. Et aussi parce que ça s’est fait dans de très mauvaises conditions : j’ai fait le thème de Sébastien en une demi-heure. L’éditeur m’a téléphoné et m’a dit : « Est-ce que tu es capable de faire une chanson en une demi-heure ? » Je lui ai dit : « Écoute, je n’en sais rien. » « Tu veux essayer ? » J’ai dit oui. Par téléphone, il m’a donné un couplet et un refrain. J’ai fait quelque chose. Il m’a rappelé et je lui ai dit : « J’ai fini. » Il m’a dit de venir le voir. Je suis arrivé dans son bureau : ils étaient trois, dont Cécile Aubry, et je leur ai joué trois fois ce que j’avais fait. Ils m’ont dit : « Banco ! » J’étais très content ! Simplement, il y a quelqu’un qui a cosigné avec moi parce qu’il fallait cosigner. J’ai partagé mes droits avec quelqu’un qui n’a rien fait, mais je m’en fous. J’ai le plaisir de savoir que toutes les écoles de France ont chanté cette chanson, et la chantent encore un peu de temps en temps.

Dans la seconde partie de notre entretien, le compositeur évoque ses débuts au cinéma et ses rencontres et collaborations avec François de Roubaix, Jean-Pierre Melville, Jean-Pierre Mocky, Topor, Jérôme Savary, Patrick Dewolf, Sébastien Japrisot ou encore Patrice Leconte…

Entretien réalisé le 8 mars 2011 par Olivier Desbrosses & Olivier Rouyer, et le 24 janvier 2012 par Olivier Desbrosses.

Transcription : Hélène de Monbazillac

Illustrations : © UnderScores / DR

Remerciements à Eric Demarsan pour sa gentillesse, sa bonne humeur et son extraordinaire patience.