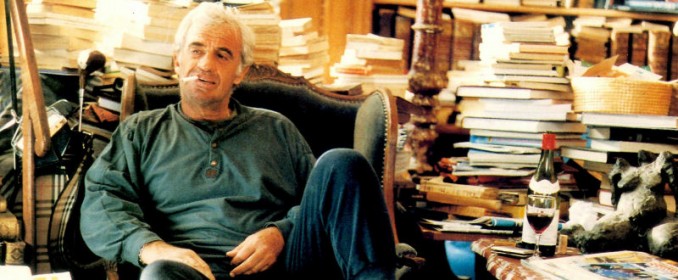

Simple et modeste, le réalisateur qui attira les foules des années soixante et soixante-dix dans les cinémas, qui tourna avec Ventura, Belmondo, Delon, Gabin, Blier, Serrault, le plus souvent sous la houlette de Michel Audiard, se présente comme un homme sympathique et pétri de dérision. C’est en effet à Georges Lautner que l’on doit un style cinématographique qui fit fureur en France pendant de nombreuses années : la comédie policière. Les Tontons Flingueurs, Ne Nous Fâchons Pas, Il était une fois un Flic, Flic ou Voyou sont des exemples de ce genre qui fit les jours heureux du cinéaste, même si ce dernier a mis en scène des projets plus ambitieux (La Route De Salina) allant du polar noir (Mort d’un Pourri) à la comédie sentimentale (Attention, une Femme peut en Cacher une Autre !) en passant par le thriller (Les Seins de Glace). Si le réalisateur réunit tous les suffrages auprès du grand public, c’est également grâce à la qualité technique de ses films. Henri Decae, Maurice Fellous, Rémy Julienne font partie de cet univers au même titre que Georges Delerue, Michel Magne, Alan Reeves, Philippe Sarde ou Francis Lai. Voici une petite invitation à voyager au cœur de la carrière de Georges Lautner, autour de ses histoires comme de leur composante musicale.

Dès votre second film, Marche ou Crève, réalisé en 1959, vous collaborez avec Georges Delerue…

Tout d’abord, je considère Marche ou Crève comme mon premier vrai film car La Môme aux Boutons, réalisé d’après une chanson, a été mis en scène par la production elle-même. Je n’étais que conseiller technique sur ce film, travail très difficile qui consistait à mener à bien la réalisation du projet en moins de trois semaines, sans aucun scénario, en incluant des numéros de music-hall et en tenant compte du format, le Scope Couleurs. La Môme aux Boutons était une chanson écrite par Frédéric Botton qui à l’époque marchait bien. On peut donc dire que j’ai participé à la réalisation du film en éliminant une bonne partie des spectateurs, car il est évident que «La môme aux boutons, tonton, bouton de culotte» ne vole pas très haut ! (rires). Mon apport sur ce film fut celui d’un chef d’entreprise sur un chantier, ce qui est déjà énorme car on a réussi à le finir dans les temps.

Mes premiers pas artistiques et musicaux ont été réels en 1959 avec Marche ou Crève en faisant appel à Georges Delerue. Je n’étais pas du tout de la Nouvelle Vague, mais j’aimais beaucoup son travail. Je me suis donc intégré à son monde et lui s’est familiarisé avec le mien. Il fallait lui proposer des idées, suivre l’évolution de la partition, donc avoir un rapport professionnel très étroit avec lui et son travail. Il est un compositeur et un homme à part dans la musique de film car c’est un véritable «boulonneur». De plus, il fait tout lui-même : il compose, orchestre, dirige et s’attache au montage son. C’est un compositeur très méticuleux et c’est pour cette raison que c’est intéressant de travailler avec lui, mais d’un autre coté, son extrême rigueur professionnelle reste un peu frustrante. Frustrante car la musique échappe un peu au réalisateur. Mais au bout du compte, c’est une manière agréable de voir un thème se développer tout en observant le jeu des acteurs s’intégrer à la musique. Collaborer avec Delerue est absolument fascinant… Georges n’envisageait pas la musique comme beaucoup de compositeurs : c’était un ouvrier passionné qui composait une musique fonctionnant à tous les stades. Et je crois que la plus belle musique qu’il ait composée pour un de mes films est celle des Pissenlits par la Racine pour lequel il avait écrit un thème générique somptueux dont je me suis d’ailleurs resservi cet hiver pour un court-métrage que j’ai réalisé.

Comment s’est déroulé votre collaboration ?

Delerue est un véritable artiste qui porte tout en lui et qui parvient à harmoniser beaucoup de choses qui, au départ, ne collent pas ensemble. C’est-à-dire que lorsqu’il vous livre la musique du film, il n’y a rien à retoucher : il a tout vérifié, de l’enregistrement à la tonalité de tel ou tel instrument, et en reste le principal responsable. Cette méthode de travail est donc très touchante et en même temps, c’est assez amusant de voir ce petit bonhomme diriger un orchestre de cinquante musiciens et en être le chef. J’ai d’ailleurs retrouvé cette même technicité en travaillant avec Michel Legrand sur plusieurs spots publicitaires. Il est aussi pointilleux et pinailleur que Delerue. Chaque début de phrase musicale est noté sur la pellicule à l’image près. Il n’existe aucune fantaisie dans l’orchestration, il vous livre le produit fini. Je trouve cela formidable, mais c’est trop carré, trop parfait et on peut alors avoir quelques regrets. Mais c’est tellement agréable… (rires).

Toujours est-il que Georges Delerue avait plus de souplesse que Michel Legrand. Mais oublions la mécanique de l’enregistrement et de l’orchestration. Ce qui importe chez Delerue, c’est sa capacité à illustrer certaines situations par des thèmes étourdissants et d’une manière fantastique : dans mes premiers polars, j’avais certaines idées de mise en scène, mais même si des séquences avaient été réalisées d’une façon précise, il parvenait toujours musicalement à les montrer d’une façon différente de la mienne en employant des instruments légèrement en retrait mais qui servaient à la dramaturgie du film. Pour des poursuites à pieds par exemple, je pense avoir innové en indiquant à Georges de marquer chaque pas du comédien dans une rythmique exécutée à la contrebasse, ce qui n’était pas toujours évident quant à la synchronisation entre la musique et la situation donnée (rires). La principale qualité de Delerue est de fournir un climat très précis par rapport à la situation tournée. En plus, c’est un homme que j’adorais parce qu’il était toujours gentil, serviable, honnête mais tellement méticuleux qu’il pouvait vous entraîner très loin. Et le fait que j’en parle au présent prouve que sa musique me tient vraiment à cœur et qu’il me manque profondément.

En 1963, Michel Magne compose Les Tontons Flingueurs. Qu’a-t-il apporté par rapport à Delerue ?

Je crois que je suis venu à travailler avec Michel Magne parce que Delerue n’était pas libre ou était parti aux Etats-Unis comme il devait le faire. Magne m’a en fait été imposé par Alain Poiré de la Gaumont. Et puis dans le monde du cinéma, vous dépendez souvent d’une mode, d’une tendance ou d’une influence… J’ai été ravi de travailler avec Magne et j’ai découvert un homme assez pittoresque : je lui avais donné rendez-vous chez moi et, en arrivant, il a demandé à la concierge où habitait… Claude Chabrol (rires). Nous avons discuté de l’ambiance et de la couleur du film et à partir de ça, il a essayé de me vendre les quatre premières notes du Bourdon de Notre-Dame ! Je lui ai dit «C’est très bien !» en doutant tout de même un petit peu et en pensant : «Il est vraiment fainéant et part d’un canevas musical restreint… Attendons de voir…» En réalité, il a composé une musique très maline, aidé de son orchestrateur Bernard Gérard pour les thèmes dits classiques et par Michel Colombier pour les thèmes jazz. C’était un trio assez fantastique qui apportait une note de déconnante supplémentaire à l’esprit du film. Et comme dans Les Tontons Flingueurs, cette note de déconnante est partout (dans le jeu des acteurs, dans les sons, dans les bruitages…), la musique de Magne colle parfaitement. Je me rappelle en particulier de la scène finale où Sabine Sinjen chante dans l’église : ce passage est absolument réussi d’un point de vue musical. Magne m’a apporté le brin de folie qui manquait à Delerue et je me suis très bien entendu avec lui. Peu après la sortie des Tontons Flingueurs, je me suis rendu compte que le thème principal du film était en réalité un thème (inspiré) de Corelli, ce qui ne nous a pas empêché de retravailler ensemble par la suite… Mais Magne, à l’inverse de Delerue, était un homme insensé : il habitait dans son château d’Hérouville, demeure qu’il avait entièrement retransformée en studio d’enregistrement. Sa folie lui a fait faire des travaux gigantesques et son château étant très agréable, j’y ai passé des moments forts plaisants. Je me rappelle du soir où la musique de la comédie musicale Hair est arrivée en France. Il m’a appelé et m’a dit qu’il avait un morceau à me faire écouter. Je suis arrivé chez lui et dans son immense auditorium, il a balancé la musique de Hair à fond et nous n’avions d’autres choix que de chanter et danser jusqu’à l’aube… C’était ça Michel Magne ! (rires). Ce sont des souvenirs qui marquent à jamais…

Comment les séances de travail se déroulaient-elles avec Michel Magne ?

Delerue était un solitaire alors que Magne avait déjà une équipe soudée autour de lui, donc la répartition et l’organisation du travail n’était pas la même. Michel était le premier à la base de la folie et de l’originalité de la musique et de plus, synchronisait et supervisait les séances de travail et d’enregistrement. Mais il est vrai qu’il était plus aidé que Delerue quant à la gestion de la partition et des musiciens…

Comment Magne a-t-il abordé un sujet aussi délicat que celui de Galia ?

Que ce soit sur une comédie ou sur un film plus dramatique, nous travaillions à fond sur le projet. Que ce soit pour un réalisateur ou pour un compositeur, je pense que l’essentiel du travail réside avant tout dans la sensibilité. Sur Galia, j’avais été séduit par un largo de Jean-Sébastien Bach ou de Mozart chanté par les Swingle Swingers, ce qui donnait un mariage vraiment étonnant. Avant de discuter du reste de la partition avec Michel, je lui ai dit que je voulais que ce thème figure dans le film et qu’il faudrait qu’il adapte sa musique à ce morceau. C’est donc ce qu’il a fait avec talent et c’est ce qui fait que la partition de Michel s’intègre parfaitement au climat musical imposé par les Swingle Swingers.

Mais nous avons rencontré des problèmes quand j’ai décidé d’inclure ce même largo orchestré de façon classique. Je me suis alors aperçu que tous les enregistrements étaient de longueurs différentes : ils variaient de 30 secondes à 2 minutes 30 secondes. Et c’est là qu’on comprend la sensibilité et la singularité de chaque musicien de l’orchestre tant ils ont une approche différente de la partition. Pour ma part, je savais que le tempo du largo de Bach ou de Mozart et celui des Swingle Swingers était celui qu’il me fallait. Je me suis donc appliqué à retrouver un enregistrement qui était dans ce même ton et dans cette même couleur. Je me suis donc aperçu que le problème était dans le minutage des thèmes et que pour avoir la sensibilité originale, celle ressentie lors de la première écoute du disque, il fallait rejouer la mélodie sur le même tempo sinon l’émotion n’y était plus. Je crois donc que si en écoutant un thème, la mélodie vous prend aux tripes et vous émeut, c’est que c’est bon et ce facteur reste pour moi capital… Galia a eu un certain succès, tout comme la partition de Magne et à partir de là, on peut dire que Michel s’est marié avec les Swingle Swingers pour de bon ! (rires).

Vous avez également travaillé avec Bernard Gérard, compositeur malheureusement méconnu…

Magne étant occupé sur un autre projet, j’avais décidé de laisser sa chance à Bernard, qui avait pendant longtemps été l’orchestrateur de Magne. Je connaissais donc déjà la rigueur et le professionnalisme de Bernard pour l’avoir vu à l’œuvre aux cotés de Michel. J’aimais beaucoup l’homme en lui-même et, bien qu’il ait longtemps travaillé avec Magne, il travaillait différemment de lui. Ainsi, en 1965, sur Ne Nous Fâchons Pas, plusieurs éléments disparates sont venus se greffer et perturber la musicalisation du film. En plus de la très belle musique de Gérard venaient s’ajouter des airs de rock composés par les acteurs anglais du film et je dois dire que la couleur de la partition de Gérard mêlée aux riffs de guitare rock donnait un résultat assez fascinant. Mais comme sur Galia, j’ai été chercher un prolongement à la partition de Bernard dans le répertoire classique. J’ai donc trouvé un thème de Bach interprété à la guitare qui a servi à illustrer la scène de la promenade entre Lino Ventura et Mireille Darc. Ce schéma musical collait parfaitement au climat du film, car grâce à l’opposition entre les guitares rock et le thème de Bach jouée façon jazz, le ton du film était celui d’une gentille dérision. Puis en 1966, pour La Grande Sauterelle, Bernard a composé une musique plus romantique et plus premier degré collant merveilleusement bien au film et aux personnages. Le climat était différent car ce n’était plus un film comique déconnant comme je les conçois et l’action se déroulait au Liban. Le scénario étant plus tendre, Bernard s’est attelé au coté sentimental et singulier de l’histoire.

De 1967 à 1973, vous alternez les compositeurs : Serge Gainsbourg, Eddie Vartan, Pierre Bachelet, Clinic… Cherchiez-vous à varier vos collaborations ou était-ce le sujet des films qui l’imposait ?

J’ai envie de vous répondre les deux, tout simplement ! En 1967, j’ai réalisé Le Pacha avec Jean Gabin et Dany Carel, film qui m’a permis de travailler avec Serge Gainsbourg. Pourquoi Gainsbourg ? Tout d’abord parce qu’il était à la mode et dans la tradition de ce qu’on faisait avant. Serge a en premier lieu composé le Requiem pour un Con et lorsqu’il me l’a proposé, j’avoue avoir été surpris mais heureux et je me suis dit que ça ne collerait jamais avec l’esprit de la Gaumont. Alain Poiré fut en réalité ravi et Serge et moi avons pu continuer de travailler ensemble. Il faut dire que le climat du Pacha doit énormément au monde si particulier et si singulier de Serge. Par la suite, on a introduit Harley Davidson chanté par Brigitte Bardot et renforcée par la mode Gainsbourg… De mon coté, j’ai cherché des thèmes musicaux pour épauler les scènes de suspense et je me suis tourné vers les musiques et les rythmiques brésiliennes. Le thème Batucada Fantastica réorchestré par Gainsbourg prend une autre couleur et une autre dimension lorsqu’il est placé sur des scènes de suspense. Finalement, la bande originale du Pacha est un mariage entre Gainsbourg et sa chanson révolutionnaire, son esprit romantique et les rythmes brésiliens. Le résultat m’a séduit car la musique collait parfaitement aux situations et je garde une grande estime pour Serge et son univers. Et puis je trouve que d’opposer Gainsbourg, alors jeune rebelle, à Gabin, représentant d’une France «bien propre» était une idée assez intéressante.

En 1969, je réalisais le film le plus atypique de ma carrière : La Route de Salina. Le film fut tourné en plein mouvement hippie et en plein Peace and Love, et de ce fait, il fallait être dans le temps et la tendance. Les principaux interprètes, Mimsy Farmer et Bob Walker, étaient assez déjantés, tout comme le reste de l’équipe… et moi-même (rires). Le sujet du film s’y prêtait et il m’a fallu trouver une musique du moment. C’est une copine qui jouait dans le film qui m’a présenté son mari, Alan Reeves, et nous avons décidé qu’il serait le compositeur de la bande originale. C’est également sur ce film que j’ai rencontré pour la première fois Eddie Vartan avec qui j’allais également collaborer ultérieurement. C’est donc grâce à Alan Reeves que j’ai fait connaissance du groupe Clinic, dont la moyenne d’âge était de vingt ans. Ils étaient tous de très bons musiciens et je dois dire que lorsqu’aujourd’hui, je réécoute le disque de La Route de Salina, la musique me plaît toujours autant. Donc, les compositions de Clinic alliées à la chanson-titre interprétée par Christophe collaient parfaitement aux pantalons pattes d’éléphant, aux chemises à fleurs, aux tee-shirts moulants et… aux joints ! (rires) Alan et moi nous sommes retrouvés un an plus tard, en 1970, pour Laisse aller… c’est une Valse et je n’ai rencontré aucun problème à trouver un climat musical léger, rythmique et mélodique à la rencontre entre Jean Yanne et Mireille Darc. Depuis, Alan a beaucoup composé pour la publicité, pour des longs-métrages américains et a récemment écrit la partition d’un film en IMAX dont le mixage a été effectué ici-même via internet.

Puis en 1971, lorsque j’ai préparé Il était une fois un Flic, j’ai immédiatement songé à Eddie Vartan que j’aimais beaucoup. Il faisait parti du clan Sylvie Vartan, Johnny Hallyday, donc toute une musique qui collait à l’époque et au ton du film. On s’éloignait de l’esprit hippie pour revenir à un style plus rock’n roll, déjà abordé avec Ne Nous Fâchons Pas, et je dois dire que les riffs de guitare de Il était une fois un Flic m’ont immédiatement séduit car je trouve qu’ils décrivent parfaitement le tempérament du personnage interprété par Michel Constantin : doux et agressif à la fois ! Enfin, en 1972, pour Quelques Messieurs Trop Tranquilles, j’ai fait une autre grande rencontre musicale en travaillant avec Pierre Bachelet. Le film racontait l’histoire d’un groupe de hippies qui débarquait dans un petit village de province et qui allaient y semer le trouble. A cette époque, Bachelet était illustrateur sonore et je réalisais beaucoup de spots publicitaires. On s’est rencontré et il m’a alors proposé plusieurs thèmes avant le tournage, que j’ai ensuite diffusé sur le plateau pour créer une ambiance. Le résultat fut une partition dans l’esprit hippie de l’époque, vu par Bachelet et qui agrémentait le romantisme du film. Pierre s’est ensuite lancé de plain-pied dans la chanson et la composition, mais je suis heureux de lui avoir permis de travailler sur son premier long-métrage.

Puis vous rencontrez Philippe Sarde, avec qui vous allez faire 15 films entre 1973 et 1991…

Lorsque j’ai préparé La Valise, j’ai décidé de mettre plusieurs compositeurs en compétition, si je puis dire. C’est donc Philippe qui m’a proposé le thème qui me convenait le mieux. Il a composé un très joli thème romantique que nous avons enregistré chez lui, sur cassette, de façon très rudimentaire. Lorsque le tournage a été terminé, nous sommes partis à Londres enregistrer l’intégralité de la partition avec le London Philarmonic Orchestra. Je pensais que Philippe allait rejouer le thème enregistré chez lui dans des conditions plus appropriées et d’une manière plus professionnelle : dans un grand auditorium avec des micros bien placés… Nous avons fait un nombre incalculable de prises et ce jusqu’à quatre heures du matin. Cet enregistrement a frisé la folie puisque Sarde recommençait les prises avant même d’avoir achevé les précédentes ! Il sentait que ça ne collait pas et ça n’a en effet jamais collé. Nous avons donc décidé de garder la prise initiale enregistrée à son domicile car nous n’avons à aucun instant retrouvé la couleur et le tempo exacts du thème. Alors ça peut paraître hallucinant, mais bien que nous ayons passés la nuit dessus, nous n’avons jamais retrouvé le charme qui se dégageait de ce thème chez Philippe. Nous avons donc gardé la cassette originale bien malgré nous (rires).

Pourquoi avoir si longuement et si étroitement collaboré avec Sarde ?

Tous les compositeurs avec qui j’avais travaillé jusque là étaient impressionnants, mais Philippe Sarde est un personnage et un musicien complètement à part. Tout comme Delerue, il n’aborde pas la musique de film, selon moi, comme les autres : le ton et la couleur musicale du film sont les deux facteurs qui priment chez Sarde. Il a dans la tête une mélodie toute simple mais très belle sur laquelle viennent se greffer de grands orchestrateurs et des solistes prodigieux et tout cela grâce à son culot. C’est ainsi que j’ai rencontré Stan Getz, Phil Woods, Chet Baker ou Toots Thielemans ! Mais tous ces musiciens servaient avant tout le son que Philippe avait dans la tête et non Philippe lui-même. Rendez-vous compte ! Entendre une mélodie jouée au piano puis se retrouver à Londres en compagnie de Stan Getz et du London Symphony Orchestra représente pour un compositeur et un réalisateur un pied fabuleux. Et Sarde est complètement piqué car il faut être fou pour se permettre ce genre de choses : pour Mort d’un Pourri, je me rappelle avoir contacté Getz en Suède et il en va de même pour Flic ou Voyou où nous avons fait venir des solistes de renommée mondiale en France pour interpréter une partition de Sarde pendant trois jours dans un auditorium ! D’autant plus que les musiciens découvraient leur partition en arrivant sur place. Pendant l’enregistrement de Flic ou Voyou, Ron Carter, Billy Cobham, Hubert Laws, Larry Coryell et les autres se défonçaient littéralement car étant tous à un niveau de perfection extrême, il existait fatalement une rivalité entre eux ! Je dois avouer qu’ils ne fumaient pas des Gitanes et encore moins du sucre en poudre ! (rires) Il faut oser et Sarde ose ! C’est pour ces raisons que Philippe et moi nous sommes très bien entendus et que l’on a vécu des moments inoubliables.

Quelle était votre méthode de travail avec Sarde ?

Delerue, c’était un énorme talent dans la sécurité : le vrai solitaire qui avait des doutes et des remises en question permanentes. Sarde, c’est l’angoisse permanente : ce sont les hasards, les musiciens qui n’arrivent pas à l’heure… Cela dit, Philippe n’applique pas trop la loi de l’enregistrement et aime le contact et les rencontres avec les musiciens : je me rappelle avoir tourné le générique de Mort d’Un Pourri (fameux plan du prégénérique où l’on voit Stan Getz en ombre chinoise – NDLR) dans l’appartement de Sarde. Cela dit, Philippe est en réalité très dur à contrôler et n’est pas toujours facile car il travaille souvent sur plusieurs films à la fois, et il faut suivre. Soit il s’emballe et veut tout faire, soit c’est le désespoir, et bien que nous n’ayons jamais tenu compte que ce soit notre cinquième ou dixième film en commun, il fallait quand même en passer par ses lubies ! Ce sont ses éclairs de folie qui m’intriguaient en lui et à moi d’en tirer profit et de les canaliser, car un metteur en scène est un voyeur et un voleur : il profite des acteurs, des techniciens et surtout du compositeur (rires) !

Peut-on dire que Sarde a été un compositeur déterminant dans votre carrière ?

Personne n’a été déterminant dans ma carrière : tous les compositeurs ont marqué des étapes de ma vie et Sarde en fait partie au même titre que Magne, Delerue ou Vartan. Je ne renierai personne car j’ai pris mon pied avec tous les compositeurs !

Sarde a souvent employé un instrument soliste pour renforcer le caractère d’un personnage…

Il est évident que la flûte d’Hubert Laws sur Attention, une Femme peut en Cacher une Autre appelle le personnage de Miou-Miou, que le saxophone de Stan Getz sur Mort d’Un Pourri renvoie à Alain Delon et que la trompette de Chet Baker sur Flic ou Voyou explique le caractère de Belmondo. Mais je n’ai jamais imposé ces instruments solistes à Philippe et il est clair que leur emploi est destiné à renforcer la sensibilité des personnages du film.

Vous-est il arrivé de lui imposer un style d’écriture musicale particulier ?

J’ai toujours laissé Sarde travailler seul, car il ne sort que très rarement de chez lui et gamberge toute la journée en gérant mille et une choses à la fois. On se voyait pour fixer la couleur et l’ambiance musicale et durant ces discussions, j’étais très têtu. Par exemple, je n’ai jamais pensé qu’il fallait souligner un effet ou une situation comique par une musique comique. Il m’est arrivé de le faire à certains moments avec Magne, mais le contraste venait d’ailleurs. Parfois une musique très sérieuse sur une situation comique fait autant rire qu’une musique comique sur une situation cocasse ! Je crois sincèrement que tout n’est question que de sensibilité par rapport au contexte, à ce que l’on voit sur la pellicule, à la complicité qui vous unit avec les gens qui vous entourent et vous aident. Si l’on se comprend bien, on s’aime bien et on se marre bien et ça reste essentiel ! Et pour en revenir à Sarde, il faut dire qu’il assiste beaucoup au montage, sauve des séquences et propose souvent des idées valables. On travaille donc d’un commun accord en ayant pour seul objectif l’intérêt du film. Et si je demande au musicien de supprimer ce thème, il sait que c’est pour bien faire et s’il me demande de couper telle scène, je me dis : «Il n’est pas con, il a le film bien en tête. Il a peut-être raison.» Et parfois, je l’envoie balader (rires) ! Le monde du cinéma est ainsi : on passe un temps très court avec beaucoup de gens mais si intense que l’on s’en souvient à jamais …

Pourquoi ne pas avoir travaillé avec Sarde sur Le Professionnel et La Cage aux Folles III ?

En 1980, sur Le Guignolo, Philippe Sarde et Jean-Paul Belmondo ont été en désaccord quant à la mise en musique de la séquence de l’hélicoptère. Ce désaccord a été monté en épingle mais Sarde avait raison et le résultat fut magnifique. Puis en 1981, Belmondo, qui avait rencontré Ennio Morricone sur Le Casse et Peur sur la Ville d’Henri Verneuil, a eu envie de retravailler avec le maestro italien. Et j’avoue que le fait de travailler avec Ennio sur Le Professionnel m’a enchanté. On m’a alors donné plusieurs disques du compositeur à écouter et j’ai tilté sur un 45 tours. J’ai donc monté le film avec ce disque et lorsque Morricone est venu à Paris pour discuter du film, nous avons décidé d’enregistrer la musique à Rome tout en gardant l’esprit musical du 45 tours. C’est donc en Italie que j’ai réellement découvert le talent du compositeur : c’est un musicien étonnant qui a une inspiration formidable et qui va jusqu’à allier les méthodes mathématiques à la composition ! Il enregistre coup d’archet par coup d’archet, ceux qui vont de bas en haut puis ceux qui vont de haut en bas et au montage cela donne forcément un résultat formidable. Mais à l’enregistrement, on s’emmerde copieusement (rires) !

J’ai donc refait le montage du film avec ce nouvel enregistrement et lorsque j’ai présenté le film à Belmondo et à la production, ils ont été affreusement déçus, regrettant la première version… Outre le générique et quelques autres passages, j’ai entièrement remonté le film avec le 45 tours initial. Morricone m’avait envoyé les bandes originales du disque pour avoir une meilleure qualité sonore, mais cela n’a rien changé au problème. Encore une fois, c’est cette sensibilité perçue lors de la première écoute qui manquait et que je n’ai pas pu recréer. C’est très étrange, mais si l’on revoit le film aujourd’hui, dès que le thème Chi Mai (ce thème a en fait été composé par Morricone en 1971 pour Maddalena de Jerry Kawalerowicz – NDLR) resplendit, c’est signe que l’on a mis le paquet dans l’auditorium et ce, à l’aide du 45 tours. Nous n’avons jamais été capable de retrouver ce climat et c’est assez amusant mais dans tout subsiste quelque chose d’impalpable et on ne sait pas pourquoi ! Puis en 1985, j’ai retrouvé Morricone sur La Cage aux Folles III, mais la production étant italienne et Morricone ayant déjà travaillé sur les deux épisodes précédents d’Edouard Molinaro, je n’ai pas eu à participer à la musique !

En 1993, vous travaillez également avec Francis Lai sur L’Inconnu dans la Maison…

Je connaissais Francis depuis déjà très longtemps. Dans mon second film, Arrêtez les Tambours, j’avais engagé un jeune homme pour jouer de la guitare et chanter dans une scène. Il s’agissait en fait de Pierre Barouh. Durant le tournage, nous habitions tous ensemble dans une grande maison sur la côte normande. On faisait des soirées guitare avec Pierre et parfois Hugues Aufray nous rejoignait… En rentrant de ce tournage, je me souviens avoir été avec toute l’équipe voir Johnny Hallyday qui passait en première partie de Raymond Devos. Puis nous allions de temps en temps à Montmartre. Et c’est ainsi que j’ai fait connaissance avec Francis Lai qui, à l’époque, faisait la manche et jouait de l’accordéon. Nous sommes restés amis depuis cette époque sans que l’idée de travailler ensemble ne nous effleure. Et quand je préparais L’Inconnu dans la Maison, Belmondo m’a suggéré de prendre Francis pour en composer la musique. Jean-Paul et Francis se connaissaient depuis pas mal de temps pour avoir travaillé ensemble sur Un Homme qui me Plaît de Claude Lelouch et Le Corps de mon Ennemi d’Henri Verneuil entre autres, et ça a été une joie de retrouver mon confrère niçois et son accent inimitable. On s’est éclaté et bien que son instrument de prédilection soit l’accordéon, je crois que la partition de L’Inconnu dans la Maison n’en comporte pas. Mais il a tout de même dû me faire les maquettes de la musique à l’accordéon ! (rires)

Quelle place accordez-vous à la musique dans vos films ?

Dans mes films, la musique est ca-pi-ta-le. On peut sauver beaucoup de choses grâce à la musique : il existe de nombreux films qui faiblissent à un moment donné et d’un coup surgit le grand orchestre. Le son et la manière de bercer un spectateur est prodigieux : lorsqu’à l’écran, vous apercevez Julie Christie/Lara, la musique exprime et communique au public le comportement et l’attitude du personnage sans que ce dernier n’ait prononcé un mot ! Elle est un personnage complet et indispensable. On peut s’en passer mais c’est une faiblesse : pourquoi ne pas s’en servir alors qu’elle existe et qu’elle peut tant vous apporter ? C’est peut-être de la prétention venant des cinéastes, mais je trouve cela idiot !

Que pensez-vous du fait que l’on réédite certaines des bandes originales de vos films ?

Tout ce qui prolonge la vie, l’existence et le souvenir d’un film est essentiel et ajoute à la survie de vos œuvres. Je veux dire par là que lorsque j’entends le thème Chi Mai et que je vois un berger allemand gambader dans une prairie, ça me fait marrer mais ça ne me choque pas. Et le spectateur se dit : «Tiens, c’est la musique du Professionnel !» et ça prouve que le film vit toujours ! On ne prend les choses que si elles plaisent et ce phénomène rejoint un peu celui de la colorisation des films. Si vous n’acceptez pas la colorisation de vos films, alors ils meurent. Evidemment, ils seront projetés dans des ciné-clubs, mais ne toucheront plus le grand public. Dans ce cas, ils sont foutus, mais quand vous aimez vos films, vous avez envie de les faire partager aux autres. Il est évident que d’entendre la musique de Flic ou Voyou et du Guignolo me réjouit et je ne peux que remercier les maisons de disques et Stéphane Lerouge de prolonger la vie de mes films !

La musique de film et ses compositeurs ont rempli ma vie et mes films de joie, mais je n’ai qu’un seul regret : celui de ne pas être musicien moi-même. Non pas pour imposer mon point de vue mais pour le bonheur unique d’inventer de la musique et de la pratiquer. De plus, la musique de mes films me rend nostalgique : j’ai des tas de souvenirs avec les compositeurs. Un film représente des dates et on se rappelle des bons et des mauvais moments. J’ai été tourner Ils sont Fous ces Sorciers ! à l’île Maurice avec mes enfants et ma femme et toute l’équipe avait amené ses mômes pendant quinze jours. Le film n’était pas terrible, mais il a bien marché et même si ça n’avait pas été le cas, nous aurions quand même passé des vacances superbes, même si j’avais la responsabilité du film sur les épaules. Certaines aventures valent la peine d’être vécues, comme l’escapade aux îles Canaries pour La Route de Salina. On se disait tous les soirs en observant le coucher du soleil : «On ne verra plus jamais ça de notre vie alors profitons-en !» Et c’était vrai, car aujourd’hui, il y a des bus, des circuits touristiques, des blocs de béton, des plages bondées… Alors imaginez, si j’entends la musique de La Route de Salina, ce qui vient à mon esprit : les acteurs, la plage déserte, les bons moments… Et il faut bien ça car le film n’a pas marché. De plus, la finition d’un film est le moment où vous vous retrouvez en effectif réduit (monteur, ingénieur du son, compositeur, mixeur…). C’est l’instant où l’on doute et pendant lequel on se concentre et la complicité dans ces moments-là est primordiale. Si le compositeur joue le jeu et s’il ne vous dit pas : «Tiens, voilà ta musique… Fais-en ce que tu veux !» en s’éclipsant. La mise en musique d’un film, ce sont des moments intimes et d’émotion pure.

Entretien réalisé en juin 2011 à Grasse par Michael Ponchon.

Illustrations : © DR.