L’art de Miklós Rózsa procède en quelque sorte d’un mariage de contraires. Si, par bien des côtés, sa musique comme sa personnalité sont caractéristiques d’une Mitteleuropa cultivée et attachée à ses valeurs éminemment civilisées, il y a aussi au cœur de ses compositions (comme chez Richard Strauss) une vigueur rude, une verdeur qui a quelque chose de primitif. Une force naturelle, rustique, qui s’exprime pourtant dans le langage et les formes du classicisme le plus raffiné. Tout Rózsa est là. En termes de langage musical, c’est avant tout à cette école polyphonique allemande, rigoureuse, soucieuse de discipline formelle, que se rattache Rózsa. Le milieu musical dans lequel il baigne pendant ses années de formation, à la fin des années vingt, est tout entier dominé par la grande et sévère figure de Bach. Herrmann Grabner, son professeur de composition au Conservatoire de Leipzig, fut élève de Max Reger, lui-même continuateur d’une école allemande conservatrice (par opposition aux modernistes qu’étaient Wagner ou Mahler), fondée sur le contrepoint. Karl Straube, l’autre mentor du jeune Rózsa à Leipzig, fut le successeur de Bach comme cantor de l’église Saint Thomas de cette même ville. Bien plus tard, l’influence du vieux choral germanique, de Bach et même de Haendel planera encore derrière les parties vocales de Plymouth Adventure (Capitaine Sans Loi) et King Of Kings (Le Roi des Rois).

On comprend dès lors que contrepoint, écriture fuguée et reprises en canons soient chez lui les modalités quasi naturelles de tout énoncé musical. Le miracle rózsacien (pour reprendre l’adjectif créé par Bertrand Borie) est que cette discipline n’ait en rien affecté le tempérament extrêmement passionné du musicien, mais l’ait au contraire aidé à exprimer un contenu émotionnel très personnel. A cette formation rigoureuse, Rózsa doit une qualité essentielle (et relativement rare en musique de film) : le sens de la ligne. Ce sens avec lequel il déploie les grands arches impeccablement équilibrées de ses finales et qui donne vie aux dialogues mélodiques si fréquents dans sa musique (violons/violoncelles, violons/cors, cors/violoncelles, flûte/hautbois, clarinette/basson…). Germanique, il l’est encore par ses textures denses, souvent sourdes, son orchestre sombre, le poids tragique qui caractérise en général sa musique. De ce point de vue, ce classique est aussi un pur romantique de filiation brahmsienne. Comme celle de Brahms, sa musique est éminemment terrienne, chaleureuse, solide. Brahms, dont le critique Antoine Goléa évoquait aussi la « puissance d’éléphant et (le) lyrisme déchirant… ». Des propos qui s’appliquent aussi bien au compositeur hongrois. Car c’est bien de cela qu’il s’agit. Rózsa est un musicien entièrement de premier degré : dans sa musique tout est noble, grand, fort, intense. L’étrangeté, le doute semblent exclus de son style. Ses nombreux nocturnes (ils abondent dans sa musique de film) ont plus de chaleur, mêlée parfois de tension inquiète, que de réel mystère.

Leonard Bernstein aimait à rappeler l’influence de la langue natale d’un compositeur sur certains caractères de sa musique. La tendance de Rózsa à écrire une musique très fortement accentuée est sans doute un écho des inflexions de la langue hongroise. En hongrois, l’accent étant en général placé sur la première syllabe, ceci expliquerait l’attaque souvent très appuyée de ses thèmes, celui d’Ivanhoe (Ivanhoé) par exemple, celui de Knights Of The Round Table (Les Chevaliers de la Table Ronde) ou le début du Concerto pour Cordes. Au contraire d’un Bernard Herrmann, musicien du suspense, de l’angoisse, dont la musique recourt souvent à la non-résolution harmonique, la musique de Rózsa s’appuie fortement sur les jeux de tensions et de résolutions qui sont au cœur du système tonal. On comprend que son nom reste avant tout associé à de grandes productions historiques ou à des drames romantiques. L’autre source d’inspiration majeure du musicien est bien évidemment la musique folklorique hongroise. Rózsa a lui-même rappelé à plusieurs occasions à quel point, enfant dans son village de la campagne des environs de Budapest, il a été frappé par la musique si vivante et vigoureuse que jouaient les musiciens de village lors des fêtes ou des mariages. Il en a tiré un vocabulaire, des accents, des contours mélodiques qui ne le quitteront plus.

Il faut souligner aussi le rôle des grands aînés que sont Béla Bartók et Zoltán Kodály, hongrois comme lui, ardents défenseurs d’une école nationale et pionniers de l’ethnomusicologie de terrain, qui furent parmi les premiers à explorer le folklore d’Europe centrale. Plus âgés d’une génération, ils ont incontestablement constitué un autre modèle dans son développement artistique. Le tout jeune Rózsa s’était d’ailleurs explicitement fixé le projet de contribuer, à la suite de Bartók et Kodály, à la création d’une musique « nationale » en remodelant ce folklore pour l’incorporer aux formes de la musique savante occidentale. Comme eux, il a collecté dans sa jeunesse d’authentiques chants populaires des campagnes hongroises, dont plusieurs furent ensuite intégrés dans ses premières compositions (comme les Chants et Danses Paysannes du Nord de la Hongrie et les Variations sur un Chant Paysan Hongrois, toutes deux de 1929). Si l’aspect novateur (avant-gardiste à l’époque) de la musique de Bartók est en grande partie étranger à l’univers esthétique de Rózsa, certaines dissonances, certains heurts rythmiques seront mis à contribution avec une grande force dramatique dans ses partitions de films noirs comme The Killers (Les Tueurs) et The Asphalt Jungle (Quand la Ville Dort) ou des drames psychologiques comme The Lost Weekend (Le Poison).

Les références au folklore magyar sont aussi très sensibles dans les trois Hungarian Sketches de 1938 qui foisonnent d’invention et de verve juvénile, et témoignent d’un bonheur dans la restitution du folklore national qui ne souffre pas de la comparaison avec les différentes Suites de Bartók ou de Kodály. Ce folklore est aussi présent de manière plus discrète dans beaucoup de ses musiques de film, comme intégré à la matrice créative du musicien. C’est ainsi que dans le Concerto pour Orchestre de Bartók ou les Variations sur le Thème du Paon de Kodály, l’auditeur attentif reconnaîtra des tournures et des accents qu’il a pu entendre sur des polars ou des films en costume hollywoodiens. Parmi les œuvres de concert importantes de Rózsa, mentionnons encore une Sonate pour Piano qui peut à bon droit être tenue pour un chef-d’œuvre, et dont la poésie intense et les couleurs (dans le mouvement lent notamment) évoquent parfois Debussy et Bartók, tandis que l’énergie du Finale n’a rien à envier à Prokofiev. Artiste épris des modèles du passé, Rózsa a souvent souligné son attachement aux formes traditionnelles et à un langage musical qui parle directement à l’auditeur. Ses grandes pièces, comme le Concerto pour Cordes, ceux pour violon, piano, alto, la symphonie concertante, la Tripartita sont toutes conçues sur le modèle le plus classique, celui de la forme sonate en trois mouvement, et traduisent une conception d’ensemble très similaire : le premier mouvement réalisant un juste équilibre entre lyrisme et énergie, le deuxième poétique, parfois rêveur, crépusculaire ou nocturne, et le dernier de caractère très rythmé, avec un final explosif.

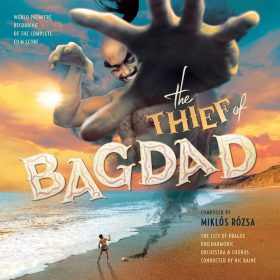

On est tenté parfois de se demander ce qu’aurait été la carrière de Rózsa si vers la fin des années trente, il n’avait pas été amené, par une suite de rencontres artistiques (le compositeur Arthur Honegger, le réalisateur Jacques Feyder, le producteur Alexandre Korda) à composer ses premières musiques de film, d’abord à Londres puis à Hollywood. Bien reçu dans le monde de la musique « sérieuse », le jeune compositeur a au départ envisagé la composition pour l’image comme un compromis entre l’artistique et l’alimentaire. Il est pourtant certain que ses compositions de concert ne possédaient pas jusqu’alors cette sorte d’incandescence lyrique indissociable de sa musique de film. Tous les admirateurs de Rózsa connaissent le flamboiement si particulier de ses apothéoses orchestrales. Il atteint des sommets rarement égalés dans l’exaltation noble et grandiose : le prélude de Moonfleet (Les Contrebandiers de Moonfleet), celui de Quo Vadis, les magnifiques séquences chorales de The Thief Of Bagdad (Le Voleur de Bagdad)… Car si la forme est d’un classique, c’est un romantique qui s’exprime dans l’élan des thèmes et la somptuosité d’un orchestre qui fait parfois siennes les textures les plus riches de la musique russe et de la musique française du début du XXème siècle. Rózsa sait aussi se montrer remarquable coloriste et nuancer avec un art suprême sa palette, comme en témoignent les chatoiements et miroitements de sa musique « impressionniste » pour Lust For Life (La Vie Passionnée de Vincent Van Gogh), où il emprunte leurs couleurs à Debussy et à Ravel. Il faut reconnaître néanmoins que Rózsa n’a jamais été, au contraire d’un Bernard Herrmann par exemple, un vrai inventeur en matière de timbres et de combinaison sonore. Et si son orchestre est toujours superbe, c’est dans des registres assez limités et souvent identiques d’un film à l’autre, comme ce médium grave des cordes et des bois auquel il a confié tant de pages superbes : le thème de Lancelot et Guenièvre dans Knights Of The Round Table, Brotherly Love dans Lust For Life et tant de passages de Fedora et Providence.

Mais pour beaucoup de mélomanes, Rózsa est avant tout le compositeur épique d’Ivanhoe ou du Cid, qui frappe par sa vigueur, par ces véritables blocs orchestraux qu’il ne craint jamais de saisir dans toute leur masse. Quel autre musicien aurait pu composer le générique de The Lost Weekend, qui semble taillé dans l’orchestre à coup de serpe géante, ou le colossal motif Anno Domini de Ben-Hur, dont chaque apparition sonne comme une sorte d’arrêt divin débordant de colère biblique ? Il y a parfois chez lui un élément de violence brutale et presque rageuse (songeons au finale de la Sonate pour Piano), qui étonne chez cet homme unanimement décrit comme d’une grande gentillesse et d‘une parfaite éducation. Dans le prélude de The Asphalt Jungle ou certains passages de Men Of The Fighting Lady, la scène d’hallucination de The Lost Weekend, Rózsa parvient, dans un langage musical relativement traditionnel, à une sorte de compression rythmique d’une puissance saisissante. Au-delà de cette violence, on trouve dans ces pages une qualité de surexcitation, de fièvre qui fait penser au duende du flamenco ou à un équivalent musical de la furor antique.

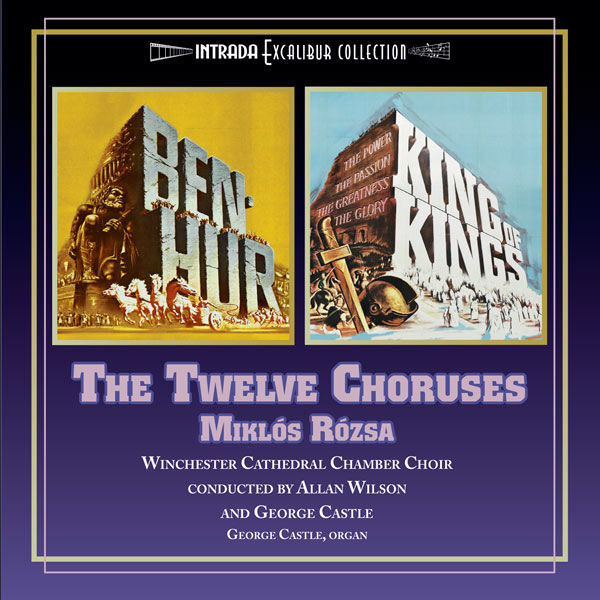

Autre caractéristique de sa musique, un travail thématique très élaboré, véritablement « symphonique ». Le finale de Ben-Hur (dans l’enregistrement de 1977 paru chez Decca) en est peut-être l’exemple le plus achevé : la reprise des différents thèmes mélodiques associés aux personnages n’est pas une simple juxtaposition, comme dans beaucoup de End Titles traditionnels. Elle forme au contraire ici un vaste mouvement symphonique d’une seule coulée, où le musicien donne, par l’écriture et l’orchestration, une nouvelle couleur à son matériau et le transfigure littéralement. Ainsi le thème associé à la mère du héros, jusque-là sombre et douloureux, devient-il ici lumineux et aérien. Le thème de Ben-Hur et Esther réapparaît quant à lui à la flûte solo, dans une sorte de simplicité innocente, comme débarrassé des tumultes de la passion. Le mouvement dans son ensemble s’inscrit dans une double construction en arche parfaitement équilibrée. Un premier crescendo mène à un grand tutti exultant sur un nouveau thème (qui est en fait une transformation de celui du Christ), avant un reflux orchestral jusqu’au pianissimo, où l’orchestre se fait incroyablement velouté, menant à son tour à un second crescendo qui porte cette fois la musique à un sommet immense, qui culmine en une péroraison, typiquement rózsacienne, sur ce même thème du Christ.

Une grande partie du pouvoir expressif de la musique de Rózsa est liée à des jeux complexes de transposition et de modulation, et aux changements de couleur harmonique qui en résultent. Un procédé simple et fréquent consiste par exemple à reprendre dans une tonalité « lumineuse » comme le mi majeur un thème exposé d’abord en mineur et/ou dans les registres sombres de l’orchestre. Et quel meilleur exemple ici que la dernière reprise du thème du Lord’s Prayer dans le Finale de King Of Kings ? Le cinéma lui donnera également la possibilité d’explorer avec un réel souci musicologique la musique du passé. Certaines danses de Ben-Hur ou Quo Vadis présentent un travail de recréation instrumentale à la fois très poussé et très original dont il existe peu d’équivalent dans l’histoire de la musique. On sait que pour composer ces pièces, Rózsa a consulté les sources musicales grecques et juives les plus anciennes (n’oublions pas que c’est avec un doctorat en musicologie que Rózsa est sorti du Conservatoire de Leipzig en 1929). Ses partitions pour le cinéma historique (la grande spécialité du compositeur à la MGM) portent la trace d’un sérieux jusque-là inconnu dans la reconstitution musicologique. Le terme d’évolution n’a guère de sens appliqué à l’œuvre de Rózsa. Des années vingt aux années quatre-vingt, il a continué à composer une musique sensiblement identique sur le plan du langage et de la conception. Dès sa première musique de film, Knight Without Armour (Le Chevalier Sans Armure), en 1937, toutes les composantes de sa musique sont présentes en termes de langage et de style. Celui-ci s’est affirmé au fil du temps, mais dans un même cadre esthétique. Tout au plus est-il devenu plus concis, plus concentré dans les dernières œuvres (le deuxième Quatuor à Cordes, Fedora).

Constance du style, constance de la qualité aussi. Si certaines musiques composées dans les années soixante (période creuse de sa carrière) témoignent parfois d’un certain affaiblissement de l’inspiration, celles des années soixante-dix et du tout début des années quatre-vingt possèdent une ardeur digne de la grande époque, notamment Time After Time (C’était Demain) et Eye Of The Needle (L’Arme à l’Œil). Miklós Rózsa est l’exemple type d’un musicien qui ne s’est jamais soucié d’originalité ou de modernité, et semble même ne s’être jamais intéressé aux évolutions de la musique de son temps. La seule et brève pièce atonale qu’il ait composée évoque le Diable dans King Of Kings ! Rózsa est en somme une « nature », comme on le dit de ses fortes personnalités qu’il faut prendre comme telles. Ou comme l’a écrit encore plus simplement un jour un critique : Rózsa est Rózsa. Sous sa propre baguette, la musique de Rózsa possède naturellement ce caractère décidé et ce tranchant que l’on reconnaît immédiatement. N’hésitons pas à l’affirmer : jusqu’à présent, elle n’a été parfaitement dirigée que par lui-même. Même le disque dirigé pour RCA par l’excellent Charles Gerhardt dans la série des Classic Film Scores n’est pas exempt de quelques empâtements occasionnels. Deux exemples précis suffiront à illustrer à quel point le maître dirigeait admirablement sa musique. Réécoutons tout d’abord l’Epilogue de Quo Vadis, dans le réenregistrement réalisé en 1977 sous sa direction. On ne sait ce qu’il faut le plus admirer ici : la manière dont Rózsa sait prolonger le chant de pupitres en pupitres, les équilibres dynamiques au sein de l’orchestre, la respiration qu’il maintient au long des différentes sections qui composent la pièce, l’élan mélodique soutenu jusqu’aux dernières mesures… Gageons qu’il faudra attendre longtemps avant de retrouver sous une autre baguette ce mélange de souplesse et de précision dans les phrasés qui est indispensable à l’expression du « chant rózsacien ».

Dans la version enregistrée en 1975 avec le Royal Philharmonic, le Finale de Diane (Diane de Poitiers) présente une difficulté d’un autre ordre. C’est un lent crescendo où il faut savoir étager les immenses vagues orchestrales successives menant à l’apothéose finale, en conservant à la musique sa noblesse et sa flamme. L’art du chef est donc de savoir construire une architecture parfaitement rigoureuse, faite d’expositions, ré-expositions et croisement de lignes mélodiques, dans un climat émotionnel de plus en plus exalté. Là encore, rigueur et passion. Autre point d’achoppement : l’homogénéité du tempo, nécessaire pour que le discours mélodique avance naturellement, sans à-coup ni précipitation, pour éviter que cette musique de muscle et de nerfs ne devienne désarticulée et molle. En effet, comme celle d’Albert Roussel, également contrapuntique et pleine d’énergie, la musique de Rózsa doit être toujours sous tension, soutenue par une scansion très ferme et des lignes parfaitement claires, sous peine de devenir pesante ou chaotique (cf. certains passages des disques de James Sedares ou le naufrage de la fin de la Valse de Madame Bovary dans l’enregistrement d’Elmer Bernstein !). La comparaison du thème accompagnant le vol du génie de The Thief Of Bagdad (trombones et timbales), sous la baguette de Rózsa puis sous celle de Bernstein (pourtant à la tête du même orchestre) se passe là encore de commentaires. Empressons-nous d’ajouter que les enregistrements réalisés par le musicien américain comportent néanmoins bien des passages superbes !

La qualité extraordinaire des enregistrements, surtout anglais, de Rózsa doivent aussi à la forte complicité unissant le compositeur et les musiciens, pour beaucoup familiers de sa musique et entretenant avec lui des relations très chaleureuses, comme en ont témoigné ceux qui ont assisté aux sessions. Ces réenregistrements de partitions parfois anciennes permettent aussi d’entendre sa musique dans une qualité acoustique satisfaisante, les prises de son des années quarante/cinquante et l’acoustique très sèche des studios hollywoodiens, avec leur image sonore plutôt étriquée, ne rendant pas toujours justice à la splendeur orchestrale des partitions de Rózsa. Il suffit pour s’en convaincre de comparer le Prélude de A Double Life enregistré en mono pour le film en 1948 et la version de 1975. Les suites réenregistrées par le compositeur ont aussi l’intérêt majeur de nous offrir sa musique telle que lui-même l’a conçue (et parfois il est vrai recréée), indépendamment des contraintes cinématographiques. Les Finale de Ben Hur et de Diane mentionnés plus haut, deux sommets de sa musique, ont été en partie reconstruits pour le disque, par réarrangement de morceaux tirés de la bande originale.

Article publié sur Trax Zone en avril 2007 pour le centenaire de la naissance du compositeur et révisé en décembre 2009.

Photographies : DR.