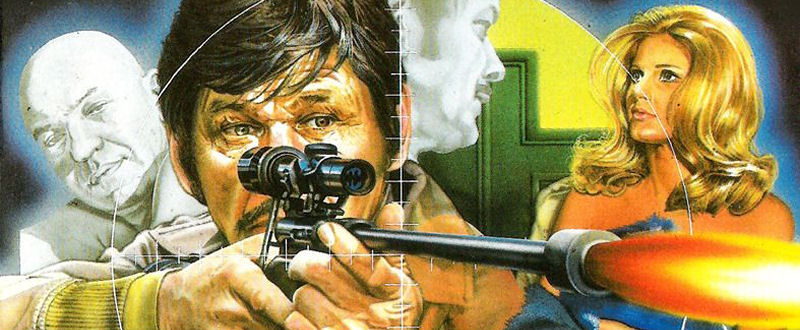

CITTÀ VIOLENTA (1970)

CITTÀ VIOLENTA (1970)

LA CITÉ DE LA VIOLENCE

Compositeur : Ennio Morricone

Durée : 49:34 | 19 pistes

Éditeur : GDM

C’est un cliché qui perdure encore aujourd’hui lorsque l’on s’essaye à mesurer l’influence d’Ennio Morricone : une image irrésistible, celle d’un monolithe colossal, dont l’ombre aurait dévoré jusqu’aux moindres recoins du paysage cinématographique italien et réduit les compositeurs locaux à de laborieuses et vaines tentatives de mimétisme. Le très talentueux Bruno Nicolai, collaborateur de longue date du Maestro, a lui-même vu son prestige écorné par de tristes sires ne voyant en lui qu’un succédané de son illustre compère. La réalité, fort heureusement, diffère de ces piètres lieux communs. Si Morricone, au cours d’une frénétique carrière riche de plusieurs centaines de partitions, s’est aventuré dans tous les domaines avec l’incomparable brio qu’on lui connaît, certains genres phares du cinéma transalpin sont demeurés imperméables aux audaces désormais légendaires de son style. Ainsi, alors que le western a vu pulluler des émules souvent besogneux du musicien, le polar, en revanche, a trouvé sa voix dans les rythmes explosifs et groovy de Stelvio Cipriani ou les cocktails assez corsés de gratte virulente et de mélodies pop qu’affectionnent Guido et Maurizio de Angelis. Autant d’illustrations nerveuses des sanglantes croisades de flics solitaires et durs à cuire, aux prises avec des blousons noirs psychopathes dans un univers de déliquescence urbaine.

De là à prétendre que le Maestro, face aux débordements violents du poliziottesco, ne serait pas parvenu à tirer son épingle du jeu, il y a un pas qu’il vaudrait mieux ne pas se hasarder à franchir. Ses incursions dans ce genre codifié à l’extrême ont abouti à quelques réussites exemplaires, en particulier, au début des seventies, le fabuleux Città Violenta (La Cité de la Violence), qui marquait un vrai tournant dans une collaboration jusqu’alors entièrement dévolue au western avec le brillant cinéaste Sergio Sollima. Pour ne rien cacher, le film, qui tire un admirable parti du regard bleu acier de Charles Bronson, n’est pas réellement emblématique du polar tel que le pratiquaient les Italiens au plus fort des tristement fameuses années de plomb. Passages à tabac et trognes patibulaires aux quatre coins du cadre répondent certes présent, mais le cadre géographique de l’action (la végétation luxuriante de la Louisiane et les îles ensoleillées des Caraïbes, qui tranchent avec les venelles sordides de Milan ou de Rome) et la profonde mélancolie du scénario distinguent cet excellent métrage du tout-venant de la production policière.

La partition, loin d’être en reste, cultive la même singularité : l’hypnotique thème principal fait se télescoper, au rythme enfiévré des tambours, un piano ombrageux et les plaintes obsédantes de guitares électriques. Toute l’âpreté et la hargne thématique, indissociables d’un pan entier de l’œuvre de Morricone, ruissellent de cette implacable ouverture, dont le compositeur s’échinera tout du long du score à décupler la sécheresse, au travers des cordes heurtées de Norme con Ironie ou des choeurs, tour à tour lancinants et moribonds, de l’haletant Disperatamente.

Città Violenta, pourtant, sait distiller quelques fugitifs instants de tendresse. Lorsque Jeff, le tueur à gages incarné par Bronson, s’abandonne entre les bras de la femme qu’il aime aveuglément, le piano stressé fait montre tout à coup d’une grâce émouvante, l’omniprésente guitare électrique perd son caractère strident, tandis qu’ailleurs, à l’occasion d’un passage malheureusement absent du disque édité par GDM, un hautbois délicat imprègne le thème principal d’un lyrisme que l’on ne lui soupçonnait pas. Con Estrema Dolcezza et ses deux variations sont gorgées de ce romantisme jamais sirupeux, d’autant plus précieux qu’il est irrémédiablement voué à s’éteindre. Ainsi, dans Momento Estremo, la violence qui poursuit le héros telle une ombre maligne explose soudain à grand renfort de cordes survoltées, balayant les notes liminaires qui avaient su instaurer un climat paisible.

Pareil déchaînement de brutalité et de tension ne pouvait qu’aboutir à un dénouement tragique, et c’est au fascinant crescendo de Rito Finale (que les aléas du track-listing ont peu commodément placé au tout début de l’album) que Jeff finit par assouvir sa vengeance. La fureur cathartique, généralement de rigueur dans ce type de situation, est ici remplacée par une tristesse insondable, et Morricone s’en fait l’écho avec une poignante gravité, ne suggérant d’abord que de subtils accents dramatiques, puis les amplifiant peu à peu d’une main de maître, jusqu’à ce que des voix féminines entonnent un chant diffus et murmurant. Au grand dam du compositeur, ce très beau morceau a toutefois été rejeté par Sergio Sollima, qui l’estimait en porte-à-faux avec la froideur clinique de sa mise en scène. Le climax du film se déroule donc dans un silence mortuaire, à peine troublé par le bruit mat de quelques détonations meurtrières.

Cependant, à l’insu du réalisateur lui-même, demeuré persuadé des années durant que la fameuse séquence n’avait jamais été montée avec la musique du Maestro, certains pays (dont la France) ont pu découvrir Città Violenta dans une version incluant ce morceau initialement écarté. Cette fois, la piste sonore déborde de râles d’agonie et de supplications désespérées n’entretenant plus qu’un lointain rapport avec l’austère parti-pris de Sollima, et la présence du superbe Rito Finale achève de vêtir ce qui devait être un modèle de sécheresse d’atours presque opératiques. Par un étrange concours de circonstances, cette conclusion, source d’un conflit dont Morricone a toujours gardé rancune envers le cinéaste, est devenue un magnifique échantillon du pouvoir que trop peu de gens s’accordent à reconnaître à la musique de film, celui de décupler l’impact émotionnel d’une œuvre saccagée par un réalisateur malhabile, de redéfinir une séquence de fond en comble par la grâce de quelques accords chargés de sens, d’éclairer un geste, un simple échange de regards, sous un jour fondamentalement nouveau ; le pouvoir inestimable de conter une histoire avec autant si ce n’est plus de virtuosité et de passion que l’objectif de la caméra.